뉴욕에서 런던, 밀라노 찍고 다시 파리까지! 꼬박 한 달에 걸쳐 2013년 F/W 컬렉션 취재를 떠난 에디터들의 비망록.

아침 일찍 시작하는 멀버리 쇼는 맛있는 케이터링과 진한 커피를 아낌없이 대접하기에, 일부러라도 일찍 도착하고 싶은, 프레스들의 친 마음을 달래주는 고마운 존재. 나비 모양의 초대장과 수백 마리의 나비가 붙은 무대 장치 때문에 살랑살랑한 쇼가 될 줄 알았더니, 실제 의상은 좀 더 성숙한 느낌이었다.

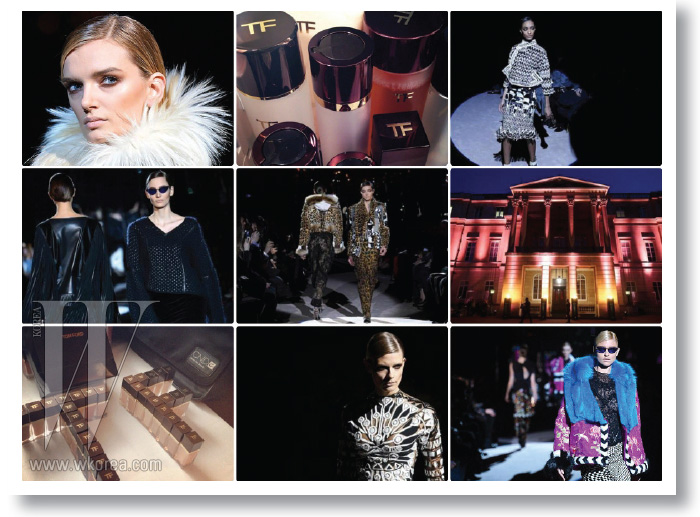

2년 전, 톰 포드의 아주 폐쇄적인 프레젠테이션에 참석해 그와 볼키스를 나눈 경험이 있기에, 이번에도 미스터 포드의 뺨에 난 부드러운 수염에 얼굴을 비빌 수 있을 줄 알았다. 그러나 웬걸, 이번엔 소규모 프레젠테이션이 아니라, 지독하게 삼엄하게 경계를 편 본격적인 ‘런웨이’로 돌아왔다. 완벽주의 성향답게 백스테이지의 화장품도 이니셜을 따 ‘TF’ 대형으로 세워놓은 모습에 그저 감탄!

정식 스케줄에 편성된 쇼는 아니었지만, 프레스들의 가장 큰 관심사 중 하나는 바로 슈퍼 팝스타 리한나가 영국 캐주얼 브랜드 리버 아일랜드의 디자이너가 되어 펼친 대규모 패션쇼였다. 사각의 라이트 박스 안에 모델들이 자리를 잡자 관객들은 리한나의 공연에 온 듯 환호를 보냈다. 리한나, 과연 제2의 빅토리아 베컴처럼 디자이너로서도 날개를 펼칠 것인가!

런던 패션위크에서는 디자이너들의 멋진 컬렉션을 보는 것만큼이나 쇼장 근처에 모여든 형형색색의 스트리트 룩을 훔쳐보는 재미가 쏠쏠하다. 기하학적인 웨지 슈즈에서 스누피 양말까지, 이걸 두고 개성이라 해야 할지, 기괴하다 해야 할지. 어쨌든, 눈요기하기에 이만한 곳도 없다.

1993년부터 런던 패션위크에 ‘뉴 젠’ 프로젝트를 신설한 톱숍의 역할은 런던 패션위크의 성장에 큰 원동력이 되었다. 그래서 없는 시간을 내서 옥스퍼드 서커스의 가장 큰 톱숍에 일부러 갔다…는 건 1% 정도만 진실이고, 사실 패션위크 기간에 공개된 J.W.앤더슨과 톱숍의 컬래버레이션 2탄을 사기 위해서. 베이지색 페이턴트 재킷은 딱 하나 남은 것을 겨우 건질 수 있었다.

이번 컬렉션에서 받은 초대장 중 인상적이었던 것 두 가지. 하나는 장소와 시간이 깨알같이 적힌 종이를 돌돌 말아 손가락 한 마디만 한 병에 넣어 보낸 크리스토퍼 래번, 그리고 또 하나는 80년대 유물, 카세트테이프를 보낸 하우스 오브 홀랜드. 여기에 도대체 무슨 음악이 들어 있는지 듣고 싶은데, 플레이어가 없는 것이 유감이다.

에르메스의 스카프를 캔버스 삼아 꼼데가르송의 레이 가와쿠보가 아트워크를 펼친다면? 그 결과가 ‘꼼데 까레’라는 프로젝트로 베일을 벗었다. 컬러 버전은 런던의 도버 스트리트 마켓에서만 판매되는데, 운 좋게도 이번 패션위크 기간에 도버 스트리트 마켓의 창의적인 윈도 디스플레이를 발견! 갖가지 포즈의 ‘까레맨’은 집에 한 분 모셔오고 싶을 정도였다.

런던 패션위크의 텐트인 서머싯 하우스에는 프레스들을 위한 음료와 쿠키 등 간단한 음식과 공짜 무선 인터넷 서비스를 제공하는 프레스룸이 마련되어 있다. 다 좋고 감사한데, 저 주황색 ‘건강’ 음료는 당근주스에 고춧가루를 마구 섞은 충격적인 맛! 건강해지기 전에 미간에 주름이 생길지도.

아무리 시간이 없다 해도 런던에서 꼭 찾는 쇼핑 장소 중 하나는 바로 도버 스트리트 마켓 옆에 위치한 아크네 매장. 층마다 다른 디스플레이와 아크네다운 정갈함으로 꾸며진 곳인데, 특히 커다란 새의 날개를 형상화한 조각 작품이 눈에 띄어 물어보니, 패션계를 떠나 아티스트로 전업한 전설의 디자이너, 헬무트 랭이 직접 만든 작품이라고.

- 에디터

- 패션 디렉터 / 최유경