‘심플한 것이 가장 아름답다’고 말하는 작가 조쉬 스펄링이 서울을 찾았다. 그가 역동적이며 생명력 넘치는 기하학의 세계로 안내한다.

뉴욕을 거점으로 활동하는 조쉬 스펄링(Josh Sperling)의 개인전이 페로탕 갤러리에서 12월 30일까지 열렸다. 조쉬 스펄링은 1984년생, 뉴욕주 오니온타 출신으로 2019년 전시 일정이 이미 촘촘하게 잡혀 있는 요즘 주목받는 신진 작가다. 이번 전시는 아시아에서 열리는 그의 첫 전시이며, 페로탕에서는 두 번째로 열리는 전시다. 작품 앞에서 포즈를 부탁하자 한 손으로 앞머리를 쓸어 올리며 수줍게 웃는다. 작가는 평소 물감이 묻은 청바지에 스웨트셔츠를 입고 작업한다고 했다. 한적한 시골의 오래된 농장 뒷마당에 있는 작업실에서 말이다. 명상원 벽에 걸어두어도 좋겠다 싶을 만큼 심플하면서도 심오해 보이는 작품이 작가의 성정을 닮은 듯 보였다. 작가는 작품이 만들어지기까지 어떤 과정을 거쳤는지, 자신이 무엇을 좋아하는지, 명료한 단어로 조곤조곤 말을 이었다. 미니멀리즘과 추상 회화, 건축과 디자인, 조각과 회화를 아우르는 조쉬 스펄링의 작품은 시각과 청각을 동시에 자극한다. 자연의 소리와 풍경을 단순화한 듯한 역동적인 형태도 있고, 마음 가는 대로 상상할 수 있는 기묘하고 기하학적인 작품도 있다. 그의 작품은 벽에 걸려 있는 형태로 존재하지만, 만들어지는 과정은 조각을 연상케 하며 지극히 노동 집약적이다. 퍼즐을 맞추듯, 합판 조각을 끼워 맞추고, 나무 위에 캔버스를 덮어 물감을 칠하는 방식으로 제작된다. 작가는 가구를 만들고 그래픽 디자이너로 활동하면서 얻은 기술력을 바탕으로 조각적인 특성을 캔버스에 이식했다. 그는 “늘 화가가 되고 싶었다. 그들이 아티스트 가운데 가장 쿨하다”고 말한다. 햇살이 비치는 창가에 앉아 따뜻한 녹차를 마시며 작가와 이야기를 나눴다.

지금처럼 회화와 조각 경계에 자리한 작업을 하게 된 계기가 있나? 나는 그동안 다양한 일을 했다. 대학에서는 조각을 전공했고 한때는 캐비닛 메이커로 일하기도 했다. 하지만 언제나 회화에 대한 동경이 있었다. 우드 캐비닛을 제작하면서 습득한 기술과 그래픽 디자인을 접목해 지금과 같은 작업을 시작하게 됐다.

어떤 과정을 거쳐서 작품 하나가 완성되는가? 처음 드로잉은 컴퓨터에서 시작된다. 흑백의 선으로 형태를 3D로 구상한 다음에 완성한 그림을 각각 조각으로 자르고 퍼즐 형태로 조립한다. 그런 다음 합판 위에 캔버스를 덮어서 채색한다. 이런 방식은 다이아몬드를 커팅하는 과정에서 힌트를 얻었다. 형태가 심플할수록 더 아름답다고 생각한다.

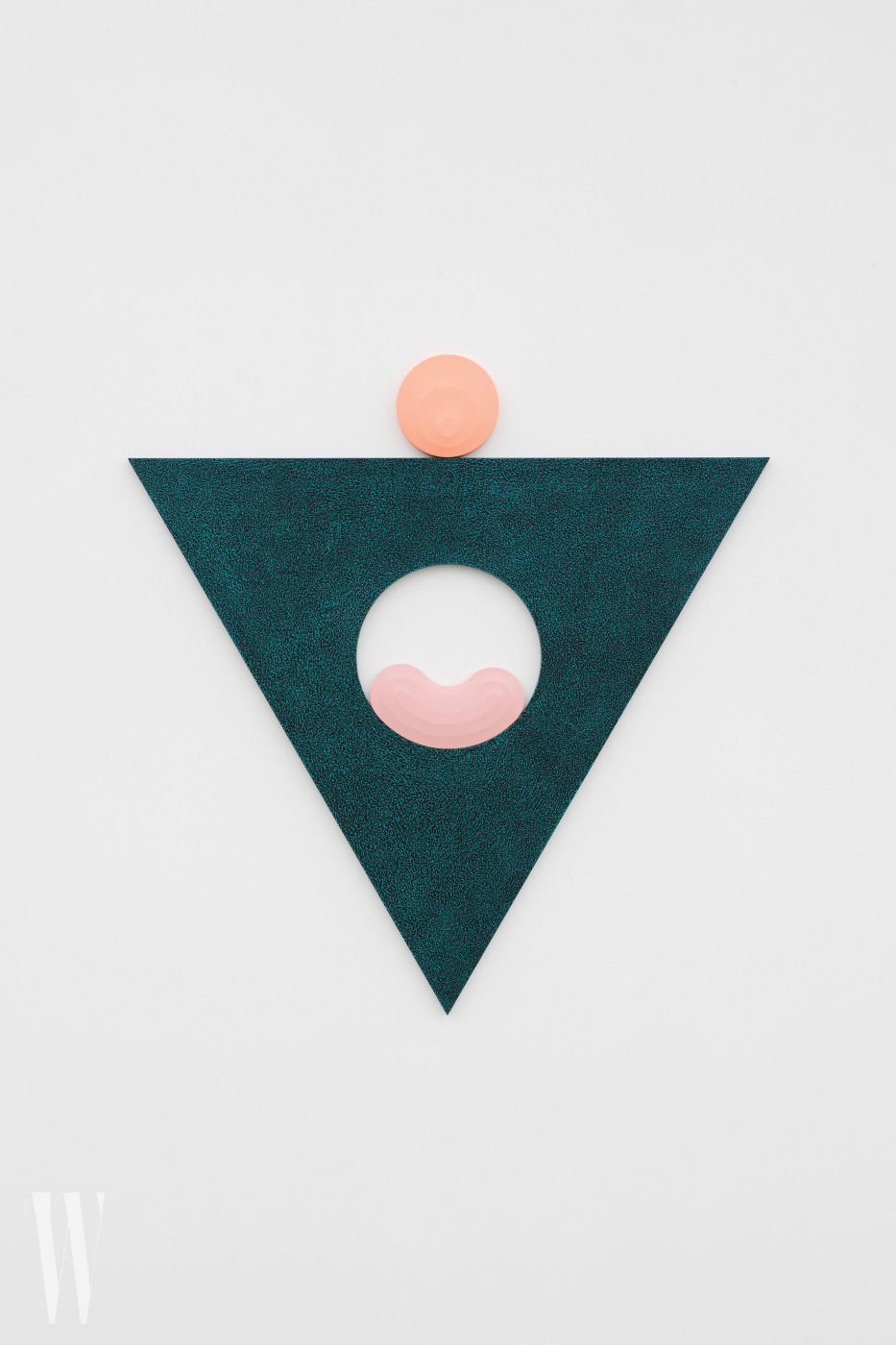

당신의 작품에는 마치 현미경으로 들여다본 것 같은 기이한 형태들이 숨어 있다. 작품 속 기하학적 형태들이 품고 있는 스토리가 있는지 궁금하다. 나선형은 고대 이집트 시대부터 자주 나타나는 형태로 많은 아티스트들이 작품의 소재로 다뤄왔다. 오래전부터 이런 기하학적 형태에 매료되었고 나만의 방식으로 표현하고 싶었다. 전형적인 기하학 형태를 조금 다르게 표현하고 싶어서 좀 더 유기적이고 생동감 넘치는 형태를 더했다. 작품이 딱딱하고 단조로워 보이지 않도록 중력을 생각하며 형태를 만들기도 한다. 의도하지는 않았지만 작품 가운데 동그란 형태 때문에 사람의 얼굴처럼 보이는 것도 있다. 사람의 입에서 무언가 빨려 들어가는 것 같은 느낌도 들지 않나?

전시 타이틀이 <Two Purple Tigers>다. 특별한 의미가 있나? 아들이 붙여준 제목이다(웃음). 새로운 작업을 선보이면 아들이 늘 관심을 보인다. 내가 부엌에 있는데, 아이가 갑자기 저 단어를 말했다. 갑자기 ‘이번 전시 타이틀로 괜찮은데?’라는 생각이 직관적으로 들어서 그렇게 정했다.

작업에 영감이 되어주는 원천은 무엇인가? 조쉬 스펄링이란 사람의 폴더엔 어떤 것들이 차곡차곡 저장되어 있는지 궁금하다. 1970년대 말에 이탈리아 산업 디자이너들이 결성한 멤피스 그룹을 정말 좋아한다. 특히 에토레 소트사스 작업에서 볼 수 있는 독창적인 형태들. 1940년대 캘리포니아에서 유행한 건축 양식인 ‘구기(Googie)’ 스타일, 미국 최초의 횡단 고속도로인 ‘루트 66’의 간판, 그리고 프랭크 스텔라, 스튜어트 데이비스, 엘즈워드 켈리 등 추상화가들의 작품에서도 영감을 받는다.

심플함의 미학이 살아 있는 작품들 , ‘Hush Little Baby(2018).

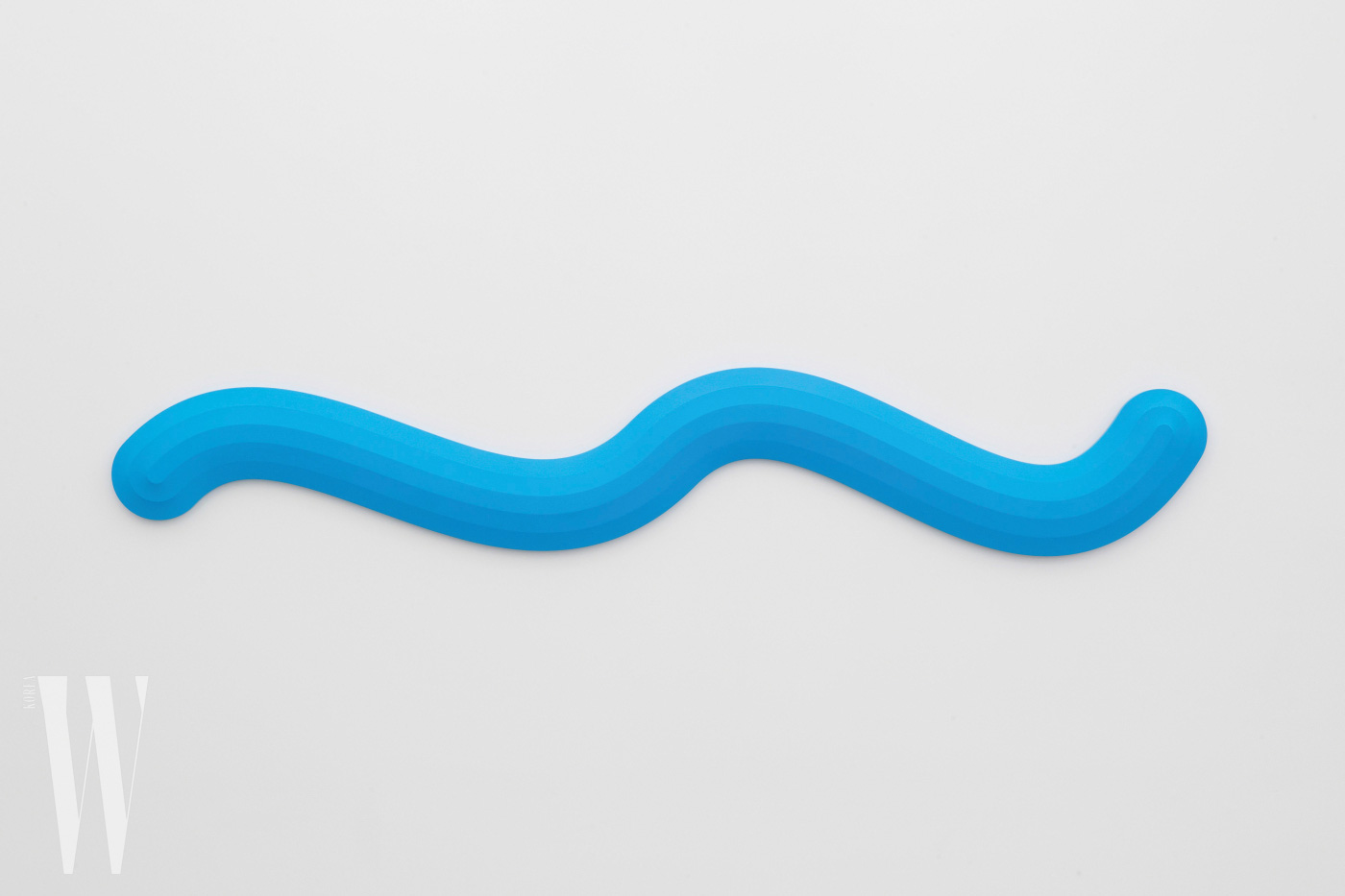

Horizon(2018).

Embrace(2018).

작품 크기가 사람의 키 높이만 한 것부터 작은 것까지 다양한데, 어떤 변화를 거쳐왔나? 개인적으로는 큰 작품을 선호하는 편이다. 최근에는 새로운 재료를 사용해보고 싶어서 일부 작품의 사이즈를 줄이기도 했다. 나의 관심사는 조각보다 페인팅이기 때문에 앞으로도 벽에 거는 형태로 작업을 이어나가고 싶다.

작품 컬러에 대해 이야기해보고 싶다. 전시된 작품 가운데서 단색 컬러도 있고, 여러 가지 색을 배합한 작품도 있는데 어떤 컬러를 선호하는가? 지금 하고 있는 거의 모든 작품에 들어가는 머스터드 옐로를 가장 좋아한다. 단색 작품이 가장 아름답다고 생각하지만 도전적이고 특이한 색 배합을 시도해보려고 하는 편이다. 단색 작품들이 아카이브처럼 축적되면 마치 도서관처럼 여러 가지 색상의 작품을 자유자재로 구성할 수 있는 원동력이 된다.

작품 이외의 활동으로 화병을 만든 적이 있더라. 세라믹은 나에게 새롭고 흥미로운 분야다. 내 작품의 시그너처인 물결 형태를 일차원적인 캔버스가 아닌 오브제 형태로 제작했다. 재료에 대한 호기심이 커 그런 것을 이용한 좀 더 실험적인 작업 활동도 계속해가고 싶다.

혹시 협업해보고 싶은 브랜드가 있나? 루이 비통(웃음). 특별한 이유는 없고 갑자기 떠올랐다.

최신기사

- 피처 에디터

- 김아름

- 포토그래퍼

- 박종원