자연 안에 또 다른 자연을 짓고자 한 사람, 건축가 이타미 준에 대하여.

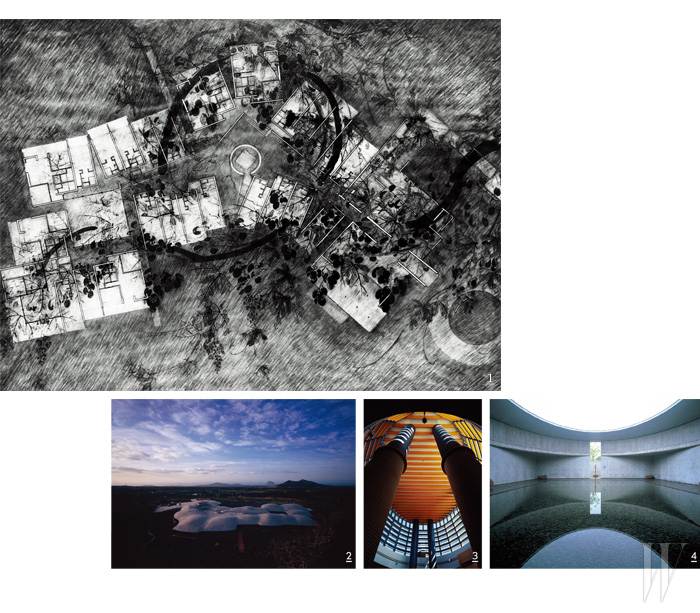

1. 포도호텔을 위한 스케치 2. 포도호텔 전경 3. 핀크스 퍼블릭 골프 클럽 하우스 내부 4. 물 박물관

이타미 준에게는 유동룡이라는 또 다른 이름이 있었다. 재일동포였던 그는 일본과 한국 중 어느 한곳에도 깊게 뿌리를 내리지 못한 채 경계인의 삶을 살다 갔다. 하지만 이 건축가가 지은 건물들만은 두 나라에 의미 있는 풍경으로 남았다. 백자나 불상, 파르테논 신전 등이 지닌 조형의 순수성을 추구했던 그의 작업은 실용적인 집인 동시에 예술적인 구조물이다.

국립현대미술관 과천관은 1월 28일부터 7월 27일까지 그 묵직한 철학의 건축들을 돌아보는 전시 <이타미 준 : 바람의 조형>을 연다. 회화, 서예, 공예 및 저술 등을 망라한 아카이브1, 970년대부터 2000년대에 이르는 작업 세계의 여정, 실제와 거의 흡사하게 재현한 아틀리에 공간 등이 상세히 소개될 예정이다. 특히 수풍석 미술관, 포도호텔, 두손미술관, 방주교회 등 이타미 준의 절정으로 일컬어지는 제주도 프로젝트들을 소개한 섹션은 우리 곁에 있던 걸작의 가치를 다시 한번 음미하도록 해준다.

그는 건축을 “나와 새로운 세계를 매개하는 그 무엇”이라고 설명했다. 그리고 “인간에 대한 찬가이자 인간이 더 나은 삶을 위해 자연에 바치는 또 다른 자연”이라는 말도 남겼다. 재능보다 출신을 먼저 따지는 얄팍한 선 긋기에 지쳤을 이타미 준은 건축을 통해 이상적인 세상의 가능성을 엿본 건지도 모르겠다. 주변의 풍경을 두 팔 벌려 껴안고 바람을 집의 일부로 받아들이는 그의 작업들은 방문객들을 새로운 경험으로 이끈다.

- 에디터

- 피처 에디터 / 정준화