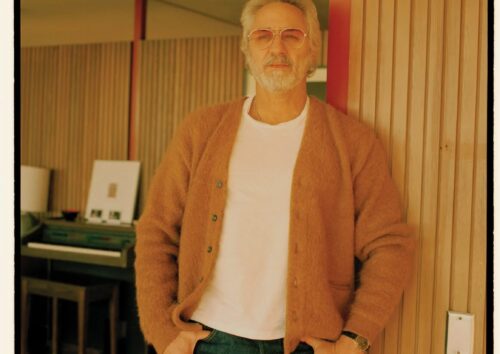

디뮤지엄에서 진행 중인 <아홉 개의 빛, 아홉 개의 감성>은 다른 사물을 밝히는 조연이 아닌, 그 자체의 존재감이 뚜렷한 주연으로서의 빛을 말하는 전시다. 런던에서 활발하게 활동 중인 두 명의 참여 작가 폴 콕세지와 롤프 크누센이 그들의 디자인만큼이나 반짝이는 생각들을 전했다.

창의성은 학습될 수 없다고 말하는 사람도 많다. 두 사람의 생각은 어떤가? 교육으로부터 받은 영향이 어느 정도 였다고 보나?

롤프 크누센 건축에서 출발해 제품 디자인까지 영역을 넓히는 과정에서 학교의 도움을 많이 받았다. 폴과 내가 다닌 영국왕립 학교는 비슷한 예를 찾기 힘들 만큼 특별한 곳이었다. 교수인 론 아라드는 수업에서 여덟 개의 디자인 플랫폼을 제시했는데, 그 점이 무척 놀라웠다. 고국인 덴마크는 한 가지 타입의 디자 인만 있는 나라니까. 요즘은 서로 다른 분야의 협업과 그 과정에서 발생하는 시너지가 중요하게 다뤄진다. 학교에서 이러한 트렌드를 일찌감치 대비할 수 있었다.

폴 콕세지 정해진 룰은 없는 것 같다. 학교에서 결정적인 계기를 찾는 사람도 있고, 또 다른 누군가는 혼자의 힘으로 엄청난 창의성을 발휘하기도 한다. 지금은 능력만 있다면 인터넷을 통해 디자이너든, 사업가든 원하는 목표를 이룰 수 있는 시대다.

이번 전시에 대한 이야기로 넘어가보자. 롤프 크누센의 스튜디오 로소와 폴 콕세지는 디뮤지엄의 개관전에서 각각 ‘미러 브랜치 대림(Mirror Branch Daelim)’과 ‘돌풍(Bourrasque)’을 선보였다. 기존 작품이거나 기존 작품을 발전시킨 결과물들이다. 이 작업들을 선택한 이유를 설명해준다면?

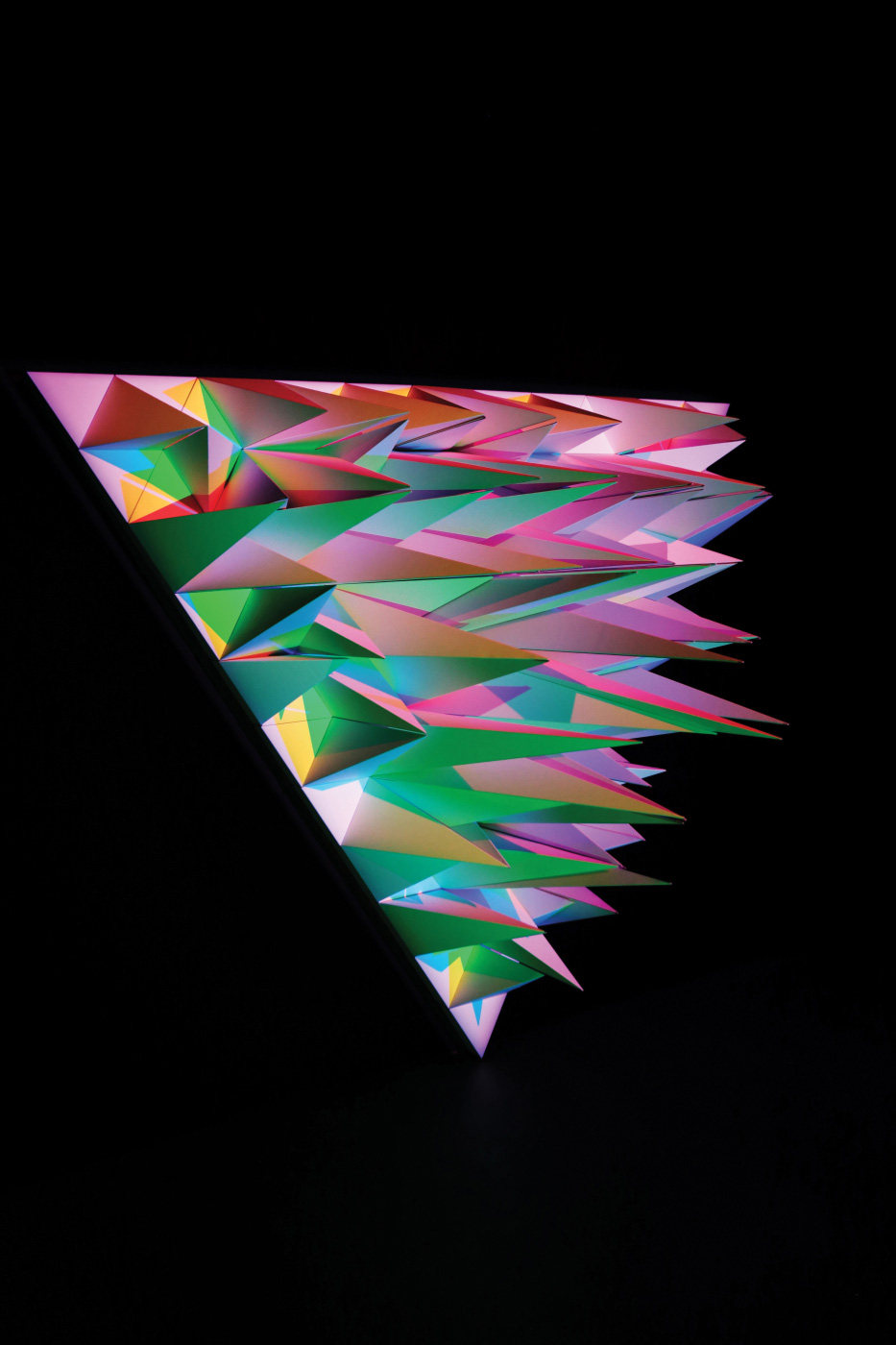

롤프 기존 프로젝트들을 바탕으로 큐레이터의 제안과 의견을 수용해 선택했다. 디뮤지엄이라는 특정 공간에 대한 충분한 이해에서 출발한 작업이라고 보긴 어렵다. 개막에 맞춰 한국에 와서야 전시관을 직접 볼 수 있었으니까. 하지만 프로젝트마다 상황은 제각각이니 그 안에서 적절한 타협안을 찾아야 한다.

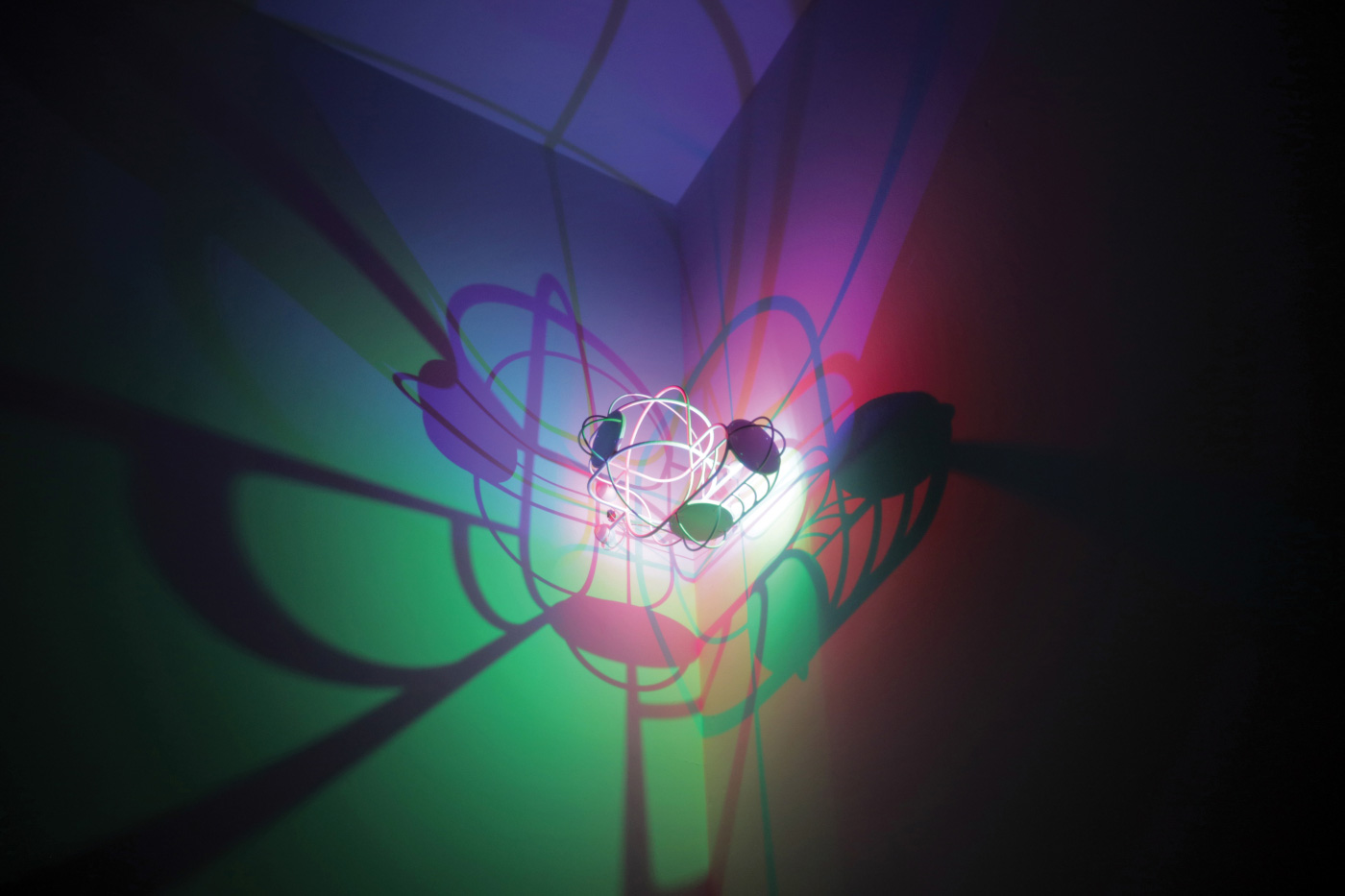

폴 ‘돌풍’은 꽤 오래전 작품이다. 아주 오래오래오래 됐다. 사실 그 정도 ‘오래’는 아니다. 한 5년 정도? 프랑스 리옹에서 열린 빛의 축제 때 야외에 설치했다. 그 이미지를 본 큐레이터가 전시 참여를 제안해온 거다. 솔직히 처음에는 좀 걱정을 했다. 꽤 큰 공간이 필요한 작품이기 때문이다. 다행히 디뮤지엄은 규모가 상당해서 안심을 했다. 런던의 디자인 뮤지엄으로 말할 것 같으면 천장에 손이 닿을 정도로 비좁다.

스튜디오 로소 ‘Mirror Branch Daelim’

폴 콕세지 ‘Bourrasque’ 3. 어윈 레들 ‘Line Fade’

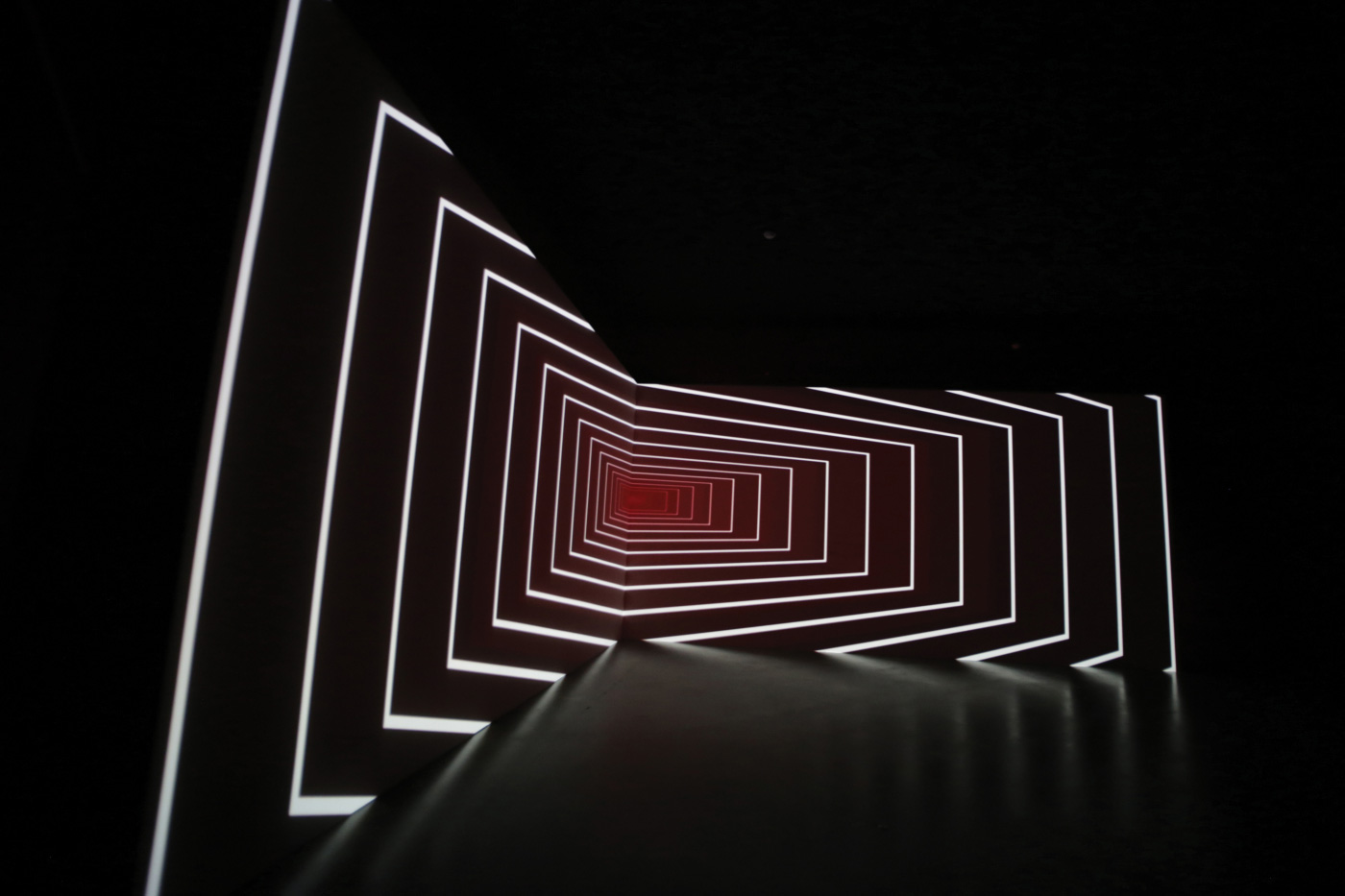

어윈 레들 ‘Line Fade’

카를로스 크루즈-디에즈 ‘Chromosaturation’

데니스 패런 ‘CMYK Corner’

이번 그룹전을 아우르는 키워드는 빛이다. 두 사람 역시 지금껏 각각의 방식대로 빛이라는 재료를 다뤄왔다. 어떤 매력과 가능성을 지닌 주제라고 생각하나?

폴 묘한 질문이다. 모든 작업은 빛을 필요로 하니까. 조명 디자이너뿐 아니라 도예가에게도 마찬가지로 중요한 요소라는 말이다. 내 경우, 빛을 다루는 창작자로서의 여정은 전기에 대한 관심에서 출발했다. 궁금해 하던 대상을 탐구하는 과정 중 얻은 부산물이라고 할까? 빛은 신비롭고 유연하며 놀라운 소재다. 그리고 가끔은 위험할 수도 있다. 그래서 더욱 흥미롭게 느껴지는 것 같다.

롤프 특히 재미있는 점은 빛이 바뀌면 그 환경 자체가 변화한다는 사실이다. 은은한 인공 조명인지 자연광인지, 낮인지 밤인지에 따라 아예 다른 체험을 하게 된다. 특히 고도의 집중이 필요한 고립된 영역을 만들어야 할 때 빛은 유용한 도구다. 사람들을 그 밖의 세상으로부터 멀어지게 만들 수 있다. 개인적으로는 좀처럼 통제하기 어렵다는 빛의 특성도 매력적으로 느껴진다.

상업 디자이너지만 뮤지엄 전시에 작가로서 참여하기도 한다. 후자의 경우, 전자보다는 아이디어를 자유롭게 펼 수 있지 않을까? 큰 제한이 없는 경우와 어느 정도의 제한을 극복해야 하는 경우 중 창작자로서 더 큰 자극을 받는 환경은 어느 쪽인가?

롤프 제한이 없이 일하는 경우는 많지 않다. 대부분의 프로젝트는 클라이언트의 의뢰를 받는 데서부터 시작되니까. 가끔은 고객과 신경전을 벌일 때도 있다. 지나치게 구체적인 요구를 해오면 작업에 흥미를 잃기가 쉽다. 나는 스스로의 관심사가 중요한 사람이기 때문에 일정 수준 이상의 자유는 늘 확보해야 한다. 그런데 뭐든 마음대로 할 수 있는 환경에 놓인다면, 이미 해온 작업들로부터 내가 얼마나 많은 영향을 받고 있는지 새삼 깨닫게 될 것 같기도 하다.

폴 나는 의뢰를 받기보다는 내 아이디어를 회사에 파는 방식으로 일한다. 물론 제안을 받아서 착수하는 경우도 있다. 스와로브스키, BMW, 에르메스 같은 브랜드와 협업을 진행하기도 했다. 돈을 위해 타협을 하는 자체는 괜찮다. 하지만 그 작업을 스스로 인정할 수 있어야 한다. 어떤 면에서는 많은 사람들과 다양한 환경에서 작업을 하는 게 꼭 필요한 일이라고 생각한다. 영향을 주고받지 않으면 고립된 틈새로 남기 쉽다.

플린 탈봇 ‘Primary’

올리비에 랏시 ‘Onion Skin’

세리스 윈 에반스 ‘Neon Foams(After Noh Ⅲ)’

툰드라 ‘My Whale’

마지막 질문이 될 것 같다. 현재는 각자 어떤 프로젝트를 진행 중이거나 구상 중인가?

폴 그건… 비밀이다. 하하.

롤프 스튜디오 로소의 계획은 우리의 목소리에 더 집중하는 것이다. 스스로가 원하는 바를 먼저 정확히 알아야 더 많은 것을 할 수 있다는 생각이 든다. 함께 스튜디오를 꾸려가고 있는 소피 닐센과는 서로 관심 분야가 좀 다르다. 10년간 프로페셔널 드러머로도 활동한 나는 사운드에 흥미를 느낀다. 관련해서 현재로서는 밝힐 수 없는 아이디어를 하나 굴리고 있다. 빛을 좀 더 통제 가능한 재료로 활용하는 작업도 구상 중이다. 무엇보다도 지나치게 패셔너블해지지 않으려고 노력한다. 오래 갈 수 있는, 어찌 보면 아날로그에 가까운 디자인이 답이 아닐까 싶다.

폴 현재 뉴욕에서 개인전이, 이탈리아에서는 대규모 인테리어 작업이 진행 중이다. 자전거와 여행 가방도 선보일 텐데 후자는 출장으로 짐을 쌀 때마다 워낙 곤경을 겪어서 구상하게 됐다. 아, 그리고 주스 바를 디자인하려고 한다.

왜 주스 바인가?

폴 워낙 좋아하니까. 건강하고 컬러풀 한 음식 아닌가. 그런데 마음에 드는 주스 바를 찾기가 참 어렵다. 언젠가는 호텔에서 메뉴에 있는 사과 당근 주스 대신 당근만 갈아달라고 부탁했다. 불가능하다는 거다. 도대체 왜 안 된다는 걸까? 이래저래 못마땅해서 그냥 내가 만들려고 한다. 꽤 구체적인 단계까지 계획이 진행됐고, 첫 매장은 파리에 생길 듯하다.

최신기사

- 에디터

- 정준화

- 포토그래퍼

- JOE YOUNG SOO

- PHOTOS

- COURTESY OF DAELIM MUSEUM