붉은 고기 위 흰 지방의 무늬를 숭배하는 미국과 일본, 한국 3개국에서 소고기를 먹는 방식은 저마다 다르게 발달했다.

“요즘 소고기는 엔간해서는 싱굽다(싱겁다).” 집에서 소고기를 구워 드리면 할머니는 이렇게 말씀하시곤 했다. 할머니에게 소고기 맛이 예전에 비해 싱거워진 데에는 여러 가지 이유가 있을 것이다. 그중 하나는 마블링을 중시하는 품질 등급제일지도 모른다. 마블링만으로는 소고기의 맛을 다 설명하지 못한다. 지방은 고기의 맛을 구성하는 일부분에 지나지 않기 때문이다. 고기의 맛은 지방뿐 아니라 여러 형태의 단백질과 수분 등이 열에 의해 어떻게 변화하는지에 따라 달라진다. 더 나아가 품종이나 먹이, 나이, 도축 환경, 숙성 방식 등이 모두 고기의 맛과 관련이 있다. 그럼에도 불구하고 단순히 지방의 비율을 가지고 소의 품질을 정하는 나라는 전 세계에 미국과 일본, 그리고 우리나라밖에 없다. 그렇다면 다른 두 나라는 이 싱거움의 문제를 어떻게 해결하고 있는 걸까?

뉴욕 피터 루거 (Peter Luger)

1887년에 문을 연 이 전설적인 레스토랑의 대표 메뉴 포터하 우스(Porterhouse)는 그 자체로 하나의 장르다. 피터 루거 스테이크의 아름다움은 단순함에 있다. 그저 좋은 고기를 사입하고, 잘 숙성시켜, 브로일러에 넣고 굽는 것이 전부다. 양념이라고는 소금뿐이다. 그릇을 뜨겁게 달구고 잘 녹인 버터를 부은 후, 두툼한 크기로 썰어 테이블에 보낸다. 며느리도 모르는 비밀의 레시피란 없다.

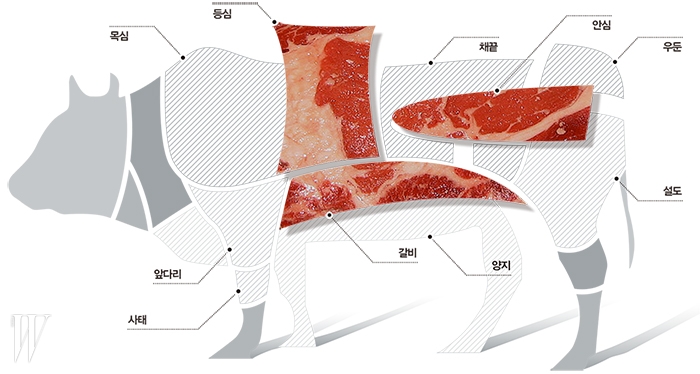

막상 테이블에 올라온 스테이크의 첫인상은 별로 좋지 않다. 사이드 디시를 따로 주문하지 않는다면 커다란 고깃덩어리만 담긴 접시 하나를 받게 될 것이다. 채끝 등심과 안심을 동시에 맛볼 수 있는 큼직한 포터하우스는 시각적으로 압도적이지만 섬세하게 요리된 고기라고 보기는 힘들다. 고기의 두께는 3cm를 훌쩍 넘고 T본에 붙은 채로 요리되어 뼈째 그대로 서빙된다. 겉은 여기저기 타 있고, 달궈진 그릇에는 녹아 내린 버터와 육즙이 부글부글 끓고 있다.

하지만 맛은 놀랍다. 한 입 깨물면 복합적인 풍미가 느껴진다. 고기를 잘 구웠을 때 미각적으로 얻을 수 있는 가장 큰 효과는 사실 향이다. 고기의 향은 적절하게 열이 가해졌을 때 마이 야르(Maillard)라고 불리는 화학 반응을 통해 과일 향, 꽃향기, 견과류 향, 풀냄새가 더해진다. 두툼하게 손질되었기 때문에 겉면이 이렇게 강하게 조리되었음에도 속은 미디엄 레어 상태로 육즙을 완벽하게 유지하고 있다. 이런 깊은 향은 아마도 드라이에이징의 결과가 아닐까 싶다. 불에 익히는 것이 열을 이용한 ‘빠른 화학적 변화’라면, 숙성은 일종의 “’느린 화학적 변화’다. 숙성을 하는 동안 고기의 맛은 깊어지고 육질은 연해진다. 어쩌면 이 과정 역시 요리의 한 부분이라고 봐야 할 지도 모른다. 불로 고기를 다루는 과정은 거칠었지만 사실 그보다 훨씬 더 많은 시간을 들여 섬세하게 고기를 요리했는지도 모른다.

고베 모리야 혼텐(モリヤ本店)

고베 비프는 소고기 특유의 감칠맛을 낸다고 알려진 올레인산 이 다른 품종에 비해 압도적으로 높으며 마블링을 만들어내는 지방의 비율 역시 따라갈 수 없을 정도다. 종종 고베 비프를 묘사하는 데 사용되는 시모후리(霜降, 하얗게 서리가 내린 듯하다는 의미)라는 표현은 과장이 아니다. 이렇게 촘촘하게 박혀 있는지 방은 근육 조직이 강하게 연결되는 것을 막고, 열이 가해졌을 때 단백질보다 빨리 녹아서 부드럽고 촉촉한 느낌을 준다.

고베 시에 위치한 모리야(モリヤ)는 1885년에 문을 열어 130년 가까이 효고 현 타지마(但馬)에서 철저하게 품종이 관리된 고베 비프를 취급하는 식당이다. 카운터에 앉아 주문을 하면 담당 요리사가 고기를 먼저 보여주고, 카운터 앞에 준비된 철판에서 굽기 시작한다. 고기에 붙은 지방을 먼저 제거하고 1cm 정도의 두께로 손질해 구워준다. 접시 위에는 소금과 굵게 간 후추, 그리고 와사비가 있다. 첫 번째 조각은 효고 현 아코에서 생산된 소금에 찍어 먹는다. 한 조각을 입에 넣으니 굳이 씹을 필요도 없이 입안에서 녹아버리듯 사라졌다. 이런 부드러운 느낌과 지방의 고소한 맛이 전형적으로 일본 사람들이 좋은 소고기에서 기대하는 감각이다. 요리사는 두 번째 조각을 와사비와 함께 먹어보라고 권했다. 고기에 와사비라니 영 익숙지 않은 조합이다. 하지만 막상 입에 넣으니 맵다 기보다는 오히려 청량한 느낌으로 고베 비프의 느끼한 맛을 훌륭하게 보완해준다. 마치 고급 참치의 뱃살과 와사비를 함께 먹을 때의 느낌과 같다. 이 사람들은 대체 어떻게 고기를 와사비와 함께 먹을 생각을 했을까? 문득 예전에 아베 히로시가 주연으로 등장한 <결혼 못하는 남자>라는 드라마에서 고베 비프를 구워 먹는 장면이 생각났다. 주인공은 우리가 흔히 소고기와 잘 어울린다고 알려진 묵직한 레드 와인이 아닌, 가볍고 과일 향이 풍부한 스페인산 스파클링 와인인 카바(Cava)와 함께 고기를 먹고 있었다. 그리고 아마도 그 카바는 지금 이 와사비처럼 고베 비프와 잘 어울렸을 것이다. 어쩌면 고베 비프가 맛있는 것은 올레인산 때문도, 마이야르 반응 때문도, 시모후리 때문도 아닐지 모른다. 오히려 오랫동안 자신들이 어떤 맛을 원하고, 그리고 그 맛을 어떻게 구현해야 할지 고민을 거듭한 끝에 세심하게 고기를 구워 와사비와 카바를 조합했던 그 사람들 때문일 것이다.

서울 논현동 원강

나는 이 식당이 서울에서 가장 이상적인 한국식 소고기를 내는 곳이라고 몇 번 공개적으로 이야기했다. 특히, 거대한 샤토 브리앙처럼 보이는 이 집의 생등심이 그렇다. 전남 함평에서 매일 올라오는 암소 한우를 한나절 정도 숙성시켜 저녁에 내기 때문에 점심에는 따로 예약하지 않으면 생등심은 먹을 수가 없다. 불필요한 지방이 깔끔하게 정리되어 있고, 겉을 충분히 익히고도 미디엄 레어 상태를 유지할 수 있을 정도로 두툼하게 손질되어 나온다. 생등심이기 때문에 마블링이 과하지 않고 씹는 맛이 있다. 익혀 잘라놓으면 피터 루거의 터프한 포터하우스와 비슷하다.

고기는 테이블에서 참숯으로 구워준다. 사실 숯불을 사용하면서 고기의 맛있고 풍부한 육즙을 유지하기란 상당히 어려운 일이다. 미리 이야기해놓지 않으면 겉이 충분히 익지도 않았는데, 서빙하는 분에 의해 고기가 가위로 난도질을 당한다. 고베의 모리야처럼 아주 숙련된 요리사가 섬세하게 구워주면 더 맛있을지도 모르겠다. 뉴욕의 피터 루거처럼 2~3주 숙성시켜 먹으면 향이 어떨지도 궁금하다. 어쩌면 이 고기와 완벽하게 어울리는 소금이나 겨자가 있을지도 모른다. 샤토네프 뒤 파프 와인과 함께 먹으면 어떨까? 이 소는 풀을 먹고 자랐을까? 아니면 사료를 먹고 자랐을까? 식사 하는 내내 레고를 조립하듯 취향의 조각을 가지고 다양한 조합을 만들어본다.

정말 맛있는 소고기를 먹기 위해 우리가 꼭 소의 삶과 죽음, 사체 처리 과정, 심지어 손질된 사체가 불 위에 어떤 화학 반응을 일으키는지까지 시시콜콜 다 알아야만 하는 것일까? 아마도 이 질문에서 세밀한 취향의 영역이 시작될 것이다. 우리나라에는 피터 루거나 모리야처럼 한우에 대한 취향의 전범을 제공해줄 100년이 훌쩍 넘은 고깃집은 없다. 아마도 우리나라에서 소고기 구이가 보편적인 외식 메뉴로 자리 잡은 것은 삼원가든으로 대표되는 가든식 갈빗집이 생겨난 80년대에 이르러서였을 것이다. 온 가족이 함께 모여 중산층에 편입된 것을 안심하며 고기를 굽던 그 시절로부터 지금까지 30년이 넘게 흘러 한 세대가 겨우 지났다. 우리는 우리가 원하는 것을 서서히 알아가고 있는 중이다. 삼원가든의 2세가 부처스컷에서 드라이에이징한 스테이크를 시도하고, 투뿔등심에서 코키지 없이 자유롭게 와인을 조합할 수 있도록 하는 것은 어쩌면 우리 세대에서 취향이 한걸음 나아갔다는 증거인지도 모른다. 적어도 모든 사람이 똑같이 마블링을 이야기하고 꽃등심을 숯불에 구워 참기름장에 찍어 먹는 세상보다는 덜 따분한 곳이 되었음은 분명하다.

최신기사

- 에디터

- 황선우

- 글

- 신현호(음식 애호가)