뮤지션 닉 하킴 인터뷰.

사이키델릭과 솔, 얼터너티브 R&B를 한데 섞은 다음 브루클린 힙스터라는 필터를 씌우면 닉 하킴(Nick Hakim) 이라는 합법적인 환각제가 정제돼 나온다. 그 음악을 아직 안 들은 사람은 있어도 한 번만 들은 사람은 없다.

한국에 와서 만 이틀 동안 서울재즈페스티벌 무대 리허설을 위해 연습실을 빌렸다고 들었다. 서재페 관계자와도 ‘이런 착실한 청년이!’라고 이야기하면서 놀랐다.

리허설하는 시간을 좋아한다. 되도록 사전에 많이 맞춰보는 편이다. 특히 투어를 같이 다니는 밴드 멤버들과 함께 연주한 지 좀 돼서 이것저것 다시 연습했다.

오늘 서재페 현장에 오기 전에도 연습실에 있었던 것으로 아는데. 서울을 느낄 시간은 있었나?

첫날 새벽 5시에 일어나 호텔에서 코리안 바비큐와 면 요리를 먹었다. 그 시간에 말이다. 그리고 호텔과 가까운 공원 주변을 걸었다. 그 공원에 큰 무덤이 있더라. 왕과 왕후의 무덤이라던데?

서울 시내에 왕과 왕후의 무덤이라니… 선정릉을 말하나 보다.

공원이 아침 6시경 문을 연다더라. 서울에 사는 친구 중 ‘킴’이라고 있는데, 그를 불러 아침 7시부터 같이 공원을 산책했다. 여러 방향으로 돌아다녔지만 무리하지 않으려고 그 동네에서만 머물렀다.

3시간 후 공연을 한다. 당신이 설 무대가 수변 무대인 것은 아나? 관객석에서 무대를 바라보면 그 뒤로 나무뿐만 아니라 너른 호수가 보여서 굉장히 운치 있다. 몇 곡 부르고 나면 서서히 해가 질 텐데, 이 모든 여건이 닉 하킴의 음악과 잘 어울린다.

와, 아름다운 공연이 될 것이다. 아직 무대를 보지 못했지만 내가 오늘 그 무대의 마지막 공연자라는 건 알고 있다. 서울에서 하는 첫 공연이라 매우 기대된다.

당신의 음악은 처음 한 번 플레이하는 것만으로도 다른 세상으 로 이끄는 힘이 있다. 유튜브 댓글을 보면 미드 <인시큐어 (Insecure)>에 삽입된 곡 ‘Needy Bees’를 듣고 사로잡혀서 사운드트랙 정보를 찾다가 당신을 발견하게 된 경우도 적지 않은 것 같다. 꿀 속에서 흐느적거리는 듯한 느린 템포인데, 사운드만 몽롱하고 섹시한가 했더니 첫 가사부터 ‘ 나를 삼켜라’다.

내 노래 중 사랑과 욕망에 관한 곡이 꽤 있다. 하지만 직접적인 전달보다는 모호하게, 열린 해석의 여지가 있는 가사 쓰기를 좋아한다. 관점과 해석은 듣는 사람 각각의 몫이다. 예를 들어 ‘Needy Bees’라는 곡을 관능적이라고 말하는 이들이 많다. 당신이 짚은 ‘Swallow Me’처럼 의도적으로 성적인 표현이 있기 때문이다. 사실 그 곡은 내가 약이 됐다는 상상으로, 상대가 나를 삼키는 상황을 그린 것이다. 내가 누군가의 안으로 들어가 몸과 정신을 누비며 그 상태를 살펴보는….

내가 가장 좋아하는 건 대표곡이기도 한 ‘I Don’t Know’다. 조용한 곳에서 홀로 그 곡을 들으면, 쓸쓸하지만 절대 청승맞지는 않은 기분이라 계속 그 감정을 유지하고 싶어진달까? 하지만 그 곡을 공연에서 부르는 건 별로 좋아하지 않는다는 인터뷰 기사를 봤다.

맞다. 무대에서 라이브로 표현하기 쉽지 않은 곡인데, 그래도 소화하긴 한다. 공연에서 부르길 별로 좋아하지 않는 이유는 나에겐 오래된 음악이기 때문이다. 옛날 음악 보다는 새로 쓴 음악을 라이브를 통해 탐색해보고 싶다. 물론 그 노래에 끌리는 이들이 많다는 건 잘 안다. 그래서 공연 때도 불러야겠다고 깨달았고.

2014년 첫 EP <Where Will We Go> 1,2를 내자마자 당신을 발 빠르게 주목한 시선들이 있었다. <인터뷰> 매거진의 표현을 가져오자면 ‘닉 하킴이 브루클린 뮤직 신에 입성한 것은 상당히 큰 지분을 차지하는 일이다.’ EP 발표 전 ‘Pour Another’라는 싱글을 공개한 게 음악 커리어의 시작이다. 시작할 때는 그냥 가볍게 내놓았나, 아니면 던져놓고 세상의 반응을 기다렸나?

첫 EP를 향한 반응은 전혀 예상하지 못한 수준이었다. 큰 기대감은 없었고, 그저 내 작업물을 누군가와 나누고 싶었다. ‘나한테 이런 음악이 있어, 자신 있게 만든 음악이니 함께 듣고 싶어’ 같은 마음으로. 첫 싱글도 작업한 지 몇 년이 지나 공개한 것이다. 세상에 내놓았을 때 나에겐 이미 오래된 음악이었고, 나는 다른 작업으로 옮겨갈 준비가 돼 있었다.

사운드 클라우드를 중심으로 ‘베드룸 팝’이라는 것이 퍼지면서 탐닉의 대상이 된 뮤지션들이 있는데, 당신도 그중 하나다. 음악 스트리밍과 공유 서비스, 라이브 공연, SNS, 음원이나 음반 중에서 현재 당신에게 가장 의미 있는 플랫폼은 뭔가?

나는 지금까지 EP 2개와 정규 앨범 1개를 내놓았을 뿐이다. 그 음악들로 하는 라이브 공연은 내가 많은 사람에게 닿을 수 있는 통로로 아주 중요하다. 물론 스트리밍 서비스나 디지털 플랫폼도 내가 알려지는 데 크게 기여하고, 이렇게 <더블유>와 인터뷰하는 것도 의미 있다. 사람들이 여러 플랫폼을 통해 내 음악을 듣는 일이 자연적으로 발생한다. 음악을 눈앞에 들이밀어야 듣는 게 아니라, 들은 사람끼리 서로 공유하는 식으로 말이다. 음악이 어떻게 공유되는지에 대해서는 나도 관심이 있지만, 그 부분과 관련해서는 내가 신뢰하는 팀이 따로 있다. 나는 그저 곡 을 쓰는 일에 가장 집중한다.

당신의 음악이 지닌 핵심은 ‘분위기’다. 분위기 유지를 위해 라이브에서 가장 신경 쓰는 점은 뭔가?

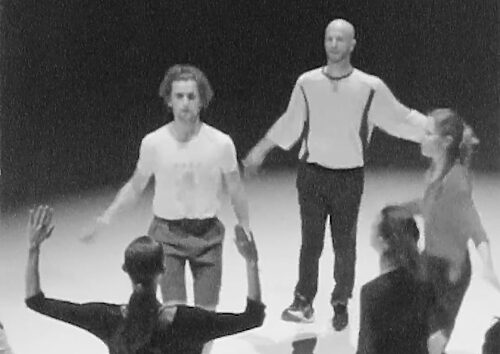

밴드 멤버들과 연결감을 느끼면서 시너지를 내는 게 중요하다. 그러려면 ‘아무것도 없는 Zone’이랄까, 그런 정신의 영역에 들어가야 한다. 그럼 다소 ‘하이’ 상태에 있는 느낌이 든다. 그런 상태로 공연하는 거다. 라이브 공연을 최상으로 만드는 데는 관객의 분위기와 더불어 여러 요소가 있겠지만, 우리 연주를 관객이 어떻게 받아들일지 여부는 우리가 어찌할 수 없는 일이다. 그러니까 무대 위에서 우리가 할 수 있는 일, 우리만의 유대감을 갖는 일에 집중한 다. 우리가 과연 제대로 하고 있는지 알기 위해서 리허설을 많이 하는 걸 수도 있겠다.

인터뷰에서 형제와 부모를 언급하는 걸 종종 봤는데 그게 신선하게 느껴졌다. 그들이 당신 인생이나 음악에 중요한 영향을 끼쳤나?

내가 음악에 흥미를 갖게 된 이유가 가족 때문이다. 모두 음악을 워낙 좋아한다. 형과 동생은 예전부터 음악에 심취해왔는데, 동생은 지금 훌륭한 기타리스트이자 작곡가다. 부모님은 우리가 어릴 적부터 남미의 포크송을 자주 부르셨다. 잊을 수 없는 기억이다.

당신은 워싱턴에서 태어났지만, 부모님의 모국인 페루와 칠레의 영향도 컸겠다. 어떤 음악을 많이 들으면서 자랐나?

1960년대 후반 브라질에서 독재정권에 저항하며 태동한 대중음악 운동인 ‘트로피칼리아’라고 있는데, 삼바와 보사노바, 로큰롤, 사이키델릭 록, 아프리카 음악 등을 섞어놓은 음악이다. 그런 다양한 요소의 혼합이 바로 내 음악에서 진짜 하고 싶은 거다. 칠레의 ‘누에바 칸시온’에서도 영감을 많이 받았다. 그런 음악을 들으며 자랐고, 여전히 많이 듣고 있다.

인스타그램에 곧 새 앨범을 출시한다고 예고했다. 어떤 앨범인가?

16곡이 담긴 1시간 11분짜리 앨범이다. 특정 단어로 설명하고 싶지는 않지만, 실험적이고 시네마틱하달까? 오케스트라 요소도 있고 영화 스코어 같은 느낌도 난다. 다양한 객원 연주자 20명 정도가 참여했다. 내 모든 음악은 내 환경의 산물이라고 할 수 있다. 음악 활동 초기에는 잡소리가 있을 수밖에 없는 환경인 집에서 녹음한 데다 로우 파이의 흥미로움 때문에 의도적으로 깨끗하지 않은 소리를 집어넣곤 했다. 그다음에는 스튜디오 사운드가 나는 앨범을 만들었다. 공간에 따라 내 음악의 소리가 결정된 셈이다. 어쨌든 나는 곧 출시할 앨범 말고 벌써 새 프로젝트에 돌입했다(웃음).

아티스트로서 목표가 뭔가?

내 크리에이티브만으로 먹고살 수 있고, 음악만 해도 경제적 지탱이 가능한 삶을 사는 것. 그간 많은 직업을 전전했다. 레스토랑에서 일한 적도 있고, 고등학교와 대학교에서 레슨도 했고. 가르치는 일은 마음에 들었다. 나는 내 음악에 온전한 통제권을 가지면서 살 수 있기 바란다. 아무도 음악 하는 나에게 이래라저래라 하지 못하는 것 말이다. 어느 날 내가 난데없이 블랙 메탈 앨범을 만들고 싶다면, 만들 수 있어야지(웃음).

- 피처 에디터

- 김아름

- 포토그래퍼

- 박종원