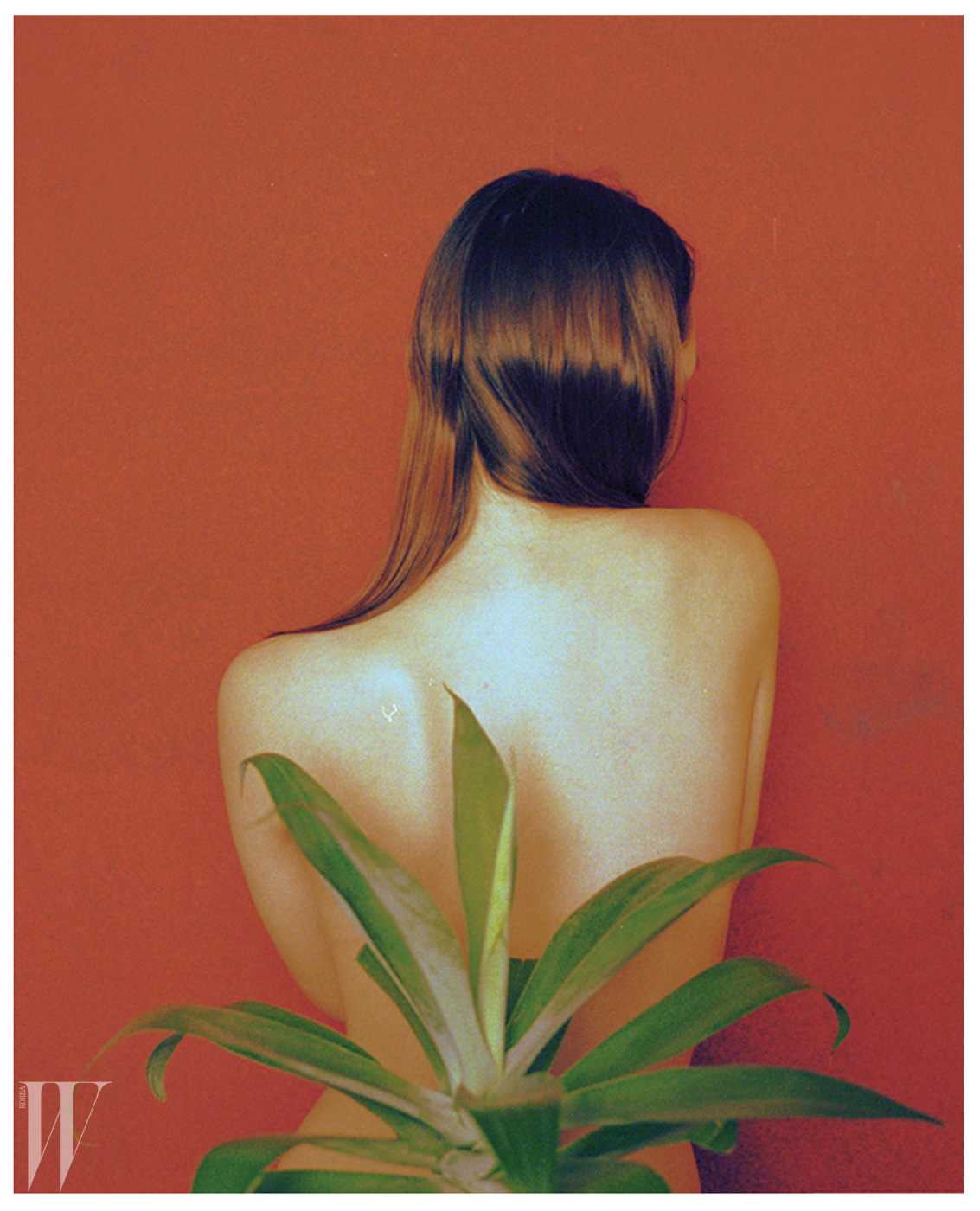

최랄라의 사진은 사진이 품을 수 있는 색채 미학의 무한한 가능성을 보여준다.

최랄라의 첫 번째 전시, <최랄라 사진전 : Always Boring, Always Sleepy>가 호텔 글래드 라이브 강남의 20층, ‘프로젝트 스페이스 글래드 라이브 ’에서 열리고 있다. 이곳은 대림미술관과 디뮤지엄이 호텔 측과의 아트 컬래버레이션 형식으로 선보이는 팝업 전시 공간이다. 작업실에서 가져다 놓은 가구와 소품이 가득한 전시장은 최랄라가 그날 ‘필’에 따라 보탠 물건들로 장면의 디테일이 바뀌곤 한다. 볕을 좋아하는 그는 사람들이 해가 떠 있는 시간대에 이곳에 오길 권한다. 햇살 드는 창가 앞 의자에 앉아 작가 노트를 뒤적이며 여유롭게 있어도, 뭐라고 하는 이가 없을 것이다. 전시는 12월 31일까지 계속된다.

12월 31일까지 ‘프로젝트 스페이스 글래드 라이브’에서 열리는 최랄라 사진전

12월 31일까지 ‘프로젝트 스페이스 글래드 라이브’에서 열리는 최랄라 사진전

12월 31일까지 ‘프로젝트 스페이스 글래드 라이브’에서 열리는 최랄라 사진전

<W Korea> 전시 공간이 완벽한 아틀리에 같다.

최랄라 그냥 사진을 늘어놓는 건 의미가 없다고 생각했다. 갤러리처럼 작품만 띄엄띄엄 걸려 있는 방식의 전시는 내가 봐도 지루하다. 어떤 공간에서 어떤 생각으로 사진을 찍었는지, 사진이 태어난 환경을 보여주고 싶었다. 내가 느낀 걸 여기 있는 이도 같이 느꼈으면 좋겠어서 전시장을 실제 내 작업 공간과 거의 비슷한 분위기로 꾸몄다.

어떤 계기로 사진가의 길에 들어섰나?

군대에서 말년 병장 때 시간이 많아 사진을 찍기 시작했다(웃음). 통영에서 근무했기 때문에 바다를 주로 찍었다. 욕지도가 아주 멋진 곳이다. ‘이런 게 바로 해무구나’ 알 수 있는 곳인데, 새벽 바다를 바라보다가 저기 한번 빨려 들어가면 다시는 못 돌아오겠다는 스산한 느낌도 받았다. 지금은 필름카메라로 작업하지만 그때는 디지털카메라로 무수히 찍었다. 내가 표현하고 싶은 걸 사진으로 해볼 수 있겠다는 생각이 들었고, 서울로 오면서 사진을 찍고 살겠다고 작심했다.

필름카메라로 찍어낸 특유의 느낌과 더불어 회화적인 면이 강한 사진 작업을 한다. 색감이 두드러진 스타일을 갖게 된 배경은 뭘까?

에드워드 호퍼의 그림이나 마티스가 즐겨 사용한 블루를 워낙 좋아했다. 특히 호퍼의 그림이 주는 공허함이 커서 20대 중반부터 서른인 최근까지 거기에 푹 빠져 있었다. 물론 호퍼가 뭔가를 포착하던 눈과 내 눈은 다르니 그를 따라 하진 못하겠다. 지금은 그에게서 빠져나오려고 노력 중이다. 어느 순간 작업을 통해 나도 몰랐던 내가 튀어나오기도 하면서 스타일이 조금씩 발전했고, 지금도 계속 발전하고 있다.

여자의 뒷모습을 찍은 사진이 유독 많다. 특별히 뒷모습을 찍는 이유가 있나?

노르웨이에서 깨달음을 얻은 순간이 있었다. 엄마와 딸이 손잡고 걸어오는 예쁜 장면을봤는데, 낯선 사람 앞에서 셔터를 누르는 일이 그때만 해도 겁나고 긴장돼서 결국 놓쳐버렸다. 망연자실한 채로 고개를 돌려보니 여자의 금발머리가 하얗게 보일 정도로 햇살이 비치고 있었고, 거기에 그들이 있음으로 해서 시공간이 여전히 아름다웠다. 내가 과연 뭘 찍으려고 한 걸까? 그들과 마주 보고 있던 찰나를 담으려고 한 건 그저 욕심 아니었을까? 그때부터는 누군가의 뒷모습 역시 그 사람이라는 말을 하고 싶었다.

당신의 미감에 영향을 끼친 경험이나 시간이 있다면?

유치원 다닐 때부터 중학생 즈음까지, 경상남도 김해시 신용리의 광활한 포도밭 일대에 살았다. 강아지와 고양이, 양봉하던 곳의 벌떼, 녹색에 둘러싸여 자란 셈이다. 그 시절 기억이 색깔로 존재한다. 누군가를 만나거나 이해할 때면 어떤 색깔이 바탕이 되어, 작업할 때 상대에게서 받은 인상의 색을 잘 쓴다. 자이언티의 경우 그를 보면 빨간색이 주변을 감싸고 있는 것 같았다. 요즘엔 파란색에 유독 끌린다. 파랑은 차가운 색으로 비유되지만, 해녀들이 심해에 들어가면 물속이 따뜻하다고 하듯이 알고 보면 따뜻한 정서의 색이다. 밤새워 일을 하다 창밖으로 푸르스름하게 물든 세상을 보면 기분이 좋다.

일을 하다가 너무 신나고 좋은 순간은 언제인가?

모델과 완벽히 링크된 기분이 들 때. 촬영하는 나와 대상 모두 알아서 신이 난다. 또 내가 표현한 공간을 본격적으로 찍기 전 그냥 테스트해봤을 뿐인데도 ‘이거다’ 싶을 때가 있다. 바로 어제도 그런 일이 있었다. 자이언티의 앨범 재킷 촬영을 하면서 푸른 공간을 만들었는데, 서로 흡족했다. 자이언티는 워낙 아이디어가 많은 친구라 함께 있는 것만으로 자극이 된다.

사진가로서의 꿈이 뭔가?

사진으로 하고 싶고 이루고 싶은 게 있다면 현재로선 딱 하나다. 나이 들어서도 계속 찍고 싶다는 것. 나에 대한 호기심이 있기 때문이다. 나이 들어 찍은 사진이 어떠할지, 무엇을 찍게 될지 아주 궁금하다. 그때도 지금과 같은 감정으로 사람을 대할까? 혹은 더 감정의 폭이 넓어져서 모든 일에 태연해질까?

최신기사

- 에디터

- 권은경

- 포토그래퍼

- JOE YOUNG SOO