이달, 패션 에디터들은 손으로 겨울 옷을 만지고, 눈과 머리로 봄 옷을 헤아렸다. 뉴욕에서 시작해 런던과 밀라노를 거쳐 파리까지, 한 달간의 2014년 봄/여름 컬렉션 대장정을 마치고 돌아온 에디터들의 감식안에 포착된 이슈들!

쇼장뿐만 아니라 거리의 쇼윈도 하나하나가 훌륭한 비주얼 영감이 되는 파리. 이번 시즌엔 봉마르셰를 가야할 이유가 생겼다. 바로

소피아 코폴라가 디렉팅한 봉마르셰의 루이 비통 쇼윈도 때문. 거대한 체리와 동심을 자극하는 밤비가 SC백(그녀가 루이 비통과 협업한)의 리미티드 에디션과 함께 판타스틱하게 어우러진 쇼윈도는 내 마음을 앨리스가 도착한 원더랜드의 어디쯤으로 데려다 놓았다.

요즘 쇼장 앞은 몇 년 전보다 복잡해졌다. 런웨이보다 핫한 리얼웨이 패션을 찍기 위한 포토들의 경쟁이 치열하기 때문. 그 플래시 세례를 받는 것은 이번 시즌 스텔라 매카트니 룩으로 무장한 패셔니스타뿐만은 아니다. 무심한 듯 시크함이 넘치는 파리지엔 모녀도, 쇼가 끝난 튀일리 공원을 바삐 빠져나가는 군단을 비웃기라도 하듯 유유 자적한 포즈로 휴식을 취하는 여인도 마찬가지.

미우치아 프라다는 파리에서 열리는 미우미우 쇼를 두고 늘 한결같은 태도를 유지해왔다. “트렌드와 상관없이 그냥 하고 싶은 ‘예쁜 것’을 보여준다”는 입장. 쇼장에 세워진 높은 벽에는 레트로적인 벽지를 발랐는데 가까이서 보니 어항에서 뛰노는 금붕어와 꽃밭의 고양이 무늬! 쇼에서도 이 무늬가 프린트된 색색의 옷이 튀어나왔다. 인테리어와 패션의 결합을 소녀 취향으로 풀어낸 이 쇼를 보고, 한동안 참았던 쇼핑 욕구을 좀 풀어보기로 결심했다.

어렵고 철학적인 주제로 배배 꼬아대는 건 ‘칼 라거펠트와 샤넬의 스타일이 아니다. 직관적인 주제를 웅장하고 럭셔리하게 풀어내는 그가 이번에 꽂힌 건 다름 아닌 현대미술! 100여 벌에 가까운 의상이 등장한 이번 샤넬 쇼장의 무대 그랑팔레 안에는 회화와 조각을 비롯해 라거펠트가 직접 선정한 현대미술 작품 75점이 곳곳에 배치되어 거대한 규모의 아트 페어나 갤러리를 방불케 했다. 이는 바로 ‘패션은 아트인가?’라는 주제에 대한 라거펠트의 통 큰 대답이 아닐까.

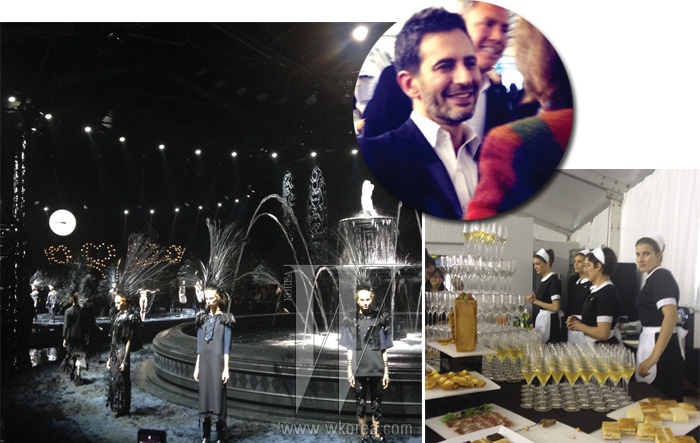

정말 마지막일 줄이야! 90년대 중반, 거대 패션 하우스들은 천재 디자이너들을 영입해 브랜드의 부활을 꾀했고, 구찌의 톰 포드, 지방시의 알렉산더 매퀸, 디올의 존 갈리아노가 차례로 이 프로젝트를 성공시킨 후 모두 하우스를 떠났다. 루이 비통과 마크 제이콥스가 이번 시즌을 마지막으로 결별을 선언하며 굵직한 한 시대가 막을 내리게 됐다. 여러모로 놀라운 쇼였다. 쇼장에 들어서자 엘리베이터, 기차역과 시계, 분수, 회전목마, 호텔 벨보이와 메이드 등 과거 루이 비통 무대를 빛낸 아이코닉한 장치들이 모두 모여 있는 장면에 한 번 놀랐고, 스테판 스프라우스 그래피티를 입은 모델, 에디 캠벨을 비롯한 모델들의 휘황찬란한 룩에 두 번 놀랐으며, 백스테이지에서 마크가 축하객들과 진하게 포옹하며 눈물을 글썽이는 모습에 세 번 놀랐다. 마지막을 암시하는 복선이었던 셈.

장담할 수 있다. 2014 S/S 시즌의 트렌드 키워드 중 하나는 바로 ‘메탈릭 플리츠’란 걸! 이 트렌드를 처음으로 직감하게 한 건 바로 드리스 반 노튼의 쇼장. 쇼를 마치고 긴 행렬로 도열한 서른 명 남짓의 모델들은 직접 다가가 룩을 자세히 살필 수 있는 특권을 안겨주었다. 그중 황금빛 플리츠스커트를 입은 모델 곽지영을 발견! 최근 CR 북에 등장하며 카린 로이펠드의 총애를 받는다는 그녀가 지혜, 성희, 수주에 이은 코리안 특급 열차에 무사히 탑승한 것을 축하하며 살짝 손을 들어 응원했다.

사실 컬렉션 기간이 늘 즐거운 것만은 아니다. 아침 일찍 일어나 그날의 초대장을 정리한 후 하루 평균 9개에 달하는 쇼를 뛰고 (쇼 틈틈이 프레젠테이션까지 보고) 나면 밤 9시가 넘어서야 겨우 저녁을 먹곤 하니까. 체력이 한계에 도달하기 직전, 로저 비비에의 S/S 프레젠테이션이 평화로운 휴식과 재충전을 위한 에너지를 안겨주었다. 이토록 향기로운 슈즈와 우아한 공간, 게다가 부드러운 마들렌이 있었기에.

일반적으로 패션은 정치적인 의견과는 거리가 멀다. 하지만 패션쇼장에서 자신의 신념을 전하며 정치적 각성을 촉구하는 디자이너도 있다. 바로 비비안 웨스트우드. 레오나드 펠티어라는 인권 운동가의 석방을 요구하는 티셔츠를 선보이고, 기후 문제를 비롯한 환경 보호를 독려하는 목소리를 드높이기 위해 그녀는 어김없이 쇼장을 이용한다. 이번엔 서로 꼬리에 꼬리를 무는 ‘기후(Climate)’와 ‘경제(Economy)’ 사이에 달러 표시($)를 한 의미심장한 초대장을 보냈다. 세월이 지나도 변치 않는 용기와 패션의 가치를 드높이는 의지에 박수를!

수천 명의 사람들이 운집한 곳을 오가는 취재 대장정 속에서 유난히 기억에 남은 세 사람. 먼저 에이전시에서 보낸 차량이나 오토바이로 이동하는 다른 모델과는 달리, 스텔라 매카트니 쇼가 끝나자 근처 거리에 세워둔 자전거를 타고 유유히 이동하던 슈퍼모델 사스키아. 비비안 웨스트우드 쇼를 기다리던 더블유 취재팀을 발견하고 다가와 잠시 담소를 나누며 ‘신당동 떡볶이’ 스낵을 경쾌하게 우물거리던 스트리트 포토그래퍼 남현범, 그리고 에디터가 가장 존경하는, 미국 더블유 전 시니어 패션 에디터였고, 현재는 피비 파일로와 함께 셀린의 재건에 핵심 역할을 한 메가 스타일리스트, 카밀라 니커슨.

이곳이 정녕 무릉도원일까. 로댕 뮤지엄의 정원 안에 세워진 디올 쇼장은 무슈 디올이 사랑했던 꽃으로 가득 채워졌다. 그것도 태초의 생명력이 느껴지는 갖가지 식물들로. 이 거대한 패션 식물원의 천장을 올려다보느라 여념이 없는 관객들로 쇼장은 혼잡했다(그 틈에서 쇼 디렉팅을 맡은 알렉산더 드 베탁의 모습도 보였다). 이윽고 꽃보다 아름다운, 모던 쿠튀르 룩의 행렬이 이어졌고, 피날레는 봉긋한 볼륨의 메탈릭한 튜브톱 드레스로 마무리되었다. 여운이 남아 백스테이지로 향했더니 구면인 라프 시몬스가 게스트들과 인사를 나누고 있었다. ‘라프, 모두들 당신이 만든 유토피아에 푹 빠졌어요!’

- 에디터

- 패션 디렉터 / 최유경, 박연경