<프랑스 여자처럼>을 쓴 심우찬이 신작 <벨 에포크 인간이 아름다웠던 시대>를 냈다. 놀랄 만큼 충실한 이야기가 흐르는 동안, 아름다운 그 시절이 눈앞에 생생하게 펼쳐진다.

1월 중순 출간된 <벨 에포크 인간이 아름다웠던 시대>(시공사).

웬만큼 커리어가 무르익은 국내 패션지와 그를 둘러싼 패션 산업 종사자 중에 심우찬을 모를 사람은 없다. 심우찬은 파리에서 패션과 불문학을 공부하고, 도쿄의 디자이너 브랜드에서 커리어를 시작한 뒤 오랜 기간 파리와 서울을 오가며 살았다. 그는 한국에 라이선스 패션지가 하나둘 창간된 직후부터 파리의 소식을 전하는 귀한 존재로 활약했다. 심우찬 이후, 신문 및 방송계에서 정보력과 책임감의 동의어로 쓰인 ‘통신원’이라는 말이 잡지계에도 흔해졌다. 그는 그냥 통신원이 아니라 글도 잘 쓰는 통신원이었다. 필연처럼 책을 썼다. 2004년 <파리 여자, 서울 여자>, 2006년 <청담동 여자들>, 2010년 <프랑스 여자처럼>. 그리고 2021년, 몇 년에 걸쳐 자료를 모으고 쓴 <벨 에포크 인간이 아름다웠던 시대>(시공사)를 냈다.

대서양을 횡단하던 여객선 1등석의 저녁 메뉴 표지, 1900년. 당시 1등석이 얼마나 화려했을지는 영화 <타이타닉>을 떠올리면 알 수 있다.

패션지 <라 모드 일뤼스트레>에 실린 일러스트, 1899년. 형형색색 옷감이 쏟아지던 이 시기에는 인기 있는 일러스트 속의 것과 같은 옷감을 바로 백화점에서 구할 수 있었다.

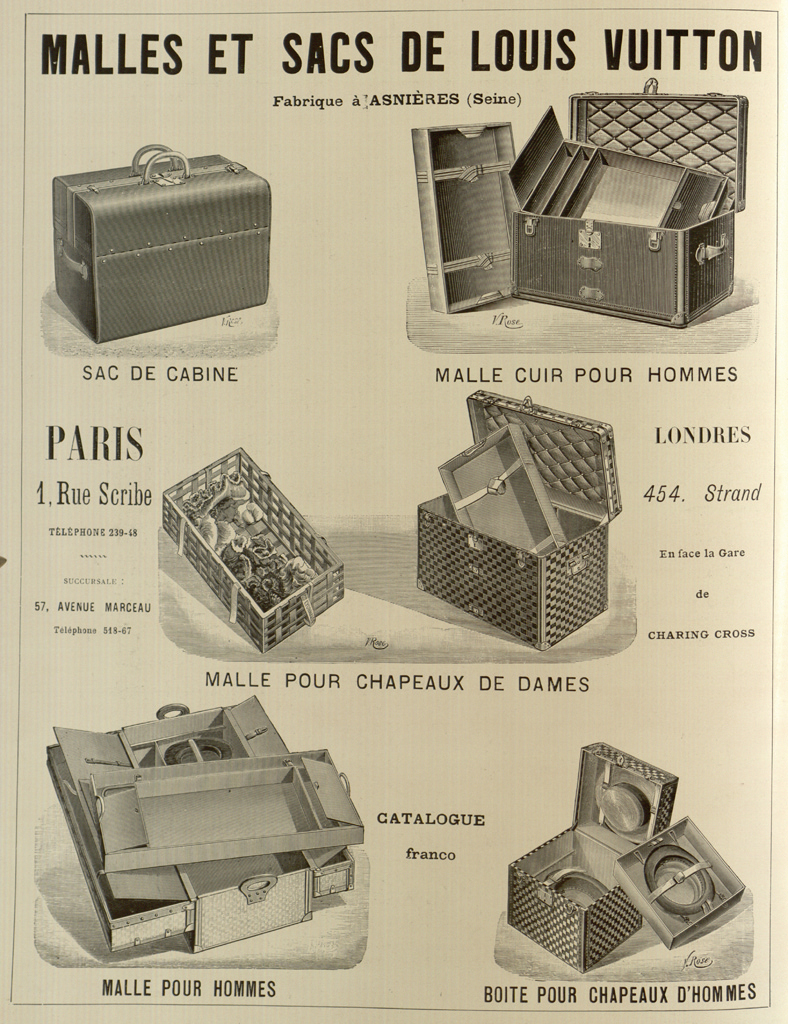

기능성에 보다 초점을 맞춘 1898년의 루이 비통 광고.

‘벨 에포크’는 ‘좋은 시대’라는 뜻이다. 기술과 산업이 비약적으로 발전한 19세기 후반부터 제1차 세계대전이 일어난 1914년까지, 그 풍요로운 번영기를 말한다. 우디 앨런의 영화 <미드나잇 인 파리>에서 주인공이 시간 여행을 하게 되는 황홀한 도착지가 바로 벨 에포크 시대의 파리다. 에펠탑이 건설되고, 1900년 파리 올림픽과 세상의 온갖 새로운 문물을 전시하는 만국박람회가 열리고, 세계 최초의 백화점 봉마르셰가 문을 연 그 시절의 파리는 모던한 신세계였다. 선명하게 화려한 시대의 공기 때문인지 인상파 회화가 발전하기도 했다. 막 출시를 앞둔 <벨 에포크>를 읽으며 두 가지 면에서 놀랐다. 작가 심우찬의 성실함을 느낄 때는 ‘이토록 방대할 수 있다니’ 싶어서, 독자인 나에 대해서는 ‘이토록 무지했다니’ 깨달아서. 아름다운 시절을 추억하는 심우찬의 글은 아름다움이라는 추상적인 개념이나 흔히 알려진 정도와 달리 구체적인 예시와 서술로 가득하다. 예술가들의 뮤즈가 된 여성이 어떻게 영감을 불러일으키고 협업이라는 오늘날의 보편적인 작업 방식을 낳았는지, 샴페인 회사들의 경쟁과 인쇄술의 발전이 어떻게 맞물리는지, 세기말의 감성이 음악과 문학에 어떻게 드러나는지 등등, 심우찬은 역사와 문화를 종횡으로 꿰뚫고 엮는다. 국내에 소개되지 않은 문학 거장들의 시를 직접 번역해 싣기도 한다.

프랑스인은 아니지만, 19세기 후반 유미주의 문학을 꽃피우며 불어로 희곡 <살로메>도 쓴 작가 오스카 와일드, 1882년.

당대를 풍미한 대배우 사라 베르나르가 테오도라 왕후의 모습을 하고서. 그녀는 각 분야 최고의 인물과 활발히 교류했다.

뤼미에르 형제에 의한 최초의 영화 포스터, 1896년.

품위 있는 심우찬은 이런 말을 싫어하겠지만, 그는 이 시대의 언어로 말하면 진정한 프랑스 ‘덕후’다. 세상의 덕후들은 알 것이다. 내가 사랑하는 것을 파고드는 즐거움과 사랑하는 것의 가치를 널리 공유하는 데서 느끼는 행복감 말이다. “어릴 때부터 인문학에 관심이 컸어요. 역사 공부를 좋아했죠. 어느 순간 제가 생각하는 프랑스와 제가 제일 좋아하는 프랑스 문화가 모두 벨 에포크와 관련 있다는 걸 깨달았어요. 벨 에포크에 대해 다룬 책은 많은데, 주로 미술이나 음악 등 한 분야에 치중한 경우가 많다는 점도 알게됐죠. 저는 그 시대의 장르를 총망라하고 싶었어요.” 오래 산 어른인 우디 앨런은 영화를 통해 과거란 낭만적으로 느껴지기 마련이니 지금의 아름다움에 충실하자고 말했지만, 우리의 지금은 바이러스가 창궐한 SF적인 삶이다. 새로움이 풍요로웠던 때의 겉이 아닌 속을, 당대 여성과 브랜드와 문화 현상의 발자취를 알 수 있는 <벨 에포크>를 교본처럼 손에 쥐어야 할 이유는 충분하다. 심우찬이 이 책으로 가장 남기고 싶었을 한 문장을 꼽아본다. ‘우리 모두에게는 각자의 벨 에포크가 필요하다.’

- 피처 에디터

- 권은경

- 포토그래퍼

- 김필순

- 사진

- COURTESY OF THE WRITER