‘미래 세대의 필요를 저해하지 않으면서 현세대의 필요 또한 충족시키는 개발.’ 지속 가능한 개발의 정의를 떠올리며 서울 곳곳의 도시 재생 프로젝트를 곱씹어봤다.

영국의 유력 일간지 <가디언>은 2016년에 전 세계 도시를 대상으로 ‘최고의 지속 가능한 도시 7곳’을 선정한 적이 있다. 그중 하나가 서울이었다. 서울시는 2012년 ‘공유도시 서울’ 선언을 시작으로 쭉 ‘지속 가능한 개발’에 시정의 초점을 맞췄다. 작년의 한 기조 연설에서도 ‘서울은 집약된 고속 성장을 일궈냈지만 환경 파괴, 공동체 붕괴, 양극화 등의 부작용을 겪었다. 특정 계층과 미래 세대의 희생을 강요하는 구시대적 패러다임을 탈피하겠다’는 서울 시장의 말이 있었다.

지속 가능한 개발이 대체 뭘까? 1987년 ‘세계환경개발위원회(WCED)’가 정의한 기본 개념은 지금도 회자되는 명언이다. ‘미래 세대의 필요를 저해하지 않으면서 현세대의 필요 또한 충족시키는 개발.’ 지속 가능 개발의 3대 축으로 환경, 사회, 경제를 뽑은 WCED의 노력은 1992년 ‘리우 선언’, 1997년 ‘교토의정서’, 2015년 ‘파리기후협정’으로 이어졌다. 파리기후협정은 195개국이 온실가스 감축을 위해 2020년 이후부터 적용할 기준을 담고 있다. 그러나 트럼프 행정부가 이끄는 미국이 탈퇴를 선언하고, 그에 대해 스웨덴 환경 운동가 그레타 툰베리가 사자후를 내지르는 등 지속 가능 개발을 향한 논란은 여전히 진행 중이다.

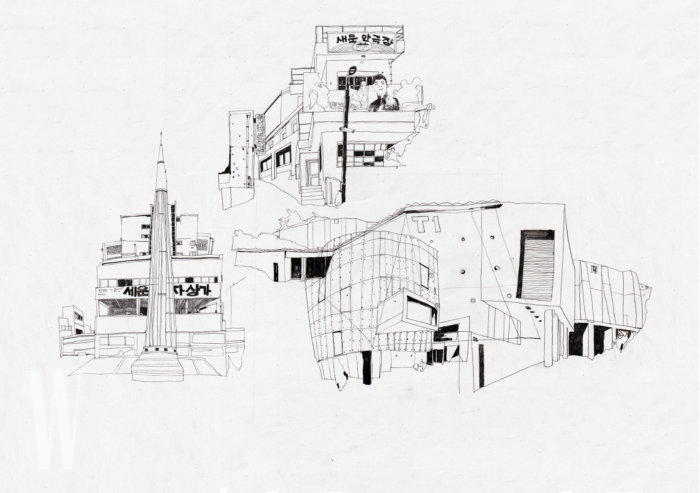

이렇게 첨예한 개념이 된 지속 가능 개발이 서울에서 활발히 일어나고 있다는 사실은 놀랍다. ‘서울재생도시포털’에 접속하면 서울형 지속 가능 개발이 도시 재생으로 이뤄진 여러 사례가 나온다. 그곳들이 정말 ‘시민이 행복하고 지역이 활력 있는 도시재생특별시’에 부합하는 결과를 낸 프로젝트인지 짚어보자. 광화문을 더욱 아름답게 만든 대한성공회 ‘서울주교좌성당’, 옛 석유 비축 시설을 인더스트리얼 감성에 맞게 효과적으로 리노베이션해 건축상까지 받은 ‘문화비축기지’, 중림동 좁은 골목길의 옛 창고 건물을 오밀조밀한 문화 시설로 개조한 ‘중림창고’ 등은 제법 훌륭한 예다. 그러나 젊은 창작자들을 위한 공간으로 부활을 꿈꿨지만 기존 건물만 낡아져가는 ‘세운상가’, 건대의 명물 커먼 그라운드와 매우 유사한 ‘성수 언더스탠드 에비뉴’, 장인 정신을 살린다는 미명으로 구두를 찍은 동판까지 거리에 전시했지만 실제로는 몰락해버린 ‘성수동 수제화 거리’는 어떤가? ‘돈의문 박물관 마을’은 복고풍 시설을 과다하게 유치하면서 인기 관광지로 떴다. 서울시가 시민 참여형 도시 재생의 대표 사례로 언급하는 ‘서울로 7017’은 앙상한 식물이 박힌 거대한 화분을 피하며 걸어가야 하는 콘크리트 인조길이다.

환경, 사회, 경제, 문화, 시민을 꼭짓점 삼은 서울시의 오각 마법진에서 육성한 프로젝트는 이처럼 제법 훌륭한 예와 그렇지 못한 예가 기묘한 동거를 이루고 있다. 그 편차의 이유는 ‘지속 가능한 서울’을 꿈꾸는 개발이 아직 현재 진행형이어서일까? <가디언>이 서울을 세계적인 지속 가능한 도시로 뽑은 이유이기도 한 ‘오픈 데이터의 선두’이자 ‘세계에서 가장 빠른 초고속 인터넷망을 자랑하는 빅데이터 도시’라는 특징은 도시를 재생하는 프로젝트에 발현될 수 없는 걸까? 지속 가능한 서울을 찾는 또 다른 여정이 필요하다.

- 피처 에디터

- 권은경

- 아트워크

- 김시훈

- 글

- 전종현(디자인·건축 저널리스트)