유리 돔이 돌아오자, 파리는 다시 뜨거워졌다

완전히 복원된 그랑팔레에서 열린 올해 ‘아트바젤 파리’는 어느 해보다 생동하는 풍경을 만들어냈다. 지난 10월 24일부터 26일까지 펼쳐진, 도시의 결을 바꾼 순간들을 따라가본다.

이제는 파리 시대

그랑팔레의 유리 돔이 다시 열렸다. 네 번째 해를 맞은 아트바젤 파리에는 올해 총 206개 갤러리가 참여했다. 전년보다 규모도, 방문자 구성도 눈에 띄게 확장되었고, 파리가 다시금 유럽 현대미술 생태계의 중심에 있음을 증명하듯 현장은 유례없는 열기로 가득했다. “이제는 비즈니스를 위해서도, 쿨함을 위해서도 파리에 온다.” 현장을 찾은 컬렉터와 미술관, 갤러리 관계자들이 공통으로 꺼낸 말이다. 같은 시기 ‘프리즈 런던’을 마주 보고 있으면서도, 올해는 오히려 파리가 언더그라운드 에너지와 제도권 미술의 품격이 공존하는 가장 흥미로운 도시라는 평가가 힘을 얻는 분위기였다.

올해의 세일즈 신호는 ‘강세’와 ‘다층화’로 읽힌다. 프리뷰 첫날부터 시장은 빠르게 달아올랐다. 하우저앤워스가 게르하르트 리히터 작품을 약 2,300만 달러(약 337억원), 페이스가 아메데오 모딜리아니의 작품을 1,000만 달러(약 147억원)에 판매하며 굵직한 성과를 남겼다. 동시에 신흥 갤러리와 신예 작가를 위한 ‘이머전스(Emergence)’ 섹터에서는 5~6자리(USD)대 거래가 활기를 띠며, 기존 컬렉터뿐 아니라 새로운 글로벌 컬렉터 층이 확실히 유입되고 있음을 보여줬다. 높은 가격대의 거래가 이 페어의 신뢰도와 브랜드 파워를 증명한다면, 중·저가대 작품이 고르게 판매된 흐름은 컬렉터 층과 시장의 저변이 넓어지고 있음을 의미한다. 이런 ‘고가 + 중저가’의 복합적인 구조는 파리 아트 신의 안정성과 지속성을 뒷받침하는 장면으로 읽힌다.

‘이머전스’ 섹터는 올해 크게 주목받은 섹터 중 하나다. 파리 기반의 젊은 갤러리들이 영상과 설치 작업을 전면에 내세우며 묵직한 존재감을 드러냈기 때문이다. 인상주의부터 프랑스 탈식민지 사상까지 폭넓게 다룬 ‘프레미스(Premise)’ 섹터 또한 파리 특유의 큐레이션 감각을 다시금 확인시킨 자리였다. 결국 올해 아트바젤 파리는 전통과 실험, 안정과 모험이 팽팽히 긴장하며 서로를 밀어 올리는 순간들의 집합이었다. 유리 돔 아래에서 벌어진 이 장면들은 파리가 ‘지금 가장 흥미로운 미술의 도시’라는 말을 과장이 아닌 사실로 들리게 했다.

도시 전체가 미술관이 되다

예술을 도시의 일상 속으로 끌어들이는 시도, 공공장소에서 작품과 퍼포먼스를 선보이는 ‘퍼블릭 프로그램’도 올해 한층 힘이 실렸다. 팔레드 이에나, 방돔 광장, 프티 팔레 등이 야외 조각, 참여형 전시, 퍼포먼스 무대가 되며, 파리 전체가 거대한 전시장처럼 호흡하는 풍경이 펼쳐졌다. 가장 주목받은 프로젝트는 퍼블릭 프로그램의 공식 파트너 미우미우가 팔레 드 이에나의 계단과 홀에서 선보인 헬렌 마튼(Helen Marten)의 ‘30 Blizzards’다. 조각, 비디오, 무용이 결합된 이 설치와 퍼포먼스는 ‘기억의 층위’와 ‘여성적 서사’를 감각적으로 보여주며 높은 평가를 받았다. 단순한 브랜드 협업을 넘어 예술의 접근성을 넓히는 하나의 문화적 개입으로 작동했다는 점이 인상적이다. 온라인 예약으로 누구나 무료 관람이 가능했고, 일정 시간마다 진행된 퍼포먼스는 패션과 공공예술이 만나는 새로운 모델로 주목받았다.

프티 팔레에서 공개된 율리우스 폰 비스마르크(Julius von Bismarck)의 대형 기계 조각 설치 ‘The Elephant in the Room’ 또 한 화제였다. 몸체가 분절됐다가 다시 조립되는 동물 형상은 장난감같으면서도 기묘한 긴장감을 자아냈고, 이를 보기 위해 6일 내내 프티 팔레 앞에는 긴 줄이 이어졌다. ‘푸시 퍼펫’에서 영감을 받아 제작한 두 개의 키네틱 조각은 컴퓨터 프로그램으로 움직임을 제어해 “영원할 것처럼 보이는 기념비의 취약성”을 드러낸다고 작가는 설명한다. 위험과 불안정성이라는 키워드가 자연스레 겹치는 이 작품을, 파리 도심의 역사적 건축물 안에 설치했다는 점은 더욱 상징적으로 다가온다. 그랑팔레 내부의 활발한 거래가 미술 시장의 구조를 보여준다면, 도시곳곳으로 확장된 퍼블릭 프로그램은 파리 문화 생태계의 결을 드러낸다. 예술이 상업과 분리되지 않으면서도 공공적 역할을 수행할 수 있다는 사실, 그리고 이를 실현하는 아트페어의 ‘도시적 가치’를 올해 파리는 설득력 있게 증명해냈다.

예술이 패션과 만날 때

올해 아트바젤 파리를 이야기할 때 단연 ‘패션’이라는 키워드는 빼놓을 수 없다. 퍼블릭 프로그램의 공식 파트너로 참여한 미우미우를 비롯해, 페어의 메인 스폰서 루이 비통, 아트위크 기간에 맞춰 장외 전시를 기획한 이세이 미야케와 자크뮈스까지, 각 브랜드가 저마다의 방식으로 예술과 패션의 대화를 이어갔다. 페어 기간 동안 갤러리 신작을 소개하는 특별 프로그램 ‘오 라라(Oh La La)!’ 섹션의 연출가로 패션 저널리스트 로익 프리장(Loïc Prigent)이 초청되었고, 주제 또한 ‘패셔너블’을 뜻하는 ‘아 라 모드(À la mode)’로 정해 화제를 모았다. 한편으로는 보수적 컬렉터들 사이에서 의문과 비판이 제기되기도 했지만, 프로그램 당일 진행된 가이드 투어를 통해 패션적 유머와 쇼맨십이 예술적 맥락 속에서 어떤 새로운 감각을 만들어내는지 보여주며 분위기를 반전시켰다.

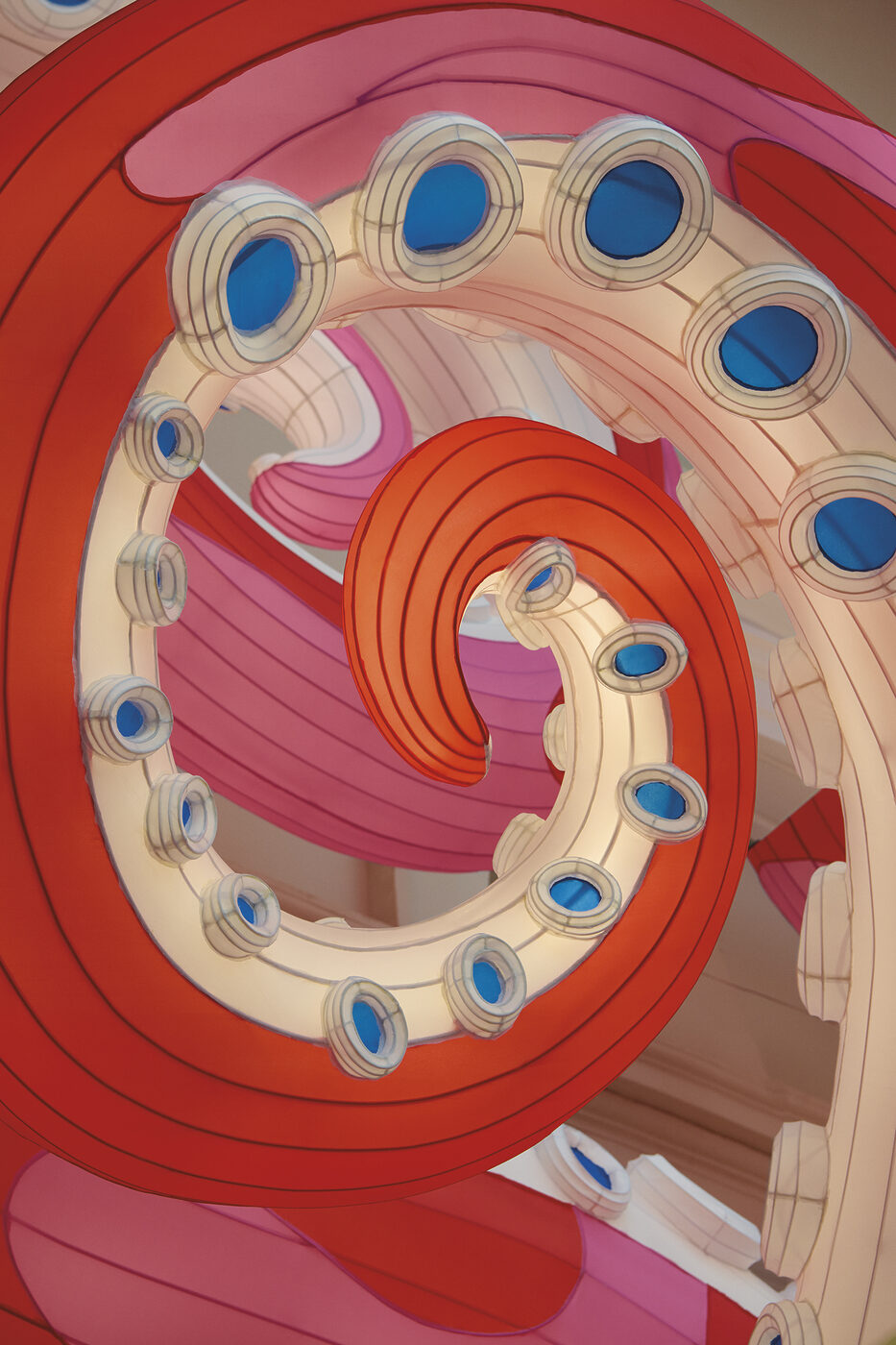

미술과 패션의 경계가 유연해진 올해 풍경에서 루이 비통의 존재감은 역시나 막강했다. ‘아티카퓌신 VII – 루이 비통 X 무라카미 다카시’ 컬렉션의 일환으로 공개한 몰입형 전시는 넓은 페어장의 주인공처럼 보였으니 말이다. 거대한 문어 조형물과 촉수 사이에 리미티드 에디션 가방 11점을 배치했는데, 2003년 시작된 루이 비통과 무라카미의 장기 파트너십을 기념하는 이번 프로젝트는 브랜드 제품 발표를 예술적 이벤트로 격상시킨 사례라 할 만했다. 한편, 이세이 미야케는 텍스타일이 빛과 그림자를 품는 물성으로 확장되는 실험을 선보였다. 디자이너 미야마에 요시유키(Yoshiyuki Miyamae)를 중심으로 아티스트 유진 강가와(Eugene Kangawa), 건축가 다네 쓰요시(Tsuyoshi Tane)가 참여한 이번 프로젝트는 빛과 그림자라는 무형의 요소를 직물로 번역했다. 검정과 흰 실만으로 경사·위사 구조와 직조 밀도를 변주해 그러데이션을 만들었고, 얇은 천이 층을 이루며 공간을 부드럽게 가로지르자 빛과 그림자가 천의 표면을 따라 미세하게 움직였다. 관람객이 걸음을 옮길 때마다 천이 숨을 쉬는 듯한 착시에 빠졌는데, 이는 브랜드의 철학이 오로지 ‘천’이라는 소재를 통해 시각적, 공간적으로 구현된 예술적 순간이었다. 자크뮈스는 ‘Mythes(신화)’라는 제목 아래 고대 조각, 자크뮈스 의상, 설치 작품이 한자리에 뒤섞인 전시를 펼쳤다. 자크뮈스는 패션 디자이너로서 자신의 예술적 사유를 어디까지 확장할 수 있는지 탐색하는 실험이었다고 언급했는데, 이는 결국 브랜드가 의상의 가치를 예술로 승화하려는 시도로 읽혔다. 이렇듯 단순 후원자가 아닌 콘텐츠 프로듀서로 자리 잡은 패션 브랜드들은 이번 아트위크를 통해 패션이 아트페어의 한 장면을 어떻게 새롭게 바꿀 수 있는지 직접 보여준 셈이다.

확장된 지도

아트위크 기간, 까르띠에 현대미술재단이 파리의 중심부로 통하는 팔레 루아얄 광장 인근에 새 보금자리를 마련하며 ‘파리 = 문화의 중심’이라는 상징적 장면이 비로소 실현됐다. 장 누벨(Jean Nouvel)이 설계한 건물은 이전보다 훨씬 넓은 규모와 유연한 시설 구조를 갖췄다. 기존 몽파르나스의 아담한 공간을 벗어나 도심 중심으로 이동한 만큼, 다양한 관객을 끌어들이고 여러 기관과의 협업도 활발해질 전망이다. 무엇보다 흥미로운 건, 미술관 내부에 가변적 장치를 두어 전시 디자인의 새로운 장을 연 장 누벨의 설계다. 높낮이를 조절할 수 있는 다섯 개의 플랫폼을 설치해, 수직·수평으로 공간을 조합하면 전시마다 완전히 다른 경험이 가능하다. 이러한 설계는 고정된 형태로만 작품을 보여주는 관습을 깨고, 큐레이터의 상상력을 물리적으로 확장하도록 돕기 때문에 앞으로 재단이 보여줄 무한한 전시 스펙트럼을 기대하게 만든다.

까르띠에 현대미술관의 이전으로 파리는 루이 비통 재단 미술관, 부르스 드 코메르스–피노 컬렉션, 팔레 드 도쿄, 퐁피두 센터, 라파예트 앙티시파시옹까지, 한 도시 안에서 개성 넘치는 미술 기관이 촘촘히 연결된 거대한 문화 네트워크를 갖추게 됐다. 브랜드 기반의 글로벌 스케일(루이 비통), 컬렉터 중심 전시(피노), 실험적인 젊은 예술 지원(팔레 드 도쿄), 공공 제도적 역할(퐁피두), 혁신적 제작 및 산업 협업(라파예트)까지 서로 다른 지향점이 공존한다는 점이 특징이다. 즉 도시 차원에서 예술을 생산·유통하는 구조 자체를 새롭게 짜고 있는 셈이다. 물론 과제도 있다. 민간 재단과 브랜드, 공공 기관이 각자의 목표를 유지하면서 어떻게 균형을 잡을 것인지, 급속한 기관 확장이 지역적 불균형이나 전시의 스펙터클화로 귀결되진 않을지 등이다. 앞으로는 이 균형을 둘러싸고 다양한 실험이 이어질 것으로 보인다.

결국 아트바젤 파리 2025는 그랑팔레의 완전한 귀환을 계기로, 파리가 다시 문화적 리더십을 확실히 회복했음을 보여줬다. 거래와 전시, 패션과 퍼포먼스, 도시와 제도가 한자리에서 호흡하는 지금, 파리는 ‘아트페어가 열리는 도시’를 넘어 예술과 문화 생산의 맥박이 가장 먼저 뛰는 유럽의 심장부로 다시 자리 잡고 있다.

- 글

- YVETTE YANG(양윤정_아트 라이터)

- 사진

- COURTESY OF ART BASEL, ADRIEN DIRAND - LOUIS VUITTON MALLETIER, MIU MIU, LUC BOEGLY, ISSEY MIYAKE