비전을 널리 공표하는 광고 캠페인의 힘.

2024 F/W 시즌 탑티어 캠페인을 꼽았다.

빛이 있으라

낯선 도시에 도착했을 때 느껴지는 공기와 온도. 포토그래퍼 제이미 호크스워스와 콜린 도그슨의 사진에서는 특별한 정취가 느껴진다. 자연의 빛을 아름답게 담아내는 이 두 명의 포토그래퍼가 촬영한 토리 버치와 루이 비통 그리고 마르니의 캠페인 이미지들은 가장 자연스러운 방식으로 우리의 상상력을 자극한다.

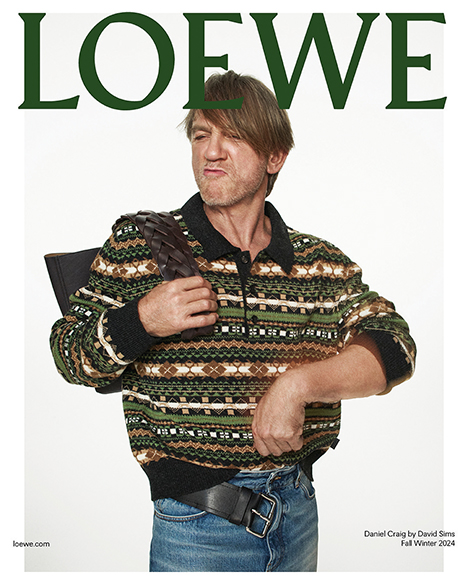

꽉 쥐어

백 셀링에 대한 결연한 의지가 느껴지는 캠페인을 모았다. 관전 포인트는 바로 가방을 드는 수만 가지 애티튜드. 공통점이 있다면 모두 가방을 꽉 쥐고 있다는 것인데, 아이러니하게도 캠페인 이미지 속 주인공은 가방이 아닌 인물이다. 솔직하고 직설적인 방식으로 인물 본연의 모습을 담아 정직한 초상화 시리즈를 선보인 로에베와 래퍼 카디비와 릴 우지 버트를 모델로 선택한 마크 제이콥스부터 모델들의 눈빛, 제스처, 억양 하나하나에 특별한 이야기를 담아 인간의 아름다움에 찬사를 보낸 구찌, 새하얀 공간에서 미묘한 몸짓과 자세만으로 개성을 표현한 미우미우 등은 패션과 자아의 내밀한 관계를 탐구했다.

흑백 사진관

하고자 하는 이야기가 명확할수록 이미지의 위력이 빛을 발하는 법. 흑백 사진의 힘을 빌려 메시지를 설파하는 브랜드의 뒤를 쫓아봤다. 샤넬 2024/25 가을-겨울 프리 컬렉션의 주인공이자 포토그래퍼 카림 새들리를 매료시킨 배우 카밀라 모로네는 샤넬의 본질을, 맥퀸의 션 맥기르는 하우스의 고향 이스트 런던의 원초적이고 강렬한 에너지를, 셀린느는 과거와 미래를 연결하는 풍부한 유산에 대해 이야기한다.

본격 단체전

가장 직관적이고 효율적인 방식이기 때문일까? 매 시즌 빠지지 않고 등장하는 캠페인 코드가 있으니 바로 떼샷이다. 그중 모임의 목적이 확실한, 이유 있는 떼샷을 선보인 캠페인을 소개한다. 디올의 남자들은 발레리노 루돌프 누레예프에게 경의를 표하기 위해 우아한 자태를 갖추고 하나둘 댄스 스튜디오의 바레 앞에 모였고, 디젤 컬렉션을 차려입은 모델들은 신부와 하객이 되어 결혼식 준비부터 진행, 애프터 파티 등 특별한 날의 아이러니하고 황홀한 순간을 유쾌하게 표현했다. 반면 프라다는 하우스 정체성의 핵심인 대화에 대한 개념을 직접적이며 단순한 방식으로 표현해 진솔한 분위기의 이미지를 완성했다.

가장 뜨거운 도시

2024 파리 올림픽으로 뜨거운 열기로 가득했던 파리. 사실 이 도시의 진면목은 가장 일상적인 풍경에서 드러난다. 프랑스의 대표적인 건축물을 캠페인 배경으로 삼은 끌로에의 2024 가을 캠페인 속 모델 수비 코포넨, 사피라 크룸하어, 리야 케베데, 크리스틴 린드세스의 즉흥적이고 자유로운 모습처럼 말이다.

동상이몽

패션 트렌드가 돌고 돌 듯 캠페인 세계에도 유행이 존재한다. 그간 수많은 에디토리얼에서 목격되며 특별한 클리셰로 활용되던 동상 오브제가 이탈리아를 대표하는 두 정상 브랜드의 캠페인에 등장하며 그 귀환이 기정사실화됐다. 하우스의 본거지인 피렌체로 돌아간 페라가모의 맥시밀리언 데이비스는 로자 데이 란치의 조각 정원으로 향했고, 1984년도 아카이브를 떠올린 펜디의 킴 존스는 로마 조각상을 배경으로 실용성이라는 풍부한 유산을 탐구했다.

캐릭터 스터디

새하얀 공간, 의자 그리고 피사체 셋. 포토그래퍼 나다브 칸더가 촬영한 발렌시아가의 캐릭터 캠페인 시리즈는 세 가지 단어로 설명할 수 있을 정도로 단순명료하다. 세 장의 이미지가 편안하게 느껴지는 동시에 긴장감이 흐르는 이유는 이자벨 위페르, 킴 카다시안, 나오미 왓츠의 강렬한 에너지 덕일 터다. 마치 오디션장에 도착하자마자 테스트 카메라 앞에 선 배우처럼 캐릭터에 몰입한 그들의 존재감은 실로 놀랍다.

월드 투어

광고 캠페인의 배경이 되는 도시는 어떤 곳일까? 브랜드에게 친숙한 장소를 낙점한 비비안 웨스트우드와 베르사체, 모스키노는 각각 영국의 해안 마을 마게이트와 로스앤젤레스의 샤토 마몽 호텔, 밀라노로 향했고, 창립 100주년을 맞은 로로피아나는 메종의 문장에 등장하는 엉겅퀴꽃을 기리기 위해 강렬한 풍광과 색조를 자랑하는 스코틀랜드의 성으로 여정을 떠났다.

페라가모는 1930년대에 브랜드 본사 건물로 개조한 13세기 건물, 팔라초 스피니 페로니가 위치한 피렌체로 돌아가 과거의 맥락 속에서 하우스의 비전을 찾았다.

액자에 걸어

안토니 바카렐로의 시선을 따라가다 보면 세계가 확장되는 경험을 하게 된다. 패션업계 최초로 영화 제작사 ‘생 로랑 프로덕션’을 설립한 이 남다른 취향의 소유자가 글렌 루치포드와 연출한 영화적 장면도 그러하다. 마치 한 폭의 그림 같은 캠페인은 미켈란젤로와 카라바조 그리고 에두아르 마네에 이르는 거장들의 예술 작품을 오마주했는데, 구도와 색감 등 사진 속 모든 요소가 놀라울 정도로 완벽하다. 클래식하지만 동시대적으로, 장난스러운 동시에 진지한, 그리고 때로는 불경스러운 이 절묘한 균형 감각에 박수를 보내고 싶다.