수상작인 <다음 소희>를 위해 특별히 마련된 상영회

세상을 바꾸려면 누군가의 외침이 필요하다. 그리고 그 데시벨의 크기는 중요하지 않다. 올해 한국 독립예술영화 중 첫 10만 관객을 돌파한 영화 <다음 소희>는 한 개인에게 일어난 비극적 상황, 나아가 앓고 있는 사회를 위해 기꺼이 목소리가 되어준다. 어쩌면 이는 <다음 소희>가 ‘구찌 임팩트 어워드(Gucci Impact Award)’의 첫 수상작으로 호명된 이유이기도 하다.

올해 구찌가 백상예술대상과 손잡고 첫선을 보이는 구찌 임팩트 어워드의 키 비주얼.

아이돌 댄스를 연습하고, 친구를 대신해 싸우기를 마다하지 않는 열아홉의 씩씩한 ‘소희’가 콜센터에 입사한다. 특성화고교 실습의 일환이지만, 회사는 아이를 학생으로 대하지 않는다. 오히려 이중계약을 체결하고 실적을 강요한다. 연장 근무와 과다한 업무에 소희는 지쳐간다. 그러던 중 사건이 발생한다. 아무도 책임지지 않는 냉혹한 사회 현실은 어린 소희의 마음을 지옥으로 만든다. 지금까지는 2017년 전주에서 벌어진 실화를 바탕으로 완성된 영화 <다음 소희>의 이야기. 지난해 제75회 칸 영화제 국제비평가주간 폐막작을 장식한 데 이어 올해 2월 국내 개봉한 작품은 힘없는 개인을 짓밟는 자유주의의 허상과 비인간적 시스템을 고발한다.

4월 11일 열린 수상작 <다음 소희>의 특별 상영회 및 GV.

지난 4월 11일, 메가박스 성수점에서는 <다음 소희>의 상영회와 GV 행사가 진행됐다. ‘제59회 백상예술대상 구찌 임팩트 어워드’의 수상작인 <다음 소희>를 위해 특별히 마련된 자리였다. 올해 구찌가 백상예술대상과 손잡고 첫선을 보이는 ‘구찌 임팩트 어워드’는 지역 사회의 불균형과 공정성에 대한 목소리를 밀도 있게 담아, 더 나은 내일을 만드는 데 기여한 작품에 주는 상이다. 백상예술대상 심사위원이 사전 심사로 선정한 첫 수상작의 영예는 앞서 말했듯 <다음 소희>에게 돌아갔다. 모더레이터를 맡은 배우 김신록, <다음 소희> 의 감독 정주리와 주연 김시은, 명필름 심재명 대표, 소설가 박상영까지 총 5명의 문화계 인사들이 참가한 11일 행사에서 정주리 감독은 처음 수상 소식을 듣고 뜻밖이라 생각했다며 웃으며 입을 뗐다. “작은영화를 만들었음에도 이렇게 알아봐주셔서 감사해요. 세상에 존재하더라도 널리 알려지지 않은 사회적 이야기들을 환기할 기회가 되기를 바랍니다.” 행사 참가자들은 제각각 구의역 스크린도어 사고와 여수 현장실습 사건을 언급하며, 이 영화가 지닌 사회적 기능에 대한 의견을 주고받았다. 특히 박상영 작가는 “정주리 감독님의 장편 연출 데뷔작 <도희야>도 그랬지만, 감독님의 영화는 소수자의 이야기, 특히 약자의 삶을 세밀하게 들여다보아서 더 중요하게 다가옵니다”라고 전했다.

<다음 소희>는 독특한 구조를 가진 영화다. 정확하게 두 개 부분으로 나뉘어, 전반부와 후반부의 주인공이 구분된다. 감독은 “아주 처음부터, 이 소재를 영화화하겠다고 마음먹었을 때부터 이런 형식을 생각했다”고 소신을 밝혔다. 이 영화에서 죽음은 가장 중대한 사건이지만, 그 이후가 어쩌면 더 의미 있다는 의견처럼 들렸다. 영화의 두 번째 챕터를 이끄는 형사 ‘유진’ 역할은 배우 배두나가 연기했다. 감독은 이런 독특한 시나리오를 완성할 수 있었던 것은 전적으로 이 배우를 믿었기 때문이라고 감사를 전했다. 참고로 배두나는 정주리 감독의 데뷔작 <도희야>의 주연이기도 하다.

1부의 현실적인 드라마가 2부에서 양가적인 감정을 상실한다는 점을 일부 참가자들은 아쉬워했다. 이에 김신록 배우는 단호히 영화가 택한 방식을 옹호했다. 마법처럼 이야기가 한데 붙는 순간이 오히려 더 매혹적이라는 설명이었다. “형사 유진이 소희의 사무실에 도착해서 컴퓨터를 들여다보는 바로 그 순간, 이전의 모든 이야기가 다른 인물에 전이되는 마법을 경험했다”고 그녀는 감탄했다. 시각적인 개연성을 단숨에 획득하는 이미지의 전달이야말로 정주리 감독의 특기처럼 보인다. 이를 ‘공감의 연쇄’라는 말로 정리하며 참석자들은 고개를 끄덕였다.

끔찍한 현실을 담지만, 이 영화는 아름답다. 맨발의 슬리퍼에 내리쬐는 햇살의 이미지 때문만은 아닐 것이다. 누추한 현실의 공간에 빛이 도래한다. 그리고 그 빛은 얕게나마 존재하던 정신의 깊이를 건드린다. 바로 그 순간, 마음에 파도가 인다. 영화 후반부, 소희가 받았을 법한 태양의 무게를 감지하는 여형사의 침묵은 길어진다. 빛의 결절이 그렇게 다른 영혼과 만난다. 한 인물의 내부로 이타성이 깃드는 순간, 신성한 무한대의 거울이 반응한다. 기교나 설명이 아니라, 보이지 않는 것의 함정을 통해 영화 <다음 소희>는 사람들을 설득한다. 마치 운명 같다.

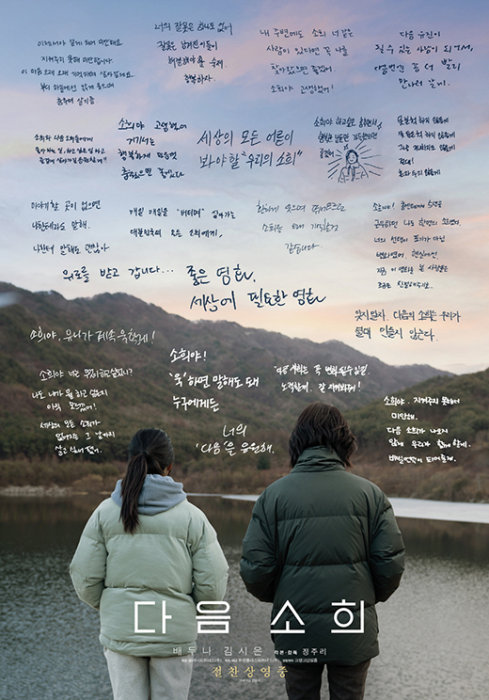

영화 <다음 소희> 포스터.

영화 <다음 소희> 포스터.

김시은 배우는 영화가 외부에 처음 공개된 칸 영화제에서의 일화를 공개했다. “해외 관객들이 내용을 공감하지 못할까봐 무척 걱정했지만 우려일 뿐이었어요. 모두 같이 웃고 분노해서 다행이라고 생각했습니다.” 또한 그녀는 말했다. “심지어 소희는 죽었지만 시은이는 살아 있어서 고맙다는 말을 들은 적도 있어요.” 어쩌면 <다음 소희>가 현대적 절망에 대한 보편적 우화가 될 수 있다는 생각이 들었다. 감독은 이 젊은 여배우와 만난 순간을 다시금 상기했다. 당시 “소희가 세상에 꼭 나왔으면 좋겠어요”라고 말하는 김시은을 보며, 이 영화가 지닌 핵심의 가치를 잘 이해한다는 판단이 되었다고 그녀는 전했다.

어떤 예술은 더 세련되게 표현되거나 더 잘 조직되는 것보다 훨씬 더 큰 가치를 지향한다. 바로 이 영화가 그렇다. 가장 중요한 것은 예술의 힘을 믿고, 이를 통해 무엇을 할지를 함께 고민하는 자세라고 이 영화의 관계자들은 밝힌다. 작은 영화이지만 구찌 임팩트 어워드의 첫 수상작으로 <다음 소희>가 결정된 것은 이러한 공로를 인정받은 성과일 것이다. 한 편의 영화가 세상과 이미지의 재봉사가 되어서, 사람들을 한데 묶는다. 다양성, 공정, 포용의 가치가 이곳에 스며든다.

SPONSORED BY GUCCI

- 에디터

- 전여울

- 글

- 이지현 (영화평론가)

- 사진

- 백상예술대상 사무국(현장 스케치), 트윈플러스파트너스( 포스터