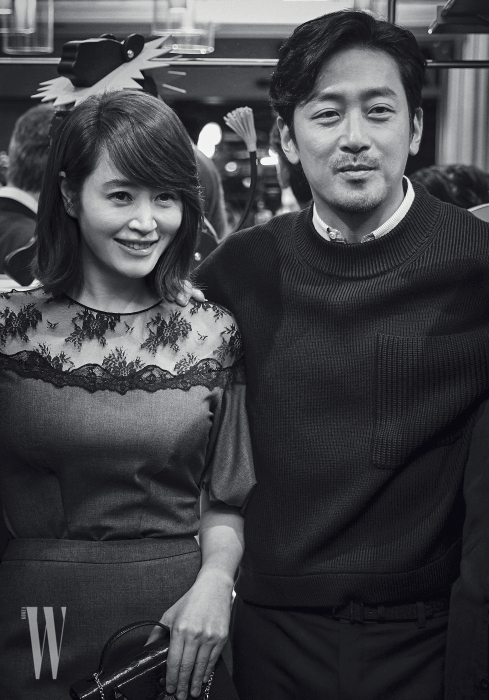

프랑스 황실이 선택한 300년 역사의 가죽 브랜드 ‘포레르빠쥬 (Faure Le Page)’. 배우 김혜수와 하정우가 ‘역사적인’ 브랜드의 처음을 축하했다.

매혹의 무기를 팝니다

7대에 걸쳐 프랑스 황실과 귀족에게 무기를 공급해왔고, 5차례나 무기 제작 특허를 받은 300년 역사의 브랜드. 이제는 사냥과 전쟁이 아닌, 매혹의 도구로서 무기를 만드는 포레르빠쥬 디렉터 오귀스탱 드 뷔페벙과 나눈 그들의 역사와 지금.

‘르빠쥬’ 가문이 대를 이어온 역사를 들여다보면 직계가 아닌 조카의 사위, 또 그의 조카, 그의 넷째 아들 이런 식으로 사업이 이어졌다는 것이 특이하다. 르빠쥬는 단순한 브랜드가 아니라 한 가문의 스토리다. 단순히 부모에서 아들 손자 이렇게 이어지는 것이 아니라, 회사를 운영할 수 있는 가장 적임자에게 사업을 맡긴다. 그렇기에 다음 세대가 조카일 수도, 사위일 수도 있다. 브랜드 이름도 ‘르빠쥬’에서 ‘르빠쥬무티에’, 마지막 세대에서 ‘포레르빠쥬’가 되었다. 이것은 결국은 러브 스토리로 끝나는데, 마드무아젤 르빠쥬와 무슈 포레가 만나 결국 포레르빠쥬가 됐다. 브랜드 창시자의 이름은 르빠쥬가 아닌 루이 피그니(Louis Pigny)였고 남자였다. 그의 조카와 결혼한 피에르 르빠쥬가 사업을 물려받고 사명을 르빠쥬로 변경했다.

가문을 이어오던 장 르빠쥬는 1789년, 그의 아들 앙리 르빠쥬는 1830년 ‘프랑스혁명’ 당시 혁명군에 무기를 공급했다. 왕실의 특허를 받은 무기상으로서 왕실과의 관계가 악화될 수도 있는 선택을 했음에도 왕실과 계속 거래할 수 있었다. 프랑스에도 혼란의 시기가 있었고(프랑스혁명) 그때마다 르빠쥬는 왕실이 아닌 혁명군에게 무기를 제공했다. 반란에 적극적으로 가담했다는 표현이 맞겠다. 정말 놀라운 건, 무기를 만드는 여러 회사와 메종이 있었지만 유일하게 혁명군의 편에 섰던 메종이 르빠쥬다. 기회주의자가 아니다. 자신만의 생각과 의지를 가지고 있었기에 두려움이 없었다.

그럼 혁명 당시에는 왕실에 납품하지 않은 건가? 물론이다. 그땐 정치적으로 문제가 있었으니까. 다행이라고 해야 할지 혁명은 성공했고, 그렇게 군주나 왕조가 바뀌어도 르빠쥬는 선택을 받았다. 한 군주에게만 몰입했다가 더는 납품할 수 없게 된 무기상도 더러 있다. 격동적인 시기였다. 혁명에 참여하면서 프랑스 역사 연감에도 올랐을 정도로 프랑스 역사와 함께한 메종이라고 할 수 있다.

탄띠, 권총 케이스, 사냥주머니, 플라스크 등 브랜드의 아이덴티티를 느낄 수 있는 가방 컬렉션이 인상적이다. 핸드백의 시초가 사냥용품과 무기용품이다. 사냥 주머니, 무기 케이스 등 과거에는 우리가 말하는 핸드백을 남성이 먼저 들었다. 여성은 사냥하지 않았기에 가방을 들지 않았다. 현존하는 사첼백 등의 레더 백은 다 거기서 비롯했다. 사냥용 가죽 제품은 모두 우리가 현재 만드는 제품에 필요한 요소들이다. 우리는 300년 역사와 유산이 있기 때문에 그 아카이브에서 영감을 받아 제품을 만들고 있다.

지금은 무기와 관련된 물건은 전혀 안 만드는지. 무기는 더는 만들지 않는다. 무기 제조는 장인 일 중에서도 최상위급 작업이라고 할 수 있다. 총을 하나 제작하려면 판화, 조각, 금속, 장식, 그리고 무기 케이스를 만들 가죽 장인까지, 최소 15명 이상의 장인이 필요했다. 현재의 제품들은 무기를 위한 가방은 아니지만, 매혹의 무기가 돼서 오늘날 메종을 대표하고 있다. 재미있는 일이다.

발자크, 뒤마, 샤토브리앙, 푸시킨 같은 당대 최고의 작가들이 작품에서 포레르빠쥬를 찬양한 이유는 무엇일까? 당시 사람들에게 무기 제작의 최고는 포레르빠쥬였기 때문에, 모든 이들의 머리에 선명하게 각인되어있었다. 알렉산드르 푸시킨의 <예브게니 오네긴>에서도 당연히 언급될 수밖에 없었던 이유다. 지금 시대처럼 PPL이 아니었다(웃음). 아트적인 요소를 떠나서 작가나 화가들도 르빠쥬의 무기를 이용했다. 포레르빠쥬에서는 무기 제작 과정이 예술성과 굉장히 연관되어 있었다. 여러 방면의 아티스트들과 협업해 만든 것이기에 그렇다.

슬로건이 ‘사랑을 위한 무기’다. 우리 삶에 대입했을 때, 사랑 관계에서 무엇이 그 무기라고 생각하나? 결국은 불시에 찾아오는 것. 그것이 매혹의 모든 중심에 있다고 생각한다. 단조로움 혹은 지루함이야말로 매혹의 적이라고 생각한다.

무기와 사랑 혹은 로맨틱이라는 단어는 굉장히 상반된다. ‘포에틱’하고 ‘로맨틱’한 브랜드가 되기 위해선 어떤 것이 중요할까? 사랑은 전투다. 한국에선 어떤지 모르겠지만, 프랑스에서는 전투에 쓰이는 용어가 사랑에 쓰이는 표현과 흡사하다. ‘여성을 정복한다’, ‘시선을 사로잡다’, ‘사랑의 포로’ 이런 것들 말이다. 사랑을 쟁취하기 위해 로맨틱한 무기가 필요하지만, 그 사랑을 유지하기 위해서도 필요하다. 쟁취하려고 끊임없이 노력하지 않으면 아무것도 이루지 못하니까. 우리가 몸을 씻고, 머리를 자르고 화장하는 이유도 결국은 누군가를 매혹하기 위한 것이다. 이것이야말로 우리 메종의 정수라고 할 수 있다.

최근엔 럭셔리, 하이패션 브랜드들이 젊어지고, 스트리트 무드를 포용하는 추세다. 300년 역사의 브랜드로서 이런 현상을 어떻게 받아들이고, 또 어떻게 대처해가는지 궁금하다. 그래서 정말 불편한 상황이다. 우리는 300년이나 됐는데!(웃음) 우선 포레르빠쥬는 패션 하우스가 아니다. 그저 우리 자신이면 된다. 가짜로 어린 척한다면 결코 매력적일 수 없다. 우리만의 정체성을 과거의 코드를 가지고 재현해내는 것이다. 이를테면, 300년 전의 매혹하는 방법으로 21세기에 똑같이 할 수는 없기 때문에 그런 것을 모던하게 해석하려 노력하고 있다.

그럼에도 하트 모양의 수류탄 같은 디자인은 굉장히 젊고 쿨하게 느껴진다. 이런 디자인은 언제부터 존재했나? 300년 아카이브를 베이스로 재창조한 것이다. 새로운 걸 창조해내지 않으면 결국은 사라질 수밖에 없으니까. 우리는 무기(매혹을 위한)를 제안하고, 고객은 어떤 무기를 고를 것인지 선택하면 된다. 사랑의 수류탄은 사랑에 빠졌을 때 가슴이 뛰는 부분을 상징한다. 상처받은 가슴은 몸의 상처보다 더 심한 결과를 가져오지 않나. 무기라는 것은 좋을 수도 나쁠 수도 있다. 도둑이 될 수도, 히어로가 될 수도 있으니까.

이런 것을 볼 때, 뷔페벙 가문이 브랜드를 맡으며 좀 더 트렌디한 움직임을 보여주는 것 같다. 이제 10년 정도 지났는데, 과거와 비교했을 때 어떤 것이 달라졌을까? 브랜드와 고객이 소통하는 언어를 모던하게 했다고 생각한다. ‘매혹하기 위해 싸운다’는 포레르빠쥬에 흐르는 정신은 현재에도 변함없는 모토다. 포레르빠쥬의 300년 역사 아카이브 앞에 서면 나 역시 겸손해질 수밖에 없다. 과거의 유산에 베이스를 두고 새로운 것을 창조해내는 게 내 임무고 역할이다. 그 앞에서 계속 이 역사가 지속될 수 있도록 노력한다. 300년의 스피릿은 여전히 존재한다. 사랑을 위해 싸우는 건, 앞으로 100년 후 200년 후에도 계속될 테니까.

많은 럭셔리 브랜드들이 한국을 아시아의 메인 마켓 중 하나로 생각한다. 앞으로의 계획이 있다면? 서울은 예술, 음식, 건축 등 많은 부분에서 중요한 도시다. 고급스럽고 까다로운 취향을 가진 고객이 많다고 들었다. 너무 서두르면 되는 법이 없다는 걸 잘 알고 있다. 중요한 것은 우리가 소통하며 만들어가는 관계다. 우리에겐 많은 시간이 있고, 지금 현재 우리가 무엇을 만드는지가 중요하다. 다이닝룸 콘셉트로 매장을 오픈했다. 준비는 끝났고, 이제 손님을 맞이할 일만 남았다.

- 패션 에디터

- 정환욱

- 포토그래퍼

- 고원태