빛과 공간의 상호 작용, 공간과 사람의 유기적 관계를 탐구해온 젊은 작가 크리스 프레이저가 서울을 찾았다. 그의 시선으로 바라본 오늘 서울의 날씨는?

디뮤지엄의 전시 <Weather: 오늘, 당신의 날씨는 어떤가요?>는 날씨를 매개로 작업해온 전 세계 아티스트 26명의 시선을 확인할 수 있는 기회다. 한 권의 책처럼 여섯 가지 챕터로 구성된 이번 전시에서는 사진, 영상, 설치 작품, 사운드 등 총 170여 점의 작품을 입체적으로 경험할 수 있다. 특히 마크 보스윅, 마틴 파, 마리나 리히터 등 동시대 사진가들이 포착한 일련의 이미지를 통해 날씨에 관한 감각을 확장할 수 있다. 미로처럼 이어지는 길을 따라 관객은 물리적으로 구현된 안개를 촉감으로 경험하고, 어두운 복도를 따라 걸으며 사운드 수집가들이 채집한 빗소리에 몰입해 고요한 시간을 마주한다. 이번 전시는 10월 28일까지 계속된다. 이 모든 스펙터클을 경험하기 전, 당신이 반드시 거쳐야 하는 문이 있다. 미국 설치 작가 크리스 프레이저(Chris Fraser)가 만든 ‘몽환적인 방’이 바로 그것이다. 작가는 2013년 베니스 비엔날레 특별전에서 유리 조각과 빔프로젝터를 이용해 빛으로 환상적인 장면을 연출한 작품으로 화제를 모았다. 작가의 대표 작품인 ‘리볼빙 도어’는 불시착한 비행선처럼 사방으로 광선이 침투하고, 계속해서 사람들이 드나드는 회전문이 빛의 파장을 증폭시키며 기이한 역동성을 만들어낸다.

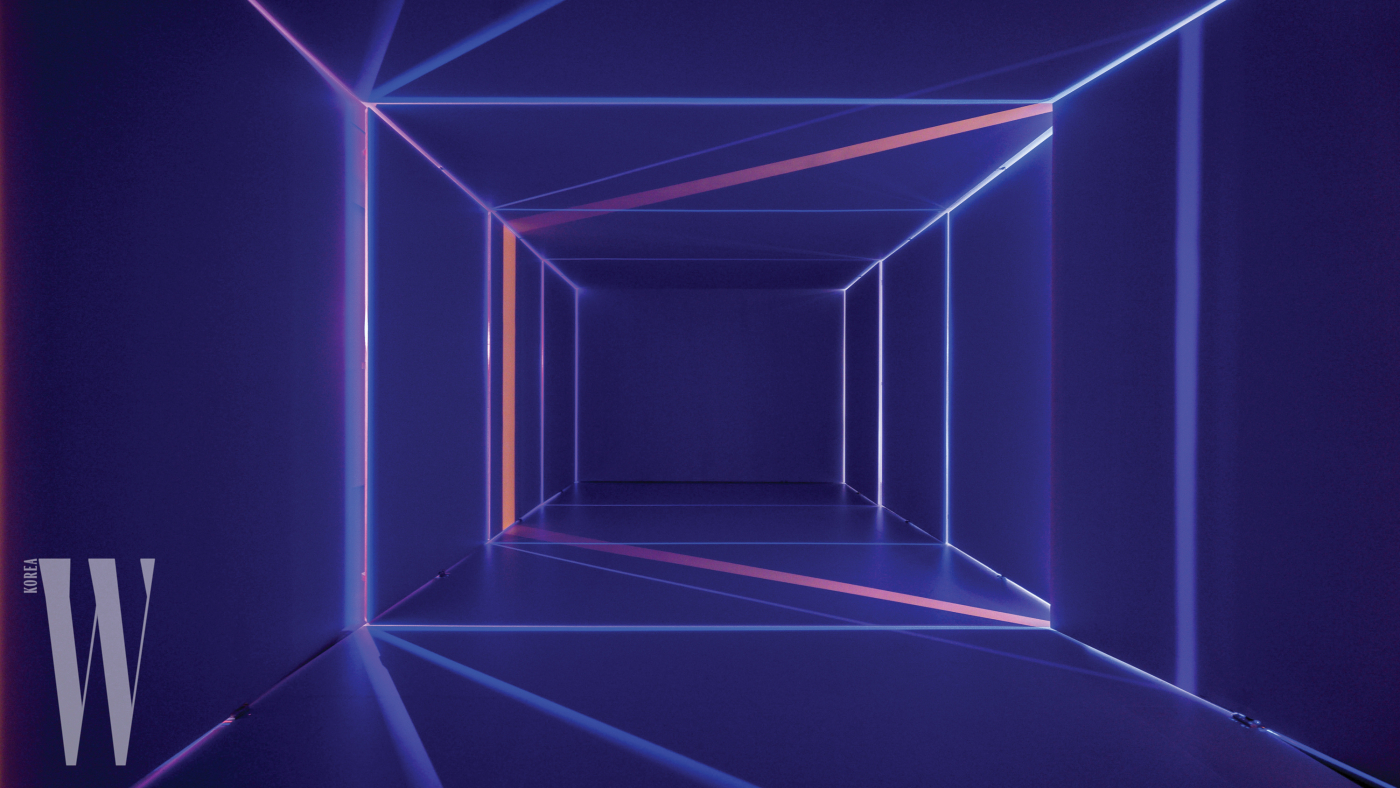

다채롭게 변화하는 빛의 색감은 작가가 바라본 서울의 날씨와도 같다.

<W Korea> 당신이 살고 있는 도시의 날씨는 어떤가?

크리스 프레이저 샌프란시스 코의 요즘 날씨는 아주 이상하다 (웃음). 한낮의 기온이 25도까지 올라갔다가 다음 날에는 비가 내려서 갑자기 추워지는 식이다. 아직도 겨울 같은 날씨다. 이곳에서 학생들에게 사진 가르치는 일을 하는데, 가장 바쁜 시기를 빠져나와 이번 전시에 참여하게 되어 긴장감이 사르르 풀리는 느낌이다.

지금 체감 온도는 그것보다 한결 따뜻할 것 같다. 서울에 처음 도착했을 때 기억에 남는 장면은 무엇이었나?

서울이라는 도시가 품은 색을 오래도록 바라봤다. 그 색을 이번 설치 작업에 담고 싶었다. 나는 도시 고유의 색을 늘 하늘에서 찾았다. 그래서 낮에도 밤에도 서울의 하늘을 자주 올려다봤다. 그러면서 어떤 영감을 받곤 했는데, 해가 지기 전과 그 직후에 하늘의 빛이 가장 아름답다고 생각했다. 서울의 하늘을 닮은 따뜻하거나 차가운 여러 가지 색감을 조명으로 사용했다. 관객이 한 공간에서 모든 시간대의 서울의 빛을 탐험하듯이 느껴볼 수 있기를 바란다.

이번에 선보인 설치 작품 ‘리볼빙 도어(RevolvingDoors)’는 어두운 암실 속으로 여러 방향에서 한 줄기 빛이 침투하면서 오묘한 분위기를 낸다. 사진이 만들어지는 원리인 카메라 옵스큐라 방식이 이번 작업의 출발점이 되었다고 들었다.

카메라 옵스큐라(Camera Obscura)는 쉽게 말해서 특정 공간에 작은 구멍을 뚫으면 반대 측면에 외부 정경의 상이 만들어지는 현상이다. 내가 10여 년 동안 관심을 가지고 작업해온 원리다. 리볼빙 도어를 매개로 카메라 옵스큐라 현상을 하나의 설치 작품으로 형상화한 셈이다. 오랫동안 전통적인 카메라를 연구하면서 어느 순간 인식의 변화가 찾아왔다. 세상 돌아가는 원리가 카메라 옵스큐라 같다는 생각을 했다. 이 원리를 온전히 이해하고 세상을 바라봤을 때 어떤 현상들이 내 시야로 포착되는 순간이 있었다.

당신의 예술관에 결정적 영향을 미친 어떤 사건이 일어난 것인가?

그렇다. 아주 무더웠던 어느 날로 기억한다. 갤러리 입구에 돌아가는 회전문이 있었고, 거기에 드릴이 아슬아슬하게 걸려 있었다. 바람이 불거나 누군가 살짝 건드리기만 해도 위험한 일이 일어날 것만 같았다. 재빠르게 다가가서 그 문을 잡는 순간 어떤 영감이 떠올랐다. 이야기를 잠시 다른 방향으로 돌리자면, 샌프란시스코는 집값이 아주 비싸기로 유명한 도시다. 최근 5년 사이 월세가 2~3배 가까이 뛰어 사회적으로 큰 문제가 되고 있다. 이런 현상을 그날 갤러리에서 본 회전문에 대입하게 되더라. 늘 그 자리에서 돌아가고 있는 문 자체가 잘못된 현상은 아니지만, 그것이 드릴을 쳐서 누군가 다치는 순간 심각한 문제가 발생할 수 있다. 샌프란시스코에서 요즘 벌어지는 현상도 마찬가지다. 계속해서 가파르게 상승하는 집값을 누군가의 탓으로 돌릴 수 없지만 이로 인해 사회적인 문제가 발생하고 있다. ‘리볼빙 도어’라는 매개를 통해 그 문제를 이야기하고 싶었다.

설치 작품에는 좌우 각각 5개의 회전문이 있는데, 이미 내부에 사람들이 모여 있을 것이라고 상상하면 그 두툼한 문을 조심스럽게 열게 되더라.

내 작품은 이번 전체 전시의 출발점에 위치해 있다. 전시를 관람하기 위해서는 이 작품을 무조건 통과해야만 하는 구조다. 총 10개 문 가운데 어떤 것을 선택해서 열고 들어갈 것인지, 몇 명의 사람들이 동시에 그 안으로 들어갈 것인지, 상황에 따라 공간 안의 관계가 끊임없이 변화한다. 갑자기 문을 세게 열 경우 누군가 부딪칠 수 있다는 점을 염두에 둔다면 당신은 그 문을 조심스럽게 열 수밖에 없을 것이다. 주변에 있는 사람들을 의식하고 서로 예의를 지키는 것, 각자가 자신의 행동에 책임을 지는 것. 이 두 가지는 이번 작품을 감상하는 데 있어 무척 중요한 태도다.

텅 빈 공간을 빛에 대한 탐구로 가득 채운다는 점, 그리고 작품 세계에서 빛 자체가 중요한 수단과 내용이 된다는 점에서 당신의 작업은 설치 미술가 제임스 터렐을 떠 르게 한다.

내 작품에 들어가는 순간 부디 그런 생각을 없애길 바란다(웃음). 2012년도 샌디에이고 현대미술관(MCASD)에서 <Phenomenal: California Light, Space, Surpace>라는 전시를 통해서 그의 작품을 만난 적 있다. 내 작품에 그때 봤던 제임스 터렐의 작품이 살짝 보이는 순간도 물론 있다. 그러나 분명히 다른 점은 그의 작품은 절대 움직이지 않는 고정된 형태라면, 내 작품은 끊임없이 움직이면서 인터랙션이 일어난다는 것이다.

동시대 예술가의 작품 가운데 개인적으로 큰 감명을 받은 작품이 있나?

조각가이자 설치 미술 작가로 활동한 에릭 오어(Eric Orr)의 설치 작품 ‘Zero Mass’. 처음 이 설치 작품에 들어가보면 아무것도 보이지 않는다. 하지만 어떤 믿음을 가지고 계속 머물다 보면 20분 정도 지난 후에야 뭔가 어렴풋이 보이기 시작한다. 사방이 온통 시커먼 칠흑 같은 공간이 어느 순간 환하게 밝아온다. 눈이 어느 정도 어둠에 적응되면 모든 벽이 하얗게 보이기 시작하고, 사람들의 형상이 깨진 것처럼 보이면서 비현실적인 장면을 체험하게 된다. 그 작품이 특별하게 다가온 이유는 절대 사진으로 그날의 기억을 담을 수 없다는 점이다. 그 공간을 온전하게 느끼는 방법은 오직 관객의 경험뿐이다. 어떤 작품을 감상했다는 경험은 휴대폰에 저장되는 것이 아니다. 자신의 머릿속에 남아 있는 것만이 진짜 경험이다.

21세기 예술가의 역할이란 무엇이라고 생각하나?

글쎄, 생각할 시간이 조금 필요한 질문이다(웃음). 사회적으로 일어나는 현상에 대해 문제를 제기하고, 모든 것을 전지적 시점에서 바라봐야 한다고 생각한다. 한마디로 제너럴리스트에 가깝다. 예술가란 사회적인 문제를 직접적으로 해결할 수는 없지만 간접적으로 이 사회를 변화시키는 사람들 아닐까.

- 피처 에디터

- 김아름