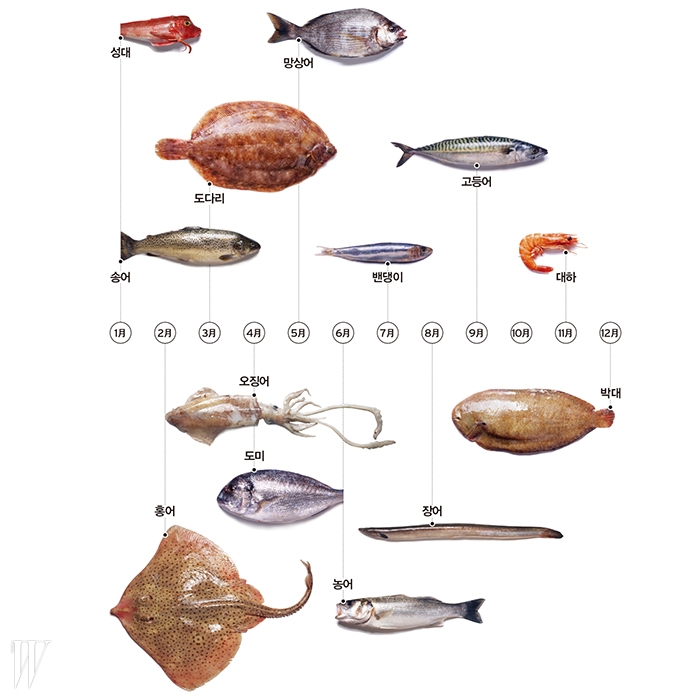

철마다 아름다운 풍경만큼 우리를 기쁘게 하는 건 제철을 맞은 음식을 만끽하는 미각의 즐거움이다. 물이 올랐다 내리는 생선과 해산물의 맛이 언제 절정으로 만개하는지, 계절 별로 정리했다.

매년 한여름 복날의 광기가 물러난 가을 초입 즈음에 민어를 먹으러 인천 화선횟집에 가곤 했다. 여름 내내 손님들로 발 디딜 틈 없던 식당도 이맘때쯤에는 절간처럼 고즈넉해진다. 식당에 들어가 민어회를 시켜놓고 낮술을 시작한다. 쫄깃한 식감의 부레와 데친 껍질은 참기름장에 찍어 먹는다. 잘 숙성시킨 민어회는 먹을 만큼 먹고, 조금 남겨 생선전을 부쳐 먹는다. 퍼석한 식감 때문인지 민어회는 사람마다 호불호가 갈리지만, 카스텔라처럼 폭신한 민어전을 싫다고 하는 사람은 아직 만나보지 못했다. 근처 정 육점에서 양지를 조금 사다가 서울식으로 민어탕을 끓여달라고 부탁한다. 식사를 마치고 해가 뉘엿뉘엿 지는 저녁 노을을 뒤로 하고 서울로 돌아오는 여정은, 지나가는 여름에게 적절한 인사를 건네고 다가오는 계절을 맞이하는 나만의 의식이었다. 화선횟집에서 11,000km 정도 떨어져 있는 지금, 뉴욕의 가을은 어떻게 맞이해야 하는 건지 도무지 모르겠다. 이곳은 제철 해산물이라는 것이 특별히 없다. 친구는 “뉴욕의 해산물에 만족하지 못한다면 넌 세계 어느 곳에 가더라도 만족하지 못할 거야”라고 위로하지만 그 말은 틀렸다. 세계 해산물의 무게중심은 한국, 일본, 중국을 잇는 삼각형 안에 있다. 그 무게중심의 반대편에서 살아가는 해산물 애호가는 마치 유배라도 당한 것처럼 고통스럽다. 500년 전, 익산 땅에 유배되어 거친 끼니로 연명하던 허균도 비슷한 심정이었던 것 같다. 그는 <도문대작>(屠門大嚼, 푸줏간의 고기를 보고 고기 씹는 시늉을 한다는 의미)이라는 책에 자신 이 예전에 먹었던 음식들을 자세히 묘사해놓고, 고기 씹는 시늉을 하듯 가끔씩 들여다보며 아픔을 달래곤 했다고 한다. 여기 허균이 했던 것처럼 절절한 마음을 담아 만든 나만의 제철 해산물 ‘도문대작’이 있다.

매년 봄소식은 남쪽에서 노지 쑥이 전해준다.

통영에서는 산란 직전 알을 가득 품은 도다리에 된장을 풀어 쑥국을 끓인다. 이때쯤 다동 충무집(02-776-4088)은 점심이건 저녁이건 자리를 잡기가 거의 불가능해진다. 서해 에서는 주꾸미 머리에 알이 들어차기 시작한다. 머리 안에 들어찬 주꾸미 알을 먹는 재미를 느끼려면 이 계절만큼은 매콤한 주꾸미 볶음보다는 사당동 맛기행 사계절(02- 2055-0663) 같은 곳에서 샤브샤브로 먹는 것이 좋다. 오 사리(음력 5월 사리)가 되기 전에 강화도에서는 부드럽게 입안에서 녹는 밴댕이 회무침을 먹어야 한다. 하지만 더 고소한 웅어가 나오기 시작하면 밴댕이는 찬밥 신세가 된다. 웅어는 이제 한강이나 금강 하류에서는 많이 잡히지 않아 부산 하단에나 가야 맛볼 수 있다. 5월이 지나가면서부터 연평도 부근에서는 알이 들어찬 암꽃게가 잡히기 시작한다. 찜이나 탕으로 먹어도 좋지만, 마포 진미식당(02-3211- 4468)에서 막 담근 간장게장 등딱지에 밥을 비벼 감태에 싸먹는 것 이상으로 맛있게 즐기기는 어렵다.

보리가 익기 시작하는 초여름에는 숭어 눈에 백태가 낄 정도로 기름이 오른다.

이때 숭어를 보리숭어라고 따로 부른다. 보통 숭어는 1kg에 1만원 안팎의 값싼 생선이지만, 이 계절 노량진에 가서 숭어를 찾으면 “손님, 생선 좀 아시네요”라는 칭찬을 듣기도 한다. ‘보리’라는 별명이 붙는 생선이 숭어만 있는 것 은 아니다. 보리농어도 있고, 수박 향이 은은하게 나는 보리은어도 있다. 이때쯤이면 동해 어느 어시장에 가더라도 난전의 아주머니들이 젓갈통 하나 가득 성게알을 손질해놓고 팔고 있다. 거창한 요리도 필요 없다. 그저 슈퍼에서 아이스크림 스푼 하나 얻어다 길가에서 시원한 맥주에 곁들이는 것만으로도 충분하다. 남해의 여름은 역시 하모(갯장어)다. 여수에서는 주로 살짝 데쳐 유비키(샤브샤브)로 먹 는데, 서울에서는 대치동 여수동촌(02- 556-0530)이 하모 유비키를 메뉴에 올린다. 하모는 가시가 많아 칼집을 많이 내서 손질해야 하기 때문에 끓는 물에 넣으면 금세 꽃처럼 피어오른다. 하모꽃이 피면 비로소 여름이 온 것이다.

가을에는 등 푸른 생선들의 맛이 절정에 이른다.

마산에 내려가 살이 오른 ‘떡전어’를 먹으면 좋겠다. 신문과 방송에서 아무리 9월부터 제철이라고 떠들어도 느긋하게 늦가을까지 기다렸다가 충분히 크게 자란 전어를 먹어야 한다. 크기가 작은 타 지역 전어는 20cm가 넘어가는 마산 떡전어의 맛을 따라갈 수가 없다. 서울에서는 잠원동 진동횟집 둔(02-544-2179)의 전어가 비교적 씨알이 굵다. 일본 사람들은 가을의 생선으로 꽁치를 꼽는다. 회로 떠 놓은 꽁치는 기름이 올라 반짝거린다. 일본의 미식가 로산진의 말대로 제아무리 비싼 도미라도 제철을 맞은 꽁치보다 맛이 좋을 수는 없다.

겨울에 맛이 없는 생선이 있을까?

평소에는 맛이 없어 줘도 안 먹는다는 동해의 기름가자미도 겨울 해풍에 꾸덕하게 말려 연탄불에 구워 먹으면 좋은 술안주가 된다. 마포 남해바다(02-707-3101)에서 여수식으로 살짝 얼린 삼치회를 김에 싸 먹어도 좋고, 서울에서 초장이 제일 맛있는 충무로 영덕회식당(02-2267-0942)에서 구룡포 과메 기를 물미역에 싸 먹어도 좋겠다. 노량진이나 가락시장에 가서 깊은 바다의 맛이 나는 새조개를 사다가 근처 식당에 부탁하면 샤브샤브로 먹을 수 있다. 특히 겨울에 노량진 충남식당(02-813-9780)에 가면 청량감이 느껴질 정도로 잘 익은 김장김치를 덤으로 맛볼 수 있다. 이 계절은 또 생선의 간과 이리에 맛이 드는 때다. 찬 바람이 들기 시작하면 자연스럽게 아귀간을 먹으러 신사동 마산옥(02-544-7207)이나 제기동 소정(02-962-8060)으로 발걸음을 옮긴다. 겨울의 아귀간만큼은 최고급 푸아그라를 준다 해도 바꾸고 싶지 않다. 다동 철철복집(02-776-2418)에서는 중국인들이 절세 미녀 서시(西施)의 젖에 비유했던 복어 고니를 맛볼 수 있고, 종로 순라길(02-3672-5513)에서는 인심 좋은 주인 아주머니가 살짝 서비스로 내주시는 흑산도산 홍어애를 먹어볼 수 있다. 아마 최고급 프렌치 레스토랑의 후식도 이렇게 부드럽고 크리미하게 입안에서 녹아내리지는 못할 것이다. 그야말로 겨울의 감각이다.

익숙한 공간과 시간으로부터 단절되어 느끼는 ‘노스탤지어(향수, Nostalgia)’란 단어에 고통(Algo)이라는 의미가 포함되어 있는 것은 당연하다. 그리운 음식을 먹지 못하는 것은 그저 고통이지만 계절을 하나하나 밟아가며 제철 해산물을 회상해보는 일은 그래도 ‘즐거운 고통’이다. 끊임없이 과거로 흘러가는 현재를 잡아둘 방법은 없지만, 제철 음식만큼은 우리가 잡아둘 수 있는 계절의 한 단면이기 때문이다. 이 단면은 너무나 선명해서 때로는 계절 자체가 완전히 새롭게 보이기도 한다. 제철 음식이 차려진 식탁은 마치 풍경화와도 같다. 우리는 이 풍경화를 감상하며 지나간 계절을 아쉬워하고, 이미 찾아온 계절을 만끽하며, 또 동시에 다가올 계절을 기약한다. 나는 이보다 더 우아하게 시간을 즐기는 법을 알지 못한다.

- 에디터

- 황선우

- 글

- 신현호 (뉴욕 거주 미식가)