영 컬렉터란 누구인가? 그들은 초보와 같은 마음의 예술품 수집가이지만 누구보다 예민하게 페어장 안과 밖을 주시한다. 영 컬렉터의 시선으로 포착한 ‘2019 스위스 아트 바젤’ 비하인드 스토리.

80개 국가, 9만3천 명이 다녀간 메세 바젤(Masse Base)l 홀의 전경.

매년 6월 초가 되면 바젤 공항은 아트 바젤을 관람하기 위해 온 사람들로 활력이 넘친다. 1970년 스위스 바젤을 시작으로 2002년부터는 마이애미비치에서, 2013년부터는 홍콩까지 가세한 전 세계 아트 페어의 모태격인 스위스 바젤은 여전히 유럽에서 가장 중요한 아트 페어다. 아트 바젤은 바다 같다. 망망대해처럼 넓은 페어장에 ‘갤러리’라는 수많은 배가 떠 있다. 전 세계에 20개 가까운 지점을 운영하고 있는 ‘가고시안’같이 큰 갤러리는 초호화 크루즈다. 지점이 많지 않지만 힘이 쎈 ‘화이트큐브’ 같은 갤러리는 튼튼한 화물선이다. 이제 막 돛을 달고 출항한 신생 갤러리들도 있다. 이 모든 배들이 아트 바젤이라는 바다에 동시에 떠 있다. 컬렉터들은 자신이 준비한 작은 돛단배 하나를 챙겨 타고 이 바다를 며칠간 항해한다. 다행인 건 길을 잃어도 모든 배에 보고 즐길 수 있는 미술 작품이 준비되어 있다는 것이다. 길을 잃으면 잃은 길에서 만난 배에서 다시 항해를 시작하면 된다. 컬렉팅 10년 차, 처음에는 아무것도 몰랐고, 시간이 흐르니 희미하게 조금씩 보였고, 이제는 나만의 방식으로 뱃놀이를 즐길 줄 안다. 영 컬렉터만의 아트 바젤 항해술을 소개한다.

어벤저스급으로 화려한 가고시안 부스 전경, 제프 쿤스의 ‘Sacred Heart’가 눈길을 사로잡는다.

초호화 크루즈 몇 곳은 반드시 들르자

가고시안, 페이스, 데이비드 즈위너, 하우저 앤 워스, 화이트큐브… . 이름만 들어도 알 만한 갤러리다. 미술과 담쌓은 사람도 신기하게 ‘가고시안’과 ‘화이트큐브’ 정도는 안다. 뭐니 뭐니 해도 우선 아트 바젤 페어장에 입장하면, 나는 노를 저어 초호화 크루즈 근처로 간다. 이런 갤러리들은 대부분 중심부에 위치하고, 일행을 잃어도 쉽게 알려줄 수 있어 편하다. 물론 가격도 초호화인 경우가 많지만 우선 이런 큰 갤러리들에서 도시별 아트 바젤에 어떤 작가를 데리고 왔는지 보는 것은 지금 현대미술계의 흐름을 파악하는 아트 바젤 1차 항해술이다. 어떤 때는 한 작가의 솔로 쇼로 꾸미고, 어떤 때는 백화점처럼 많은 작품들을 부려놓는다. 이번 가고시안은 거의 어벤저스급이었다. 존 커린, 메리 웨더퍼드, 에드 류샤, 제프 쿤스 등 많은 사람들이 알고 반가워하는 작품을 잔뜩 부스에 넣어놓았다. 작품 옆에 작가 이름을 쓰지 않는 이유는 래리 가고시안의 자신감 아닐까? “우리 갤러리 소속 작가들? 이미 너네 다 알잖아?” 라고 말하는 듯하다.

화이트 큐브 부스에서 만난 데이비드 알트메이드 (David Altmejd)의 기괴한 조각 작품.

화이트큐브 소속 작가 가운데 요즘 한국 컬렉터들 사이에서 가장 핫한 작가는 데이비드 알트메이드(David Altmejd) 아닐까? 올해 봄 홍콩 화이트큐브 갤러리에서 첫 아시아 데뷔를 치른 이 작가의 작품은 한번 보면 쉽사리 잊히지 않는다. 진화 생물학자가 되고 싶었던 청년은 아티스트가 되어 새로운 반인반수와 같은 자신만의 작품을 끝없이 진화시킨다. 인간의 몸을 하나의 우주로 생각하고 대하는 그의 손은 생명을 해체했다가 다시 재조합한다. 이 작가의 작품은 흉할수록 더 인기가 있다고 하니 이젠 컬렉터들도 ‘미’보다 ‘추’에 끌리는 시대인가 보다. 얼굴이 움푹 파이거나 얼굴 두 개가 붙어 있거나 사람 같은 토끼이거나 다양한 시리즈가 있다. 내 주변 컬렉터들은 이 작가의 새로운 작품 중 마음에 드는 것을 사기 위해 소리 없는 대결을 하며 대기를 걸어놓고 있다. 화이트큐브에서 야심 차게 준비한 작가이니만큼 앞으로의 행보가 기대된다.

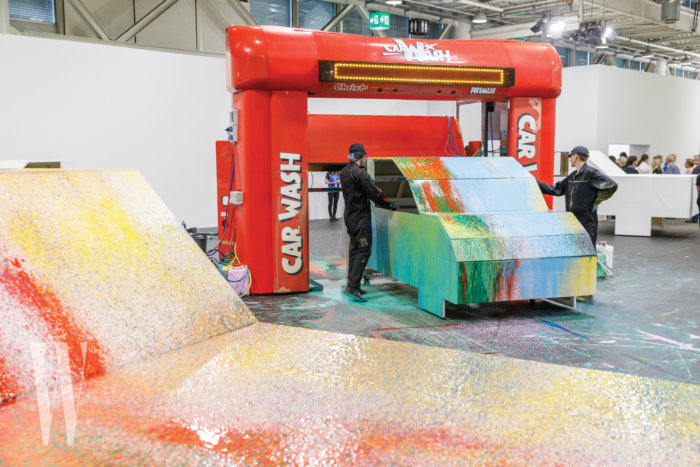

언리미티드 부스 다니엘 크노르의 런드리 프로젝트. 세차장에서 캔버스로 조립한 자동차를 씻는 페티시즘적인 순간을 예술적인 현장으로 바꿔놓았다.

한계가 없는 공간, 언리미티드(Unlimited)관

누가 스위스 바젤은 진지하다고 했나? 고정관념일 뿐이다. 마이애미와 홍콩도 다 가본바, 솔직히 스위스 바젤이 가장 비엔날레 같다. 바로 이 ‘언리미티드관’ 때문이다. 이름이 왜 언리미티드겠는가? 작품의 크기와 형식에 제한이 없다. 즉 좁고 좁은 사각 부스에서 탈출해 넓은 공간에서 크게 설치할 수 있는 기회를 준다. 2000년부터 시작한 이 도전적인 전시는 공간 제약을 벗어나 미술관급의 대형 설치, 조각, 미디어, 퍼포먼스 작품까지 선보인다. 각 갤러리가 추천한 작가 중 선별해 작품을 전시하는데 하루 종일 이 공간에서 놀아도 끝이 없다. 마치 거인의 나라에 온 것 같달까. 올해 언리미티드관에서 가장 인기가 많았던 작가는 ‘Galerie nächst St. Stephan’ 갤러리의 다니엘 크노르(Daniel Knorr)다. 보이는 그대로 이곳은 세차장이다. 그런데 무엇을 세차할까? 바로 더럽혀진 자동차다. 이 자동차는 이미 많은 물감으로 얼룩진 캔버스 소재로 만들어졌다. 흥미로운 것은 캔버스 자동차에 물감을 뿌리는 일부터 퍼포먼스로 진행된다. 24시간 내내 페어장에서 물감 스프레이를 맞은 자동차는 결국 바젤이 끝나는 시점에서 다시 하얗게 칠해지며 ‘세차’된다. 마치 잭슨 폴락의 액션 페인팅을 미니멀리즘으로 바꾸는 과정 같다. 신기하게도 이 갤러리에 마음에 드는 작가가 있어 가격을 물어보던 참에 이 작가를 만났다. 아트 바젤의 묘 는 언제 어디서나 좋아하는 작가를 만나서 대화할 수 있다는 점이다!

회화, 조각, 영상 등 다양한 작품 세계를 선보여온 로랑 그라소(Laurent Grasso)를 소개한 페로탕 부스.

발루아즈 예술상 (Baloise Art Prize)을 주목하라

매년 아트 바젤은 발루아즈 예술상을 뽑는다. 작년 한국의 강서경 작가가 수상자로 선정되어 이슈가 됐다. 그렇다면 올해의 수상자는 누굴까? 바로 이탈리아의 줄리아 첸치(Giulia Cenci)와 중국의 신이 청 (Xinyi Cheng)이다. 특히 줄리아 첸치의 작품이 인상 깊었다. 작은 공간 안에 가늘고 긴 뼈대의 기계와 살점이 살짝만 붙은 동물들이 배치된 듯했다. 긴장감 넘치는 이 존재들은 공격적이면서도 방어적으로 보였다. 어떻게 컬렉팅하느냐고? 글쎄다. 집 안 어딘가에 빨래처럼 널어 놓아야 하나? 진지하게 고민했으나 나도 아직 살 생각은 없다. 사실 가격조차 물어볼 겨를이 없이 이 부스 앞에는 새로 뽑힌 발루아즈 아티스트를 구경하는 사람이 많았다. 시간이 좀 더 있다면 발루아즈 역대 수상자의 작품을 볼 수 있는 공간에 가보자. 상당히 흥미로울 것이다.

펠릭스 곤잘레스 토레스(Felix Gonzalez Torres)의 작품이 놓인 데이비드 즈워너 갤러리.

아트바젤과 비엔날레의 상관 관계에 대하여

나는 ‘영 컬렉터’다. 즉 나이가 영한 것보다 경력이 아직 ‘영’하다. 컬렉팅 10년 차라 60점 정도를 소장하고 있는 처지지만 그래도 여전히 초보와 같은 마음이다. 나는 한국에 소개가 잘 안 된 작가를 컬렉팅하거나, 추상이나 yBa(young British artists) 작가의 작품 위주로 컬렉팅 해왔다. 이번 바젤에서는 앤 베로니카 얀센스(Ann Veronica Janssens)와 로라 오언스(Laura Owens)의 작은 작품을 놓치지 않았다. 영 컬렉터들은 자금이 많지 않다. 그래서 우리는 늘 ‘처절하게 공부한다’는 표현을 쓴다. 이번 스위스 아트 바젤에는 베니스 비엔날레 본전시관에 뽑힌 79팀 중 71명(팀)이 참여했다. 이 말의 의미는 베니스 비엔날레에 선정된 작가들이 현대미술 시장인 아트 바젤에도 대거 참여한다는 뜻이다. 긍정적으로 보면 상업적인 미술 시장과 예술적인 비엔날레가 같은 방향으로 흘러간다는 의미일 것이다. 걱정 어린 시선으로 보면 비엔날레에 실험 정신으로 무장한 작품이 오기보다 소위 잘 팔리는 작가들이 결국 비엔날레도 점령하는 것 아니냐는 의견도 있다. 이건 컬렉터를 비롯한 많은 아트 러버들이 예민하게 지켜봐야 할 사안이다.

올해 아트 바젤에서 선정하는 발루아즈 예술상 수상자인 줄리아 첸치의 작품. 조각이 슬슬 움직일 것만 같은 긴장감이 느껴졌다.

떠오르는 신진 작가의 흐름을 볼 수 있는 스테이트먼트 (Statements)

바젤은 여러 공간으로 나뉘는데 그중 신진 작가를 소개하는 부스가 바로 스테이트먼트다. 나는 가장 많은 시간을 이 공간에서 보낸다. 기억에 남는 건 갤러리 ‘ChertLüdde’ 부스였다. 나는 이 갤러리가 올해 바젤 부스 중 가장 예술적인 퍼포먼스를 선보였다고 생각한다. 바젤 오픈 첫날 이 갤러리에는 모든 작품이 훤히 보였다. 그리고 하루하루가 지날수록 작품들이 작가가 그린 커튼 장막 뒤로 숨기 시작했다. 마지막 날은 모든 작품이 커튼 뒤로 숨었다. 무슨 일일까? 마드리드에서 태어나고 베를린에서 활동하는 ‘ 알바로 우르바로 (Alvaro Urbano)’의 솔로 쇼였던 이번 부스의 콘셉트는 ‘역사 속에서 사라진 미술품들’이다. 작가는 도난당했거나, 저절로 사라졌거나, 철거된 미술 작품을 찾아 나섰다. 언뜻 보면 피카소, 호안 미로지만 사실은 모두 작가가 재해석해서 다시 만든 조각이었다. 그 밖에 에바 헤세, 오토 딕스, 리처드 세라 등의 작업을 재해석한 조각도 있었다. 29점의 이 조각들은 모두 각기 다른 이유로 사라졌고, 작가는 사라진 예술품을 다시 재현하는 퍼포먼스를 바젤 기간 내에 부스에서 진행한 것이다. 커튼에 두 개의 구멍이 뚫려 있었고, 사람들은 몰래 훔쳐보듯이 이 이야기를 볼 수 있었다. 도록 역시 한 장씩 뜯을 때마다 사라지게 만들었다. 오랜만에 위트 있는 작가와 친절한 갤러리스트 덕분에 행복한 시간을 보냈다. 7월 11부터 10월 5일까지 이 갤러리의 소속 작가들이 한국의 아라리오 뮤지엄에서 전시 중이라고 하니 가보면 좋을 듯하다.

스테이트먼트 섹션에서 만난 ‘ChertLüdd’e 부스의 알바로 우르바로의 솔로쇼.

미술사에 영향을 끼친 마스터들을 소개하는 피처 (Feature)

‘미술사의 재발굴’ 이라는 주제에 큰 관심이 있다. 미술사 덕후 컬렉터를 위해서 친절하게도 바젤은 피처(Feature) 섹션에 미술사에서 중요했지만 우리가 간과한 아티스트들을 재조명할 기회를 준다. 이번 피처 부스에서 내게 가장 강력한 인상을 준 것은 바젤의 갤러리 코넬 (Galerie Knoell)이었다. 이 부스는 스위스의 건축가이자 화가이자 조각가였던 ‘막스 빌(Max Bill, 1908–1994)’을 소개했다. 그는 디자인과 회화, 조각이라는 분야를 유연하게 넘나들면서 자신만의 미학을 작품으로 표현했다. 특히 바우하우스에서 수학한 막스 빌은 폐쇄된 바우하우스의 전통을 이어 설립된 울름(Ulm)조형대학에서 1953 년부터 교장으로 활동하며 교육자로서도 영향을 끼쳤다. 막스 빌은 당시 주방용 벽시계와 손목시계 디자인으로 명성을 떨친 디자이너였다. 단, 하나 조심할 점이 있다. 이 부스는 미술사에서 중요한 마스터를 소개하는 부스기에 가격을 듣고 나면 놀랄 수 있다. 역사를 등에 업고 지나온 작가들이니 가격에 대해 존중하되, 위축되지 말고 당당하게 봐야 한다.

컬렉터들에게 오랜 시간 사랑받는 메리 웨더퍼드(Mary Weatherford)를 중심으로 좌측에 마르셀 뒤샹이 점찍었던 신인 작가 에드 루샤(Ed Ruscha)의 작품을 놓은 가고시안 부스.

바젤 안과 밖에서 만나는 사람들

바젤이 열리는 근처에는 좋은 뮤지엄도 많다. 바젤은 특히나 키네틱 아트의 대가 ‘장 팅겔리(Jean Tinguely)’의 도시다. 그가 바젤에서 미술 학교에 다녔기 때문이기도 하다. 무심코 지나가다 보면 그가 만든 분수를 만날 수도 있고, 장 팅겔리의 작품을 가장 많이 소장하고 있는 ‘팅겔리 뮤지엄’도 있으니 잊지 말고 방문하자. 또한 아트 바젤을 만든 세계적인 컬렉터 바이엘러의 미술관인 ‘바이엘러 뮤지엄(Beyeler Foundation Museum)’도 들러야 한다. 렌초 피아노가 만든 건축도 멋질뿐더러 바이엘러 뮤지엄 앞의 양귀비 꽃밭은 너무나 황홀해 멋진 추억이 되어준다. 내년에는 아트 바젤이 열리는 도시 세 곳 중 하나는 꼭 방문해볼 계획을 세우자. 구매를 목적으로 가지 않아도 좋다. 우리와 함께 살아 숨 쉬는 현대미술의 동향을 살피러 항해를 나서기만 해도 된다. 모든 항해는 값진 경험을 낳는다.

바이엘러 뮤지엄 앞 잔디밭은 누워서 편히 쉬는 사람들로 가득하다.

최신기사

- 피처 에디터

- 김아름

- 글

- 이소영