가로세로 1미터 남짓한 천 한 장은 어떻게 전 세계 여성의 마음을 사로잡았나. 에르메스가 부산에서 그 비법을 공개했다.

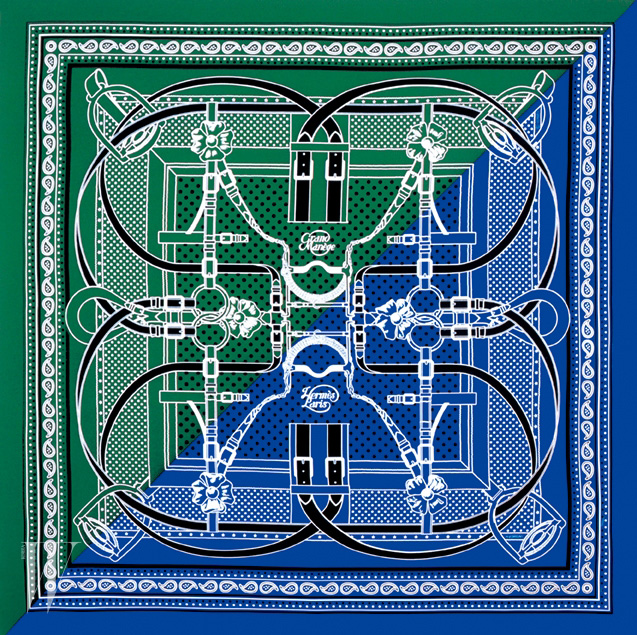

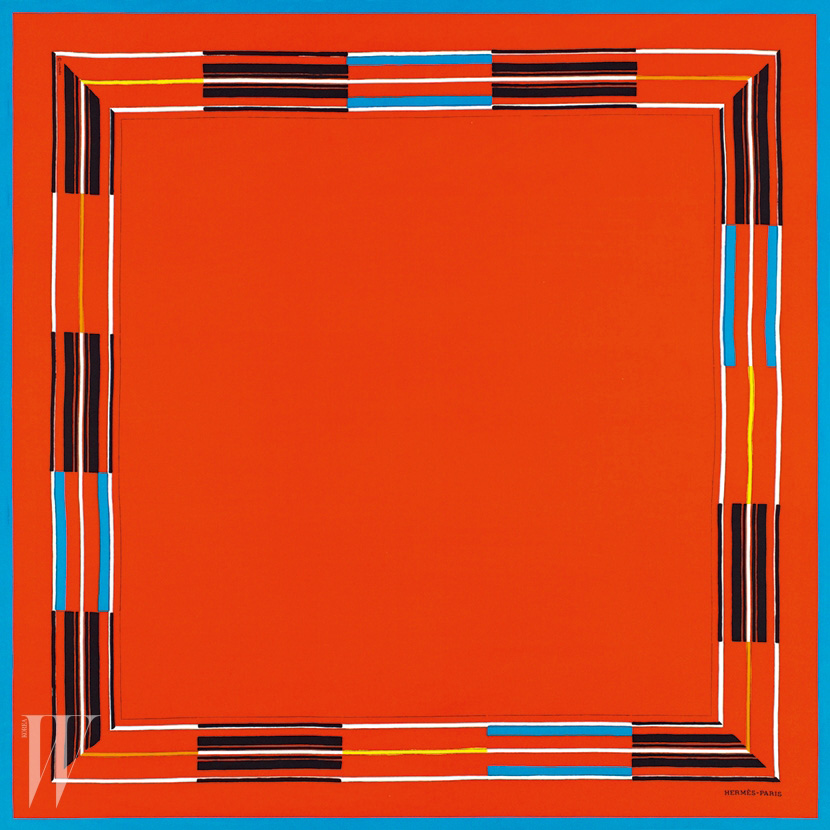

대단히 타고나지 않고서야, 옷 잘 입는다는 말을 들으려면 노력이란 것이 필요하다. 나 역시 이런저런 무모한 시행착오를 반복하며 20대를 보냈고, 서른 줄이 넘어서야 어느 정도 취향이 정리되기 시작했다. 이목을 사로잡는 외국 연예인의 옷차림, 혹은 파리나 런던, 뉴욕 같은 패션 수도들을 장악한 길거리 스타일을 닥치는 대로 취사 선택하면서 스타일이라는 걸 만들어가다 보니, 직관적으로 체득하게 된 중요 체크 사항이 두 가지 있다. 하나는 옷이 많다고 옷을 잘 입는 사람이 될 수 없다는 것이고, 또 하나는 스카프를 잘 활용하는 사람치고 옷 못 입는 사람 없더라는 것이다. 그야말로 요술봉 같은 신통방통한 패션 아이템인 셈이다. 에르메스의 3대 경영자인 에밀 모리스 에르메스가 패션 역사상 가장 오래된 액세서리인 스카프를 하우스의 정체성이 담긴 얼굴로 만들고자 한 것은 결과적으로 대단히 현명한 결정이었다. 스카프가 처음 만들어진 1930년대에는 유명한 삽화가들에게 실크 위에 그림을 그리게 의뢰하면서 고급스러운 핸드메이드 스카프라는 인식을 확실하게 심었으며, 이후 지금까지 2천여 가지가 넘는 디자인을 만들어왔는데, 한 장 한 장 제목을 붙일 만큼 다양한 세계관을 표현해 ‘작품’이라고 명하기에 부족함이 없다. 실제로 에르메스 스카프를 마치 회화처럼 벽에 장식하는 인테리어 스타일링이 세계적으로 사랑받고 있으니 말이다.

에르메스는 70년간 이어진 스카프에 녹아 있는 전통과 그 안에 담긴 열정, 스카프를 착용한 여성의 삶과 인생을 기록하기 위해 지난 2009년부터 스카프 프로젝트를 진행했는데, 올해는 ‘크레이지 까레(Crazy Carre)’라는 타이틀로 부산 해운대 달맞이 언덕에 위치한 오션어스 아트홀에서 체험형 전시회를 열었다. 조명이 화려한 매직 터널을 통과하면 실크 스카프로 온몸을 스타일링한 모델들이 앉아 있는 공간이 드러나고, 스카프 패턴의 다트 게임을 즐기거나 실크스크린용 페인트가 들어 있는 계란을 던져 터트려 자신만의 스카프 패턴을 만들 수도 있었다. 단순히 제품을 전시하는 데 그치지 않고, 테마를 확실히 정해 체험 기회를 제공하는 ‘익스피리언스 디자인’형 행사가 최근 패션 하우스의 트렌드로 각광받고 있다는 점에서도 눈여겨볼 만한 혁신적인 행사였다.

다양한 스타일링 비법을 다룬 디지털 앱이 나올 정도로 스카프의 활용법은 무궁무진한데, 특히 이번 시즌엔 메종 마르지엘라의 경우처럼 얇고 긴 스카프를 슈즈 끈 대신 사용하기도 하고, 루이 비통처럼 가방의 메탈 스트랩을 감싸 아날로그적 분위기를 더한다든지, 드리스 반 노튼 쇼처럼 샌들 스트랩에 끼워 발목을 장식하는 등 기존의 방식을 넘어선 액세서리적인 사용법이 트렌드로 주목받고 있다. 다채로운 색상과 디자인의 스카프 중에서도 ‘내 스타일’을 정확히 골라내는 연습을 하기에는 최적의 시즌임을 잊지 말 것.

최신기사

- 에디터

- 최유경

- PHOTOS

- COURTESY OF HERMES