시간의 개념을 탐구해온 최재은 작가가 가장 슬픈 시간의 장소인 DMZ를 주제로 오는 5월 28일부터 열리는 베니스 비엔날레의 건축전에서 ‘DMZ 공중정원’을 선보인다. 하루 같은 영원, 영원 같은

하루의 중요성을 얘기하는 최재은 작가에게 다시 오지 않을 시간, 앞으로 다가올 시간에 대해 물었다.

1999년 다큐멘터리 <길 위에서>, 2014년 ‘리얼 디엠지 프로젝트’ 참여에 이어 분단과 대립이 만들어낸 공간에 대한 관심을 또 새로운 작업으로 풀어냈다. 이번 ‘DMZ 공중정원’ 프로젝트는 실현 가능할 수도 있는 건축 작업이라는 점에서 이전 작업과 차이가 있는 듯하다. 처음이 프로젝트를 떠올린 계기는 무엇이었나?

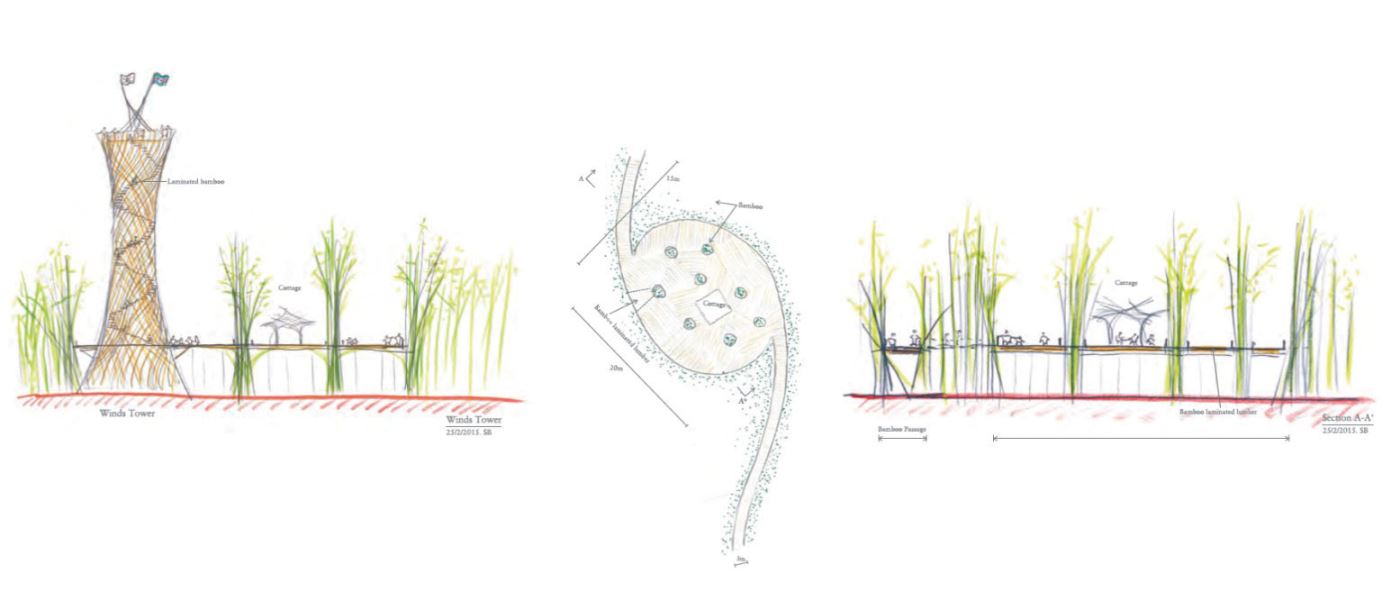

형편없는 작품이긴 하지만 아우슈비츠부터 판문점까지 인간 사회가 만들어낸 경계에 대한 기록 <길 위에서>를 작업하며 관심을 갖게 됐다. 그러다 2014년에는 매년 철원에서 개최되는 ‘리얼 디엠지 프로젝트’에 참여했다. 그 프로젝트의 일환으로 월정리 역에 ‘No Borders Exists in Nature’라는 텍스트 설치 작업을 했다. 그 작업을 하면서 작가가 DMZ 공간을 위해 뭔가 해야 하는 게 아닌가 싶었다. 그러다 공중에서 뭔가를 해보자는 맹랑한 꿈을 꾸게 됐다. 공중이어야 하는 이유는 DMZ에 지뢰가 묻혀 있기도 하고 DMZ의 생태계를 보존하기 위해서기도 하다. DMZ는 수없이 많은 사람이 죽어

간 장소지만 아이러니하게도 엄청난 생태계가 보존돼 있는 곳이다. 65년간의 슬픔 속에서 6천 종의 식물이 번식했다. 인간의 손이 닿지 않은 상황이 생태계를 보존한 것이다. 공중 정원이라면 생태계를 훼손하지 않은 채로 인간을 위한 공간이 될 수 있을 거라고 생각했다. 그 공간이 성스러웠으면 해서 살아 있는 소재, 즉 대나무를 사용해야겠다는 결론에 도달했다. DMZ 생태계를 통해서 우리가 통일에 성숙하게 접근해갈 수 있지 않을까 고민했다.

‘DMZ 공중정원’은 여러 차례 공공의 건축 작업을 선보인 건축가 시게루 반과 함께한다. 시게루 반이어야 했던 이유는 무엇인가?

구조를 작업의 일부분으로 적극 끌고 들어와 표현하고, 종이 건축 등 소재에 대한 연구도 지속적으로 하는 친구 시게루 반이 이 작업에 가장 이상적이라고 생각했다. 게다가 그는 인도주의적 작업도 많이 한다. 마침 이번 베니스 건축 비엔날레의 총감독이 사회적 건축물을 주로 설계한 알레한드로 아라베나다. 그 사람이 제안한 ‘반쪽짜리 아파트’는 굉장한 철학이다. 여러 사회적 관계를 융합해 빈민

촌이 스스로 성장할 수 있게 한 거대한 제안이기도 하다. 이제 인류가 진정으로 필요로 하는 것이 무엇인지 고민하는게 중요해졌다. 그렇게 멋있는 사람이 있으니까 나 같은 사람도 용기 내서 이런 작업을 하는 거다(웃음).

‘夢의 庭園 / Dreaming of Earth’ 조감도

DMZ 프로젝트인 ‘夢의 庭園 / Dreaming of Earth’를 위한 스케치

통일부와 UN에 ‘DMZ 공중정원’ 제안서를 제출했다고 들었다. ‘DMZ 공중정원’이 현실화되는 미래를 상상해본 적 있나? 만약 그 작품이 현실화된다면 어떤 것이 바뀔 거라고 기대하나?

우린 DMZ 공중정원이 실현 가능하다는 전제하에서 움직이고 있다. 1km 높이의 실제 건축물을 대나무로 만드는 게 내 꿈이다. 만약 실제로 ‘DMZ 공중정원’이 설치된다면 그 공간은 남북이 만날 수 있는 공동의 장소가 됐으면 한다. 모두의 생태계니까 어느 누구나 그 장소에 올 수 있어야 한다. 통일되기 전 베를린에는 ‘체크포인트 찰리’에여권을 보여주고 얼마간의 비용을 내면 동독에 가서 건축물

을 둘러보고 12시 전에 돌아오는 프로그램이 있었다. 그들은 TV 프로그램도 서로 공유했다. 그런 과정이 있었기 때문에 통일이 되지 않았나 싶다. 그런 목적으로 사용되면 좋을 것 같다. 관심을 보이는 경기도 지자체가 있어서 어쩌면 내년에 ‘DMZ 공중정원’을 재현해볼 수 있을지도 모르겠다.

스스로 자유로운 사람이라고 느끼나?

나는 고뇌와 번뇌 속에서 사는 바보다(웃음). 한편으로는 그런 고뇌와 번뇌가 없으면 작업을 할 수 없을 것 같기도 하다. 고뇌와 번뇌가 없다면 죽을지도 모른다.

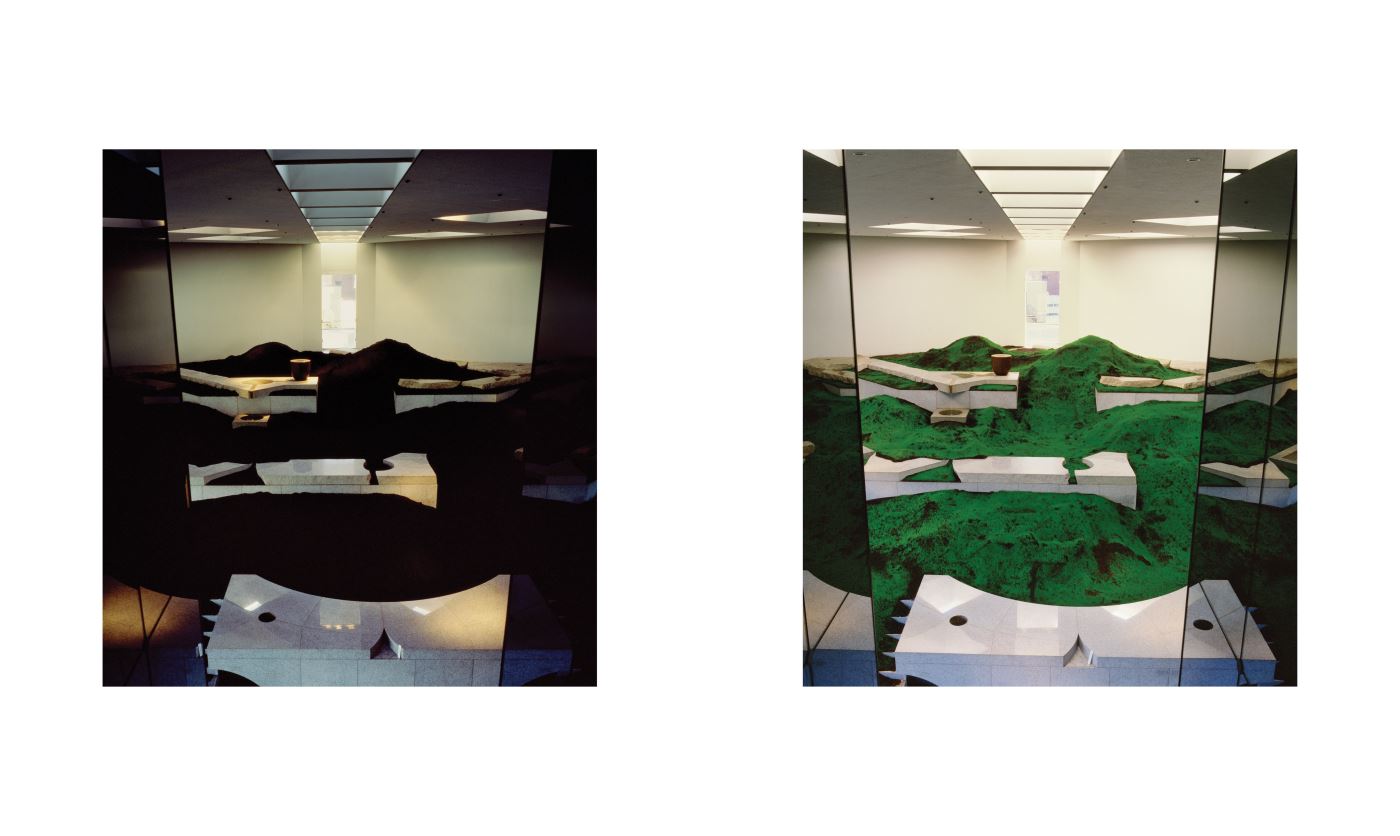

‘Earth’ 이사무 노구치의 설치 조각 위에 흙을 뿌린 뒤 잔디가 자라는 과정을 보여준 작품이다. (1986, Soil, grass seed, The Sogetsu Plaza, Tokyo, Japan Isamu Noguchi sculpture garden)

DMZ를 방문한 최재은과 시게루 반 (Photo by Taedong Kim)

월드 언더그라운드 프로젝트처럼 지금껏 만든 작품 중 단 하나를 미래의 지구를 위해 땅에 묻어둔다고 상상해보면,어떤 작품이 좋을 것 같나?

모든 작품이 무(無)가 되는 게 좋지 않을까? 소멸해가는 건 아름다운 것이다. 그게 바로 순환이니까.

영원 혹은 하루를 살라고 하면 어떤 걸 선택하겠나?

하루다. 영원이 하루고 하루가 영원 같을 수도 있으니까. 보르헤스가 자주 쓰던 ‘1001’이라는 개념이 있다. 엄청나게 거대한 양을 가리키는 1000에 또 하나를 더한다는 건 무한을 말하

는 거다. 그래서 그 말을 좋아한다.

최신기사

- 프리랜스 에디터

- 나지언

- 포토그래퍼

- 조영수