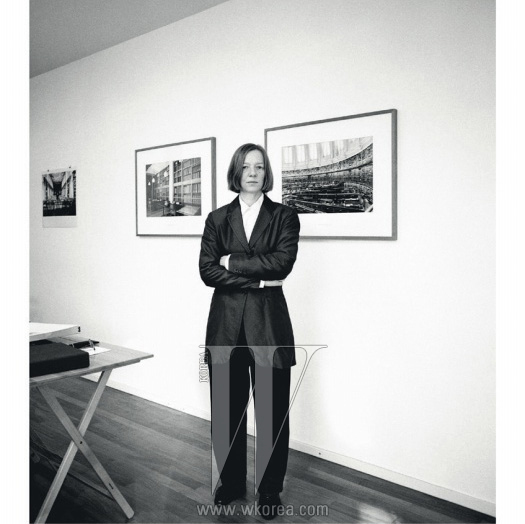

현존하는 가장 중요한 사진작가 중 한 명으로 꼽히는 칸디다 회퍼 (Candida Höfer)는 사람들이 떠나간 빈 건물을 카메라에 담는다. 적막한 프레임 안에서 궁과 성당, 극장과 도서관은 각자의 존재감을 선명하게 드러낸다. 독일 베를린의 노이에 미술관 복원 작업을 좇은 근작은 역사가 남긴 상처를 솔직하게 새긴 건축의 표정이 압도적으로 묘사된 초상에 가깝다.

Neues Museum Berlin Ⅸ 2009, C-print 182.8 x 140.9cm Courtesy of the artist and Kukje Gallery, Seoul

1. Neues Museum Berlin ⅩⅥ 2009, C-print 162.9 x 224.9cm Courtesy of the artist and Kukje Gallery, Seoul 2. Neues Museum Berlin Ⅵ 2009, C-print 163 x 117.9cm Courtesy of the artist and Kukje Gallery, Seoul 3. Neues Museum Berlin ⅩⅠ 2009, C-print 183 x 141cm Courtesy of the artist and Kukje Gallery, Seoul

국제갤러리에서 열린 이번 개인전은 독일 베를린의 노이에 미술관 복원 과정을 기록한 작업들로 꾸며졌다. 한 건물의 변화를 오랜 시간에 걸쳐 관찰하는 작업은 사진가 입장에서 어떤 경험이었나?

건축학적인 의미를 따지기에 앞서 개인적인 호기심이 앞서는 작업이었다. 그런데 내가 찍은 게 단순히 시간 위를 흐르는, 즉 어떤 완성된 형태에 닿기 위한 중간 단계로서의 공간만은 아니다. 사진으로 기록하는 동안 공간은 그 상태 그대로의 존재감을 발현할 권리를 갖는다.

노이에 미술관의 복원 작업을 주도한 건축가 데이비드 치퍼필드는 건물의 화려한 옛 모습을 되살리는 대신 세월이 남긴 흔적을 고스란히 드러내는 쪽을 택했다. 허물어진 자리를 단지 콘크리트로만 매끈하게 메워둔 식이라 방문객들은 이 건물이 입은 상처를 눈으로 확인할 수 있다. 치퍼필드의 구상에서 특히 흥미롭게 느껴진 점이 있다면?

노이에 미술관의 상처는 2차 세계대전이 남긴 것들이다. 치퍼필드는 역사를 정직하게 대면하고 건물 자체가 지닌 ‘경험’을 존중하고자 했는데 그런 태도에 크게 공감했다.

노이에 미술관에서 특히 마음에 들었던 공간이 있나?

어느 한 곳을 꼽지는 않겠다. 공간마다 전혀 다른 개성을 지니고 있으며, 상이한 방식으로 자신을 드러내기 때문이다.

궁, 대성당, 오페라 극장, 미술관 등 오랜 세월을 견딘 건물들을 특히 많이 찍었다.

역사적 자취가 켜켜이 쌓여 그 공간의 특징을 구성한다는 점이 흥미롭다. 사진은 관람객들이 이러한 사실에 서서히 적응하게끔 돕는 매체라고 생각한다.

공공 건물을 주로 촬영한다는 것 역시 당신 작업의 특징 중 하나다. 특정 인물의 취향이나 특징이 읽히는 개인적인 공간은 관심 밖인가?

내 피사체가 공적인 장소에만 국한되진 않는다. 일례로 개념 미술 작가인 온 카와라의 날짜기록 회화가 소장된 개인 공간을 촬영해 책으로 출판한 적도 있다. 나는 미술 작품을 보여준다는 사실과 그 작품이 보여지는 맥락을 모두 중요하게 생각한다. 물론 사적인 공간들에 깃든 친밀한 공기가 수줍음이 많은 내게는 종종 부담스럽게 느껴지기도 한다. 그래서 개인적인 장소를 찍어달라는 부탁을 받더라도 망설이는 경우가 잦다. 뭔가를 침범하는 듯한 기분이 들기 때문이다.

역사성과 공공성 외에 당신의 관심을 끄는 건물의 요건으로는 또 어떤 것이 있을까?

피사체의 필수 요건 같은 건 없다. 다만 친구들로부터 전해 듣거나 문헌으로 접한 뒤 특정 장소에 관심을 갖게 되는 경우는 종종 있다. 또 한 나라의 사람들이 공히 특별하게 여기는 장소에도 흥미를 느끼곤 한다. 그렇다 하더라도 결국 무엇으로 인해 사진을 찍는지는 확실히 말하기 어렵다. 어떤 인물에게 느끼는 호감을 설명하는 게 힘든 것처럼.

원래부터 건물에 설치돼 있는 조명이나 자연광 외에는 별도의 빛을 사용하지 않는다. 그렇다면 촬영 시간이나 계절은 까다롭게 정하는 편인가?

맞다. 공간 내에 이미 존재하는 자연광이나 건물 내부 조명만 사용하고 별도의 촬영용 조명은 일절 배제한다. 상황이 허락할 때 전등들을 켜거나 끄면서 다양한 느낌을 연출해보는 정도가 고작이다. 선호하는 시간대나 계절도 없다. 주어진 시간 동안 공간과 빛의 교감에 집중하는 쪽을 택한다.

프레임 안 어느 한곳의 초점도 놓치지 않는다. 같은 공간을 직접 방문했다고 해도 육안으로는 단번에 포착할 수 없는 장면인 셈이다. 사진은 인간의 감각이 미처 깨닫지 못하는 풍경을 보여주는 예술이 되어야 한다고 생각하나?

조금 달리 생각해볼 수도 있지 않을까? 결과적으로 우리는 눈 앞의 장면을 인지하게 된다. 다만 그게 한 순간에 즉각적으로 이루어지긴 어렵다. 시선을 옮기며 해당 공간을 차근차근 읽어낸 뒤에야 가능한 일이니까. 하지만 대부분의 경우, 사람들에겐 그 정도로 충분한 시간이 주어지지 않는다. 시각 예술의 역량은 바로 이 대목에서 발현된다. 어떤 장면으로 관람객을 불러들이고, 그들이 그 이미지를 새길 수 있을 만큼 넉넉한 시간을 제공한다.

오래전 신문사에서 일할 때는 인물을 주로 촬영했다고 들었다. 지금은 초상 작업에 아예 관심을 잃었나?

첫 프로젝트로 독일에 거주하는 터키인을 독일과 터키에서 각각 촬영하기도 했다. 그러나 시간이 지날수록 사적인 공간에서 사람들을 방해하는 일에 불편함을 느끼게 됐다. 그리고 공간이 인간에게 무엇을 제공해주는지는 인간을 배제한 상태에서 봐야 더 눈에 잘 들어온다는 걸 깨달았다. 인간의 부재가 그 존재를 더욱 또렷이 드러내준다고 할까?

아날로그 방식만을 고집하다 몇 해 전부터는 디지털 촬영도 병행하기 시작한 걸로 알고 있다. 사용하는 방법론의 차이가 결과물에도 영향을 미쳤다고 생각하나?

과학 기술의 발전에 대해서는 늘 개방적인 자세를 취해왔다. 다만 조금 늦게 받아들일 뿐이다. 질문한 내용에 대해서도 어느 정도 동의한다. 디지털 기술로 인해 구현할 수 있는 이미지가 좀 더 다양해졌다고 생각하니까. 하지만 무엇이 더 우월한지를 따지는 일은 불필요하다. 그저 서로 다른 특징을 지닌 작업일 뿐이다.

지금껏 찍고 싶었지만 사정이 여의치 않아 아직 카메라에 담지 못한 건물도 있나?

물론이다. 아직도 나만의 ‘비밀스러운’ 소원을 적은 목록을 갖고 있다. 하지만 난 어떤 면에서는 미신을 믿기 때문에 그 내용을 밝히고 싶진 않다.

최신기사

- 에디터

- 피처 에디터 / 정준화