가끔 영화 촬영 현장은 온전히 여배우를 중심으로 돌아가는 듯 보인다. 하지만 <너는 펫> 촬영장에서 만난 김하늘에게만은 예외인 듯 보인다.

가끔 영화 촬영 현장은 온전히 여배우를 중심으로 돌아가는 듯 보인다. 매니저를 비롯한 네댓 명의 개인 스태프들이 주변을 떠날 줄 모른 채 아주 사소한 것까지 챙기느라 분주하고, 톱스타라 불리는 상대 남자 배우는 여자 주인공이 외모를 점검하는 데 들이는 짧지 않은 시간을 일종의 규율처럼 인내한다. 그러니 촬영장을 벗어나 일상으로 돌아왔다고 해서, 자연스레 평범한 사람으로 툭하고 돌아서는 건 꽤나 어려운 미션일 터다. 하지만 <너는 펫> 촬영장에서 만난 김하늘에게만은 예외인 듯 보인다. “맞 아요. 일하는 현장에선 결국 그 중심에 내가 있죠. 그걸 거부할 이유도 없고요. 하지만 일상에서마저 습관처럼 받는 데에만 익숙하다면 문제가 있는 거라고 생각해요. 그때 난 배우가 아니라 친구이거나, 딸이거나, 이웃이니까. 그 경계를 구분하지 못하다간 오히려 일상을 망치게 될 거예요”. 어쩌면 배우가 아닌 순간의 자신을 지키려는 그 선명한 태도가 지금껏 김하늘에 대한 오해를 부추겼는지도 모른다. 하지만 그녀는 여전히 카메라에 불이 들어오면 <너는 펫>의 ‘지은’이 되어 ‘펫’과의 비현실적인 연애를 즐기다가, 조명이 꺼지면 모자를 눌러쓰고 운전대를 잡은 채 가본 적 없는 길을 따라 떠나는 김하늘이 된다. 그렇게 모두가 우러러보는 하늘을 유영하는 시간을 아쉬워하지 않고, 땅 위에 발을 단단히 디딜 수 있는 시간을 지켜내는 것. 그것이10 년이 훌쩍 넘는 시간 동안 작은 일에 흔들리지 않고 같은 자리를 지킬 수 있게 해주었다는 걸, 1시간 남짓한 인터뷰 시간 동안 ‘행복하다’라는 말을 열 번 가까이 하게 만들어주었다는 걸 알기 때문이다

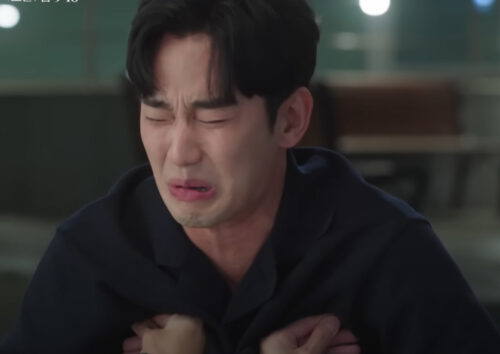

김하늘 in <너는 펫>

주목받는 것을 즐기는 사람으로 태어난 듯한 상대 배역 장근석과는 완전히 다른 사람이라 느꼈다. 여전히 주변의 시선이 불편해 보인다.

많이 변했다고 생각했는데, 그렇게 느꼈다면 아직 그런가 보다. 어릴 때부터 누군가에게 주목받는게 싫었다. 그랬는데도 이렇게 남의 시선을 받는 직업을 갖게 됐지만, 화면 속의 내가 아닌 일상의 나라는 사람은 여전히 누군가의 시선이 불편하다.

배우가 되기 전에도 줄곧 주목받았을 것 같은데? 예쁘면 그러기 마련이니까.

사실은, 정말 그랬다. 친구 딸이 지금 다섯 살인데 너무 예쁘게 생겼다. 그 아인 유치원에서 주목받는 것도 좋아하고, 내 앞에서도 예쁜 짓을 하면서 그렇게 예쁘다는 소리를 듣고 싶어 한다. 그 아일 보고 문득 엄마에게 나는 어땠느냐고 물어봤더니, 너무 싫어했다고 그러더라.

스톰 모델로 우연히 데뷔하긴 했지만, 그런 성격이라면 처음부터 이 일을 시작하기 어렵지 않았을까?

학생 때부터 특별히 무언가 되고 싶다거나, 잘하거나 하는 일이 없었다. 그런데 감독님을 비롯한 이 분야의 사람들이 ‘너는 잘할 수 있을 것 같아’라고 했을 때 뜻밖이면서도 고마웠다. 물론 그렇게 시작해놓고도 자꾸 성격과 일이 부딪쳐, 매번 이것만 하고 그만해야지라고 생각했지만.

그런 생각을 그만하게 된 건 언제부터였나?

영화 <동감> 때였다. 그 이전에 <바이준>과 <해피투게더>를 찍었을 때까지는 아무리 영화와 드라마 속 인물이 실제 내가 아니라지만, 그건 캐릭터를 연기하는 나도 아니고 실제 김하늘도 아닌, 붕 떠 있는 모습 같아 보기 싫었다. 그런데 <동감> 촬영을 마치고 시사회를 하면서 어떤 장면은 여전히 창피했지만, 어느 순간엔 ‘저건 좀 괜찮네’ 이런 생각이 드는 거다. 그때부터 앞으로 잘할 수 있겠구나 느꼈다.

꾸준히 흥행작을 내놓으면서도, 작품 이외의 노출은 꺼리는 듯 보였다. 그런데 <온에어> 때부터 무언가 변화가 생긴 것 같았다.

있었다, 정말로. ‘오승아’라는 친구가 날 많이 변하게 만들었다. 원래 가장 싫어하는 게 시상식에 참석하는거다. 드레스를 입고 아름다운 미소를 짓는 것 자체가 연기라는 생각이 들어 즐겁지가 않다. 그런데 오승아는 대중과 만나는 자리에 서면 얼굴 싹 바꿔가며 당당하게 즐기지 않나. 아주 솔직히 얘기하자면 그런 마음이 생겼다. ‘정말 불편하면 연기를 하면 되잖아. 오승아처럼 연기하면 그만인데, 왜 항상 김하늘이 돼서 때마다 힘들어하니?’라고. 그래서 드라마 속에 등장하는 팬들이 “오승아다!”라고 했을 때 그녀가 짓는 표정을 실제 상황에서도 따라했더니 되더라. 너무 솔직했나? (웃음) 무엇보다 그 이전까지는 나를 숨기기에 급급했다. 내가 앞으로 다가가면 상대방이 어떻게 생각할까, 오해하지는 않을까 두려웠던 것 같다. 그런데 막상 한 발짝 더 다가가 눈을 마주치고 웃으니까, 사람들도 함께 눈을 마주치고 웃어주는 거다. 오승아에게 참 많이 배웠다.

흐름이란 게 중요하지 않나. <온에어>에 이어 영화 <7급 공무원>까지 성적이 좋았으니, 자신의 입지를 굳힐 수 있는 좋은 시점이었다. 그때 선택한 <로드 넘버 원>은 처음부터 비중이 크지도 않았고 시청률도 아쉬웠다. 후회되지는 않나?

전혀. 내 비중이 적고, 사전 제작 시스템이라 시청률이 어떻게 될지 모르겠다는 것 모두 시작 전부터 알고 있었던 점들이다. 그저 이장수 감독님과 꼭 하고 싶었고, 처음 해보는 시대극에 매력을 느꼈다. 대본을 볼 때 나의 비중을 중요하게 여기지는 않는다. 오히려 신인 땐, 남들이 날 어떻게 볼까 혹은 내가 중요하게 나오는지가 중요했지만 지금은 아니다. 대신 이렇게 생각한다. 지금 당장 결과가 좋지 않고 박수받지 못했더라도, 바로 그 선택을 했기 때문에 지금 이 길을 걷고 있는거라고. 정말로 <로드 넘버 원>이 없었다면 <블라인드>도 없었을 거다. <로드 넘버 원>을 끝냈을 때 절대 밝은 작품을 할 수 없는 심리 상태였다. ‘수연’이란 캐릭터가 힘겨웠지만, 더욱 감정적으로 깊게 파고들 수 있는 작품을 원했다. 그래서 다른 밝은 시나리오는 하나도 눈에 들어오지 않았고, 그저 장애를 가지고 어둠 속에서 헤매는 ‘수아’만 보였던 거다.

최신기사

- 에디터

- 피처 에디터 / 김슬기

- 포토그래퍼

- 윤명섭